Contenu non disponible en français

I

La Red Natura 2000 constituye un instrumento fundamental dentro de la política europea en materia de conservación de la naturaleza, resultado de la aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante, Directiva Hábitats) y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (en adelante, Directiva Aves). Dichas normas desarrollan los criterios para la designación de espacios protegidos con la denominación específica de «espacios protegidos Red Natura 2000», y establecen la obligación de incluir en dicha red, zonas en el medio marino destinadas a la protección de las especies y los hábitats marinos incluidos en sus correspondientes anexos.

En el ámbito estatal, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, transpuso al ordenamiento jurídico español las citadas Directivas Hábitats y Aves. En su artículo 43.3 se establece que, una vez aprobada la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante, LIC) por la Comisión Europea, estos espacios deberán ser declarados como Zona Especial de Conservación (en adelante, ZEC) lo antes posible y, como máximo, en un plazo de seis años junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión.

Por otro lado, el artículo 44 establece que serán declaradas Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante, ZEPA), los espacios del territorio nacional y del medio marino más adecuados, junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, en número y en superficie, para la conservación de las especies de aves incluidas en el anexo IV de la mencionada ley, y para la conservación de las aves migratorias de presencia regular en España. En las ZEPA deberán establecerse medidas para evitar las perturbaciones y medidas de conservación especiales en cuanto al hábitat, que garanticen la supervivencia y reproducción de las especies de aves objeto de protección. Para el caso de las especies de carácter migratorio, se tendrán en cuenta las necesidades de protección de sus áreas de reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de descanso, atribuyendo particular importancia a las zonas húmedas y, muy especialmente, a las de importancia internacional.

El procedimiento de declaración de las ZEC y las ZEPA se regula en el artículo 45, que establece que Administración General del Estado y las comunidades autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán las ZEC y las ZEPA, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre, corresponde a la Administración General del Estado (en adelante, AGE), a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el ejercicio de las funciones a las que se refiere con respecto a todas las especies, espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino. Por otro lado, corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de dichas funciones respecto a especies (excepto las altamente migratorias) y espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, cuando exista continuidad ecológica del ecosistema marino con un espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente.

Asimismo, con relación a la tramitación de planes, programas, proyectos u otras actividades humanas que puedan tener lugar en los espacios protegidos objeto de este real decreto o su entorno, se estará a lo previsto en el artículo 46 de la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y en los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

II

Sobre la base de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, las limitaciones a la actividad pesquera, en lo que respecta a la protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros en las aguas exteriores, y las limitaciones o prohibiciones de la actividad pesquera en las aguas exteriores de los Espacios Naturales Protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000, se fijarán por el Gobierno de conformidad con los criterios establecidos en la normativa ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera. Asimismo, las limitaciones o prohibiciones establecidas en materia de marina mercante, puertos de interés general y señalización marítima en Espacios Naturales Protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000 situados en el medio marino deberán ser adoptadas por el Gobierno, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Como consecuencia de lo anterior, esta norma se aprueba a propuesta conjunta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las funciones de la AGE en el medio marino, zona económica exclusiva y plataforma continental en materia de defensa, pesca y cultivos marinos, marina mercante, puertos de interés general y señalización marítima, extracciones de restos, protección del patrimonio arqueológico español, investigación y explotación de recursos, se ejercerán en la forma y por los departamentos u organismos que las tengan encomendadas.

III

Por lo que se refiere a la actuación de la Comunidad Valenciana respecto de la Red Natura 2000 cabe destacar que, ya en el año 2001, en cumplimiento de la Directiva Hábitats, dicha comunidad autónoma propuso a la Comisión Europea nueve espacios marinos y marítimo-terrestres para su inclusión en la lista de LIC para la región biogeográfica mediterránea. La aprobación de estos espacios como LIC tuvo lugar en el año 2006, mediante la publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» de la Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [C (2006) 3261].

Posteriormente, en el año 2014, se propuso para su inclusión en la lista de LIC el «Espacio marino de Illes Columbretes», siendo aprobado por la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2374 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, por la que se adopta la novena lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

Asimismo, en relación con la Directiva Aves, la Comunidad Valenciana designó, por Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves, un total de siete espacios marinos y marítimo-terrestres que se solapaban con seis de los LIC aprobados en 2006.

Por lo que se refiere a las cuestiones competenciales, cabe destacar el Acuerdo de 25 de abril de 2014, del Consell, por el que se adecuan estos espacios protegidos de la Red Natura 2000 marinos y marítimo-terrestres al reparto de competencias en el medio marino, establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. De este modo, se produjo una escisión de los espacios LIC y LIC/ZEPA con carácter marítimo-terrestre, pasando sus extensiones marinas a ser competencia de la AGE, al igual que los LIC y LIC/ZEPA íntegramente marinos.

IV

De conformidad con el marco normativo y competencial reseñado, este real decreto tiene por objeto declarar como Zonas Especiales de Conservación de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000 diez Lugares de Importancia Comunitaria, aprobar sus medidas de conservación y las de siete Zonas de Especial Protección para las Aves, y proponer nuevas delimitaciones de doce espacios de la Red Natura 2000 marina.

En concreto, se trata, por un lado, de proceder a la declaración como ZEC de la Red Natura 2000, correspondientes a la región biogeográfica mediterránea, de los LIC mencionados anteriormente y que se listan en su artículo 3, así como la aprobación de sus medidas de conservación contenidas en los anexos I y II. Por otro lado, la aprobación de las medidas de conservación, incluidas en los citados anexos, aplicables a siete ZEPA marinas coincidentes con los anteriores espacios. Además, el real decreto modifica la delimitación de todos los espacios indicados anteriormente, con el fin de, o bien incorporar a los mismos nuevas áreas en las que el seguimiento científico ha permitido comprobar la presencia de algunas de las especies o hábitats que hicieron a estas áreas acreedoras de su inclusión en la Red Natura 2000, o bien de proceder, en aras de una mayor eficiencia en su gestión, a la fusión de algunos espacios colindantes o al ajuste de los límites de algunas áreas de LIC o ZEPA, para evitar solapamientos. Se exceptúa de este proceso de revisión general, el LIC «Espacio marino de la Marina Alta», que mantiene su delimitación actual, al no concurrir circunstancias que aconsejen su modificación.

En relación con el contenido de los anexos, cabe mencionar que en el anexo I se establece la regulación general de usos y actividades derivada de los planes de gestión, que será de aplicación en los mencionados espacios. Dichos planes de gestión, específicos de cada ZEC o ZEC/ZEPA, que son recogidos en el anexo II, incluyen una caracterización del medio físico, ecológico y socioeconómico, un análisis del estado de conservación de sus valores de conservación y las principales presiones y amenazas que les afectan, y una serie de objetivos y medidas de conservación.

La finalidad de la norma es la revisión, ordenación y actualización de una serie de espacios protegidos Red Natura 2000 en la Región Marina Mediterránea.

Para la aplicación de las medidas de conservación aprobadas por este real decreto, se podrá solicitar cofinanciación de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Directiva Hábitats.

V

Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación regulados en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Es acorde al principio de necesidad, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen y responde a la obligación indicada en el artículo 43.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que establece que una vez aprobada la lista de LIC por la Comisión Europea, éstos deberán ser declarados ZEC, junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión.

La norma es acorde también con el principio de eficacia, dado que la actuación de la administración pública permitirá alcanzar los objetivos que se establecen en el ordenamiento jurídico, y con el principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades que se pretenden cubrir. De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la norma es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea.

Por lo demás, la norma satisface los principios de transparencia, al haberse garantizado una amplia participación en su elaboración, y de eficiencia, en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados con los menores costes posibles inherentes a su aplicación.

Este real decreto ha sido sometido a los trámites de consulta pública previa, audiencia e información pública, de acuerdo con lo previsto, respectivamente, en los artículos 26.2 y 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo de 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En la sustanciación del trámite de audiencia e información pública, han participado las administraciones regionales litorales afectadas.

Así mismo, este real decreto se ha elevado, con carácter facultativo, a la consideración de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y, con carácter preceptivo, al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para su conocimiento e informe, asumiendo éste las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto 948/2009, de 5 de junio, por el que se determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación básica sobre protección del medio ambiente; artículo 149.1.19.ª CE, sobre pesca marítima; y el artículo 149.1.20.ª CE que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de marina mercante, puertos de interés general y señalización marítima. Asimismo, esta norma se dicta en aplicación de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y del artículo 28 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, y la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2025,

DISPONGO:

1. Este real decreto tiene por objeto:

a) Declarar como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) previstos en el artículo 3, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

b) Aprobar los planes de gestión de los espacios protegidos Red Natura 2000 (ZEC o ZEC/ZEPA) previstos en el artículo 4, y regular los usos y actividades aplicables a estos espacios protegidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y el artículo 26 de la Ley 5/2023, de 17 de marzo.

c) Comunicar a la Comisión Europea, para su aprobación, la modificación de los límites geográficos de diez de estos espacios ZEC o ZEC/ZEPA de la Red Natura 2000 marina, en los términos que se indican en el artículo 5, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

d) Modificar los límites de dos ZEPA declaradas por la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas, para evitar el solape que generarían las ampliaciones de los espacios ZEC/ZEPA indicados en el punto anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

2. La finalidad de la norma es la revisión, ordenación y actualización de una serie de espacios protegidos Red Natura 2000 en la Región Marina Mediterránea.

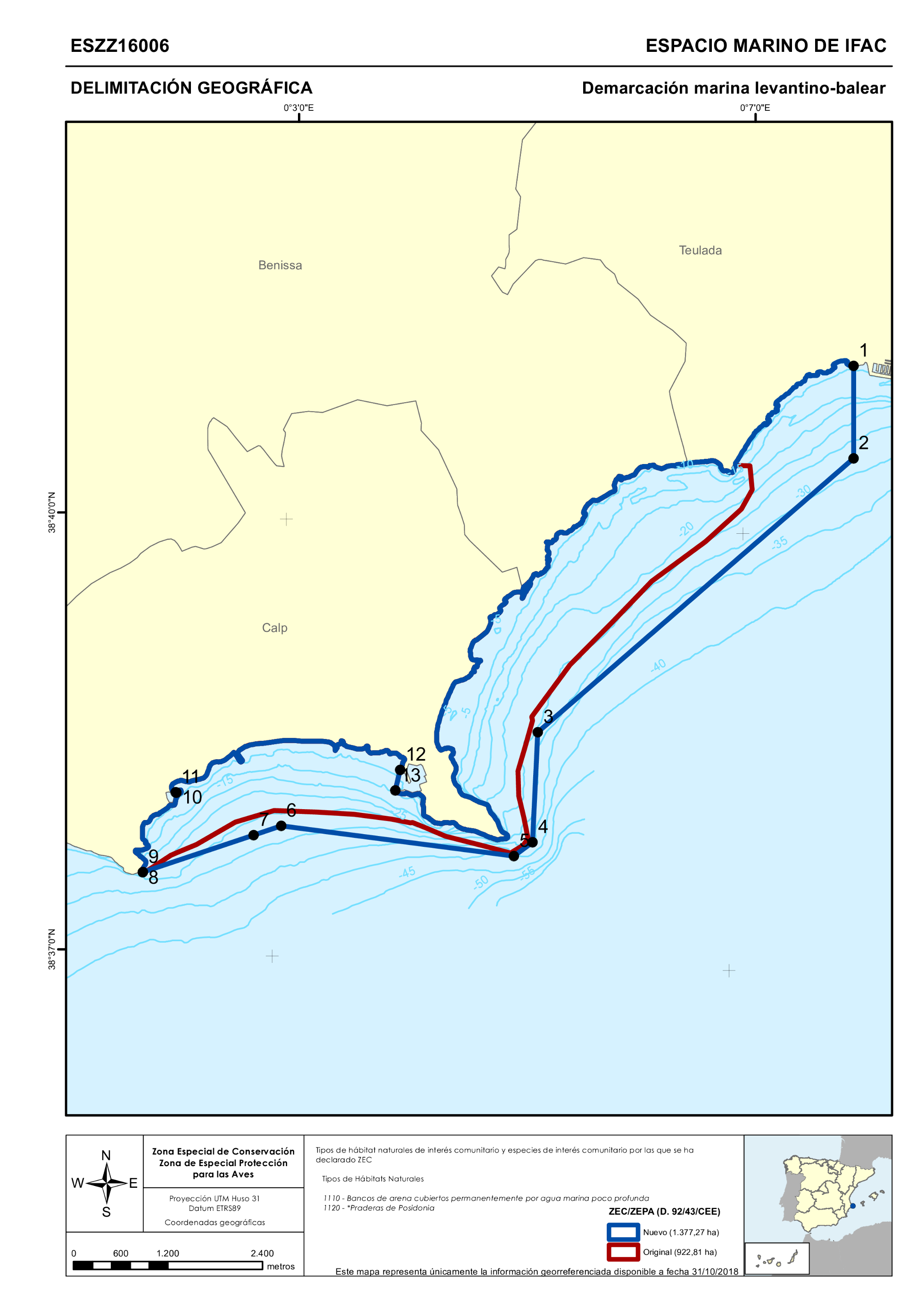

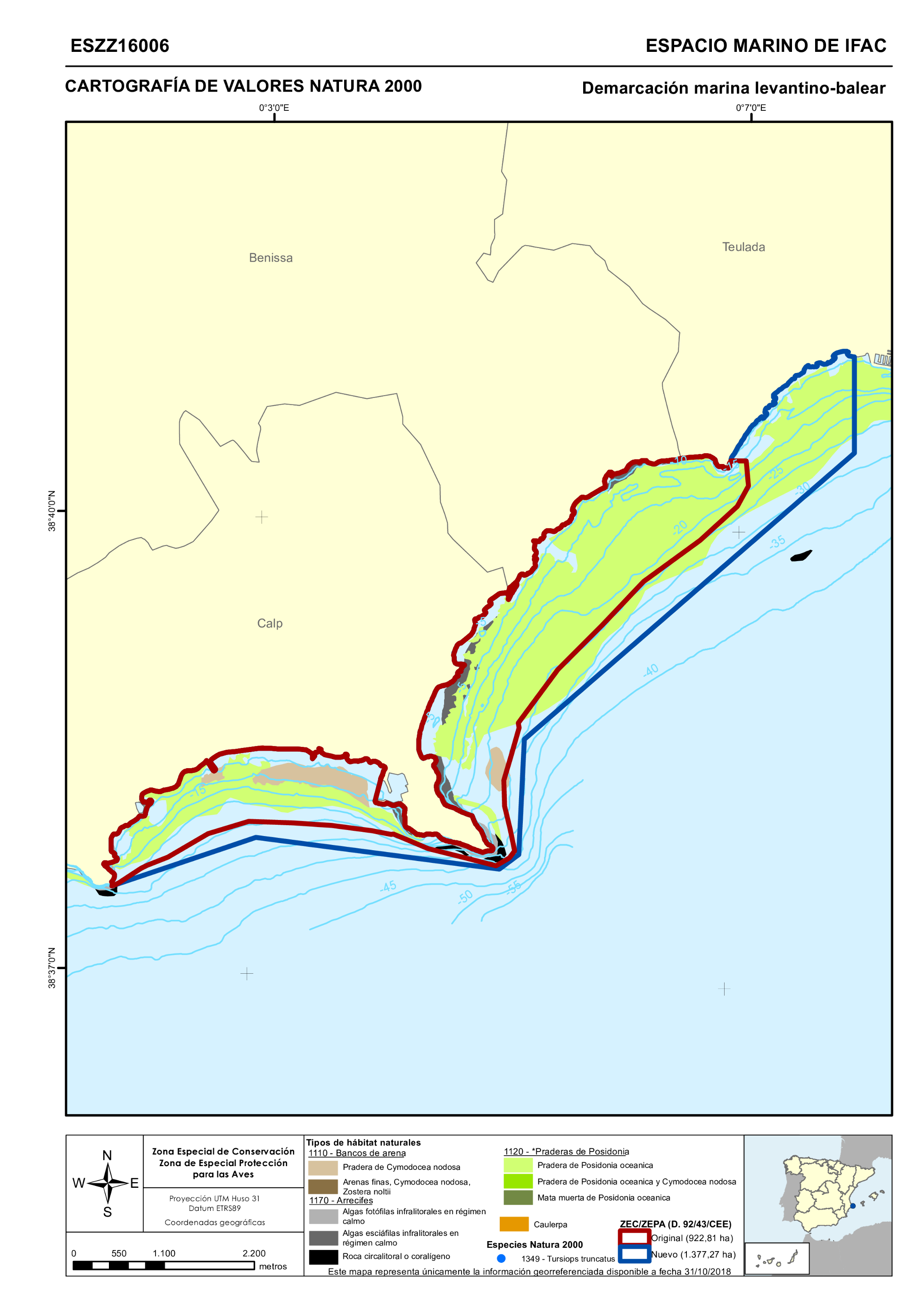

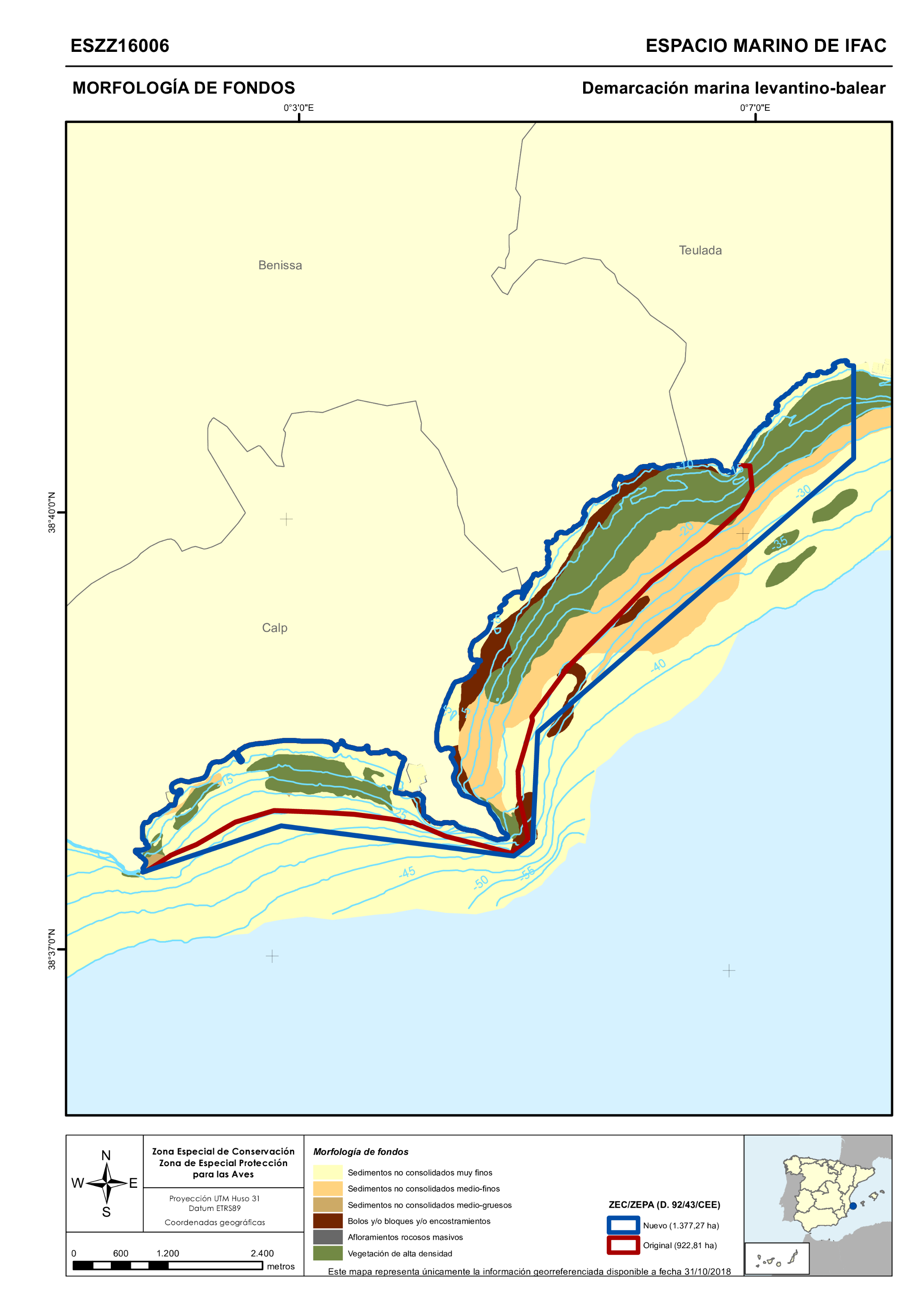

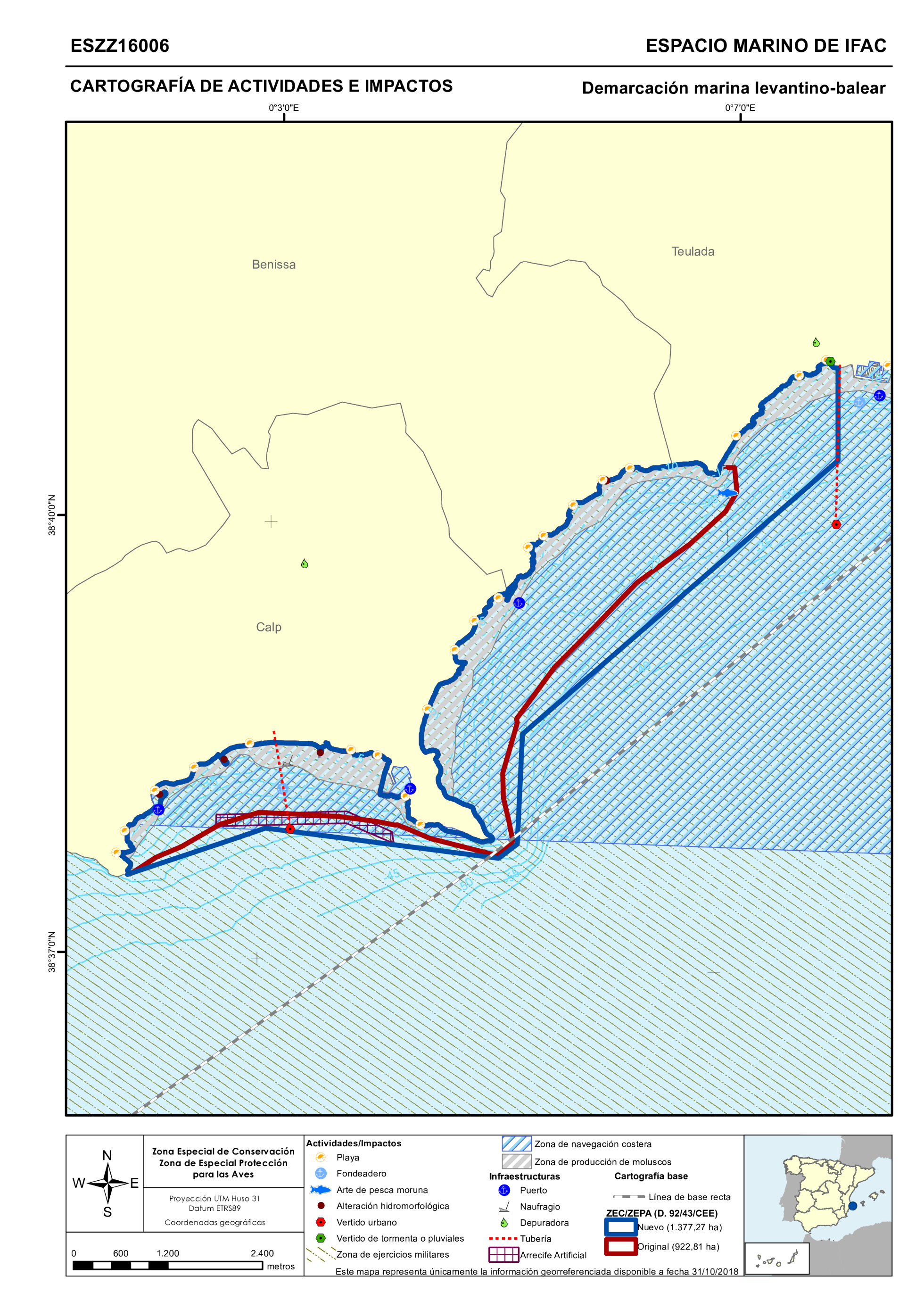

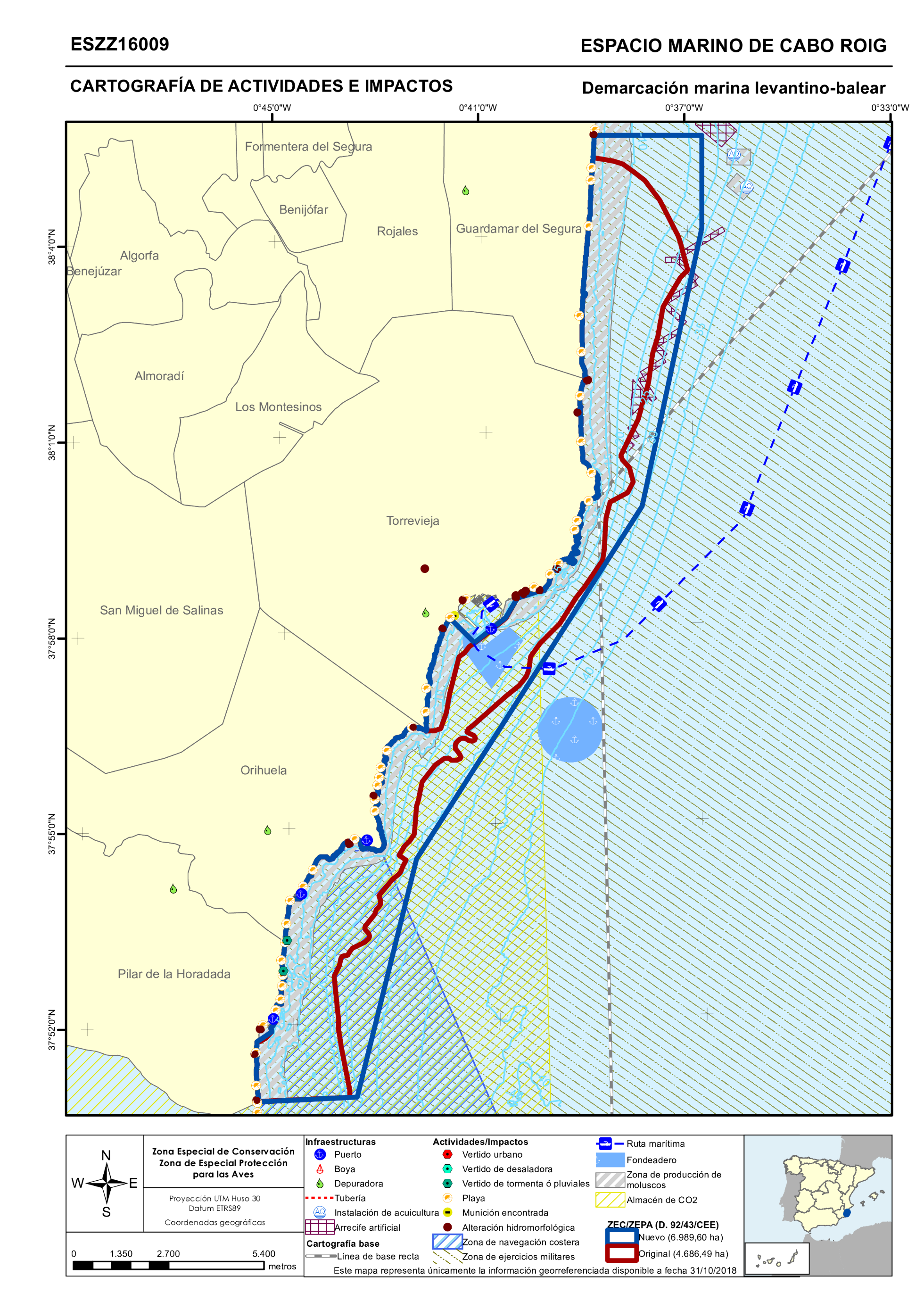

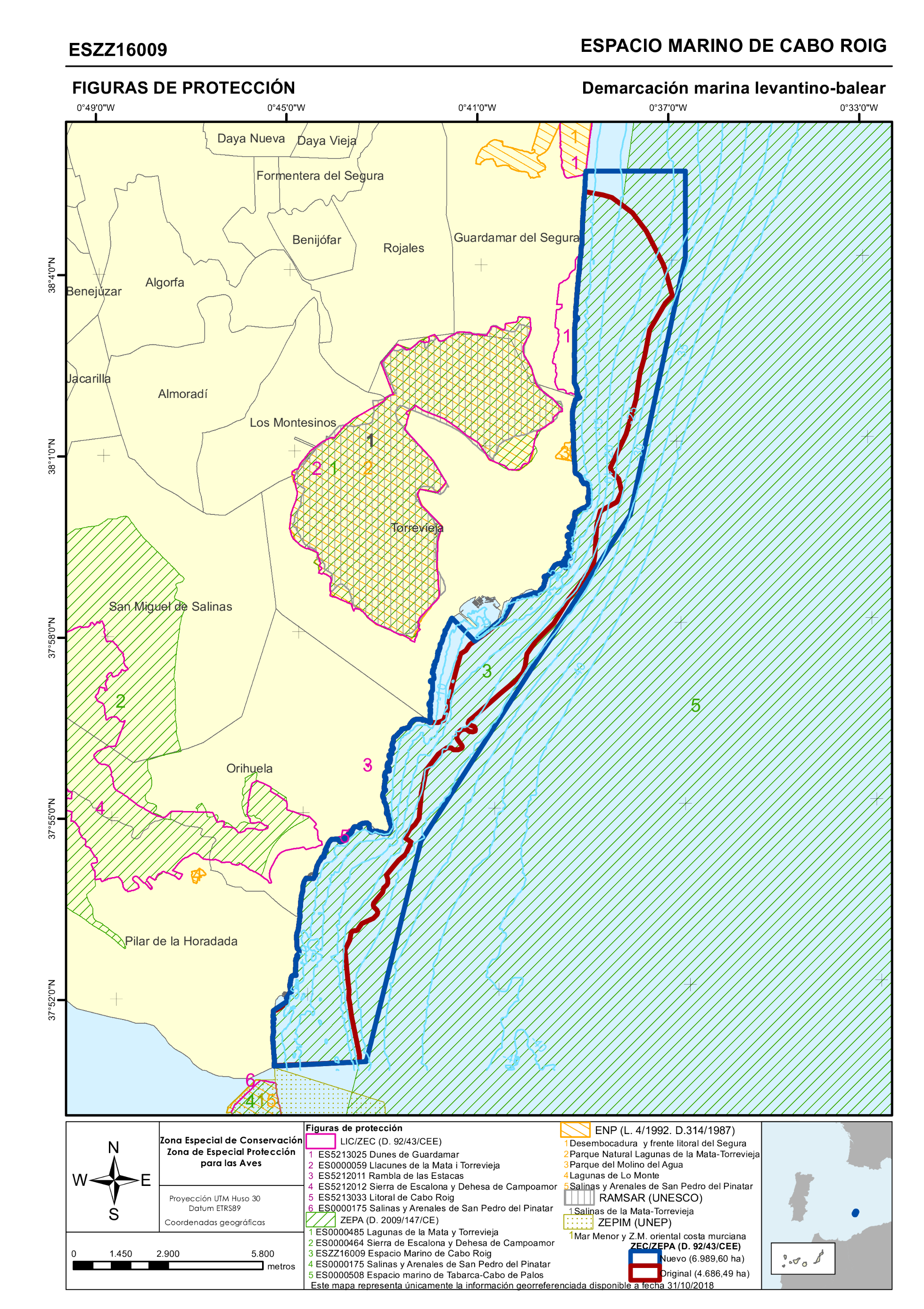

1. Los espacios protegidos Red Natura 2000 objeto de la norma se encuentran localizados frente a las costas de la Comunidad Valenciana, y comprenden la totalidad del espacio marino, incluido el lecho, el subsuelo, la columna de agua y la columna de aire suprayacente, así como los recursos naturales existentes dentro de los límites que se muestran en los correspondientes apéndices de los planes de gestión del anexo II y cuya cartografía se irá actualizando y publicando en el portal de Internet del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conforme a la mejor información disponible.

2. La delimitación geográfica de estos espacios protegidos de la Red Natura 2000, se encuentra publicada en el portal de internet del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en formato digital y su descarga será libre y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 de la región biogeográfica mediterránea, los diez Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) indicados a continuación:

a) ES0000447 «Espacio marino de Orpesa y Benicàssim».

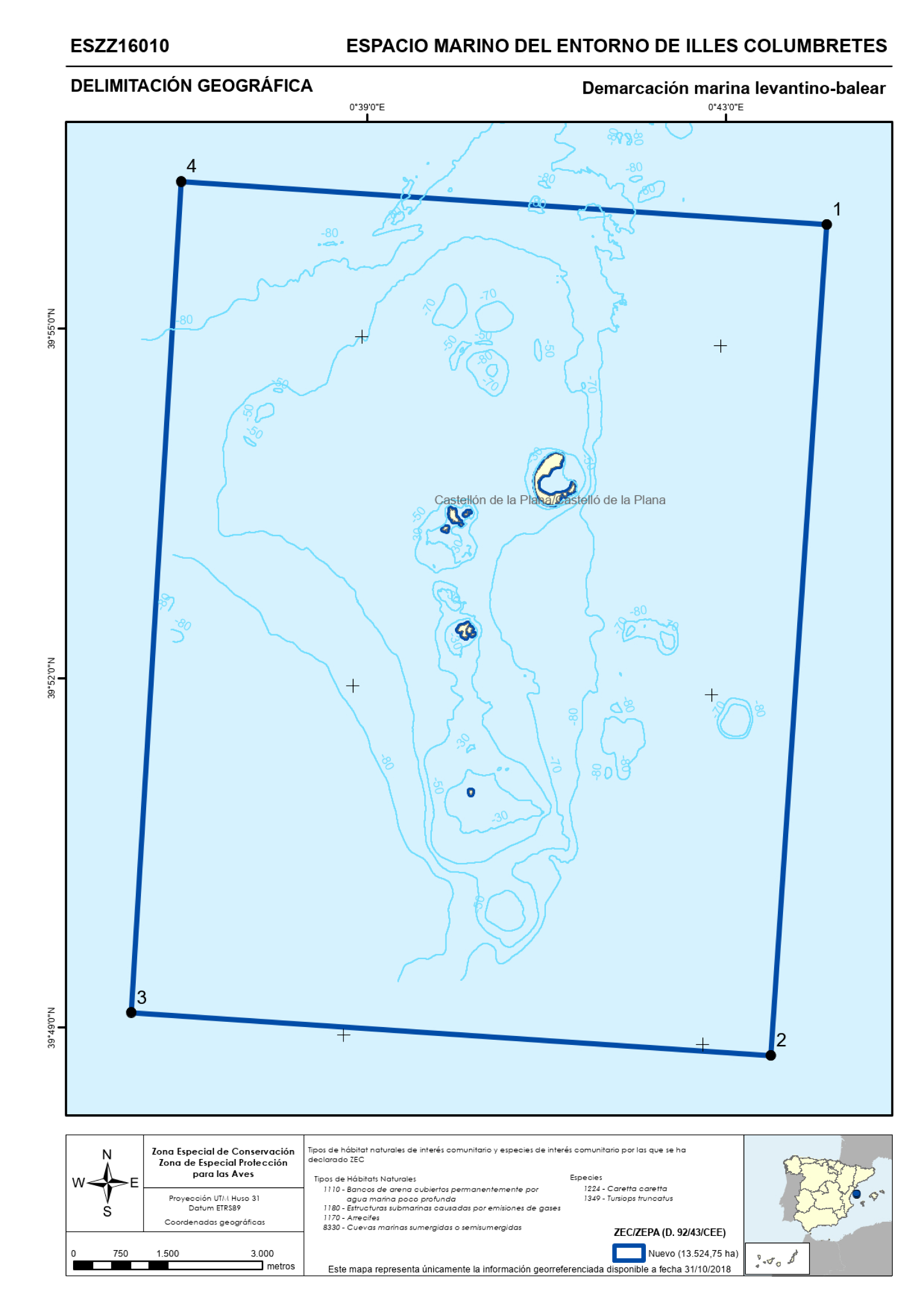

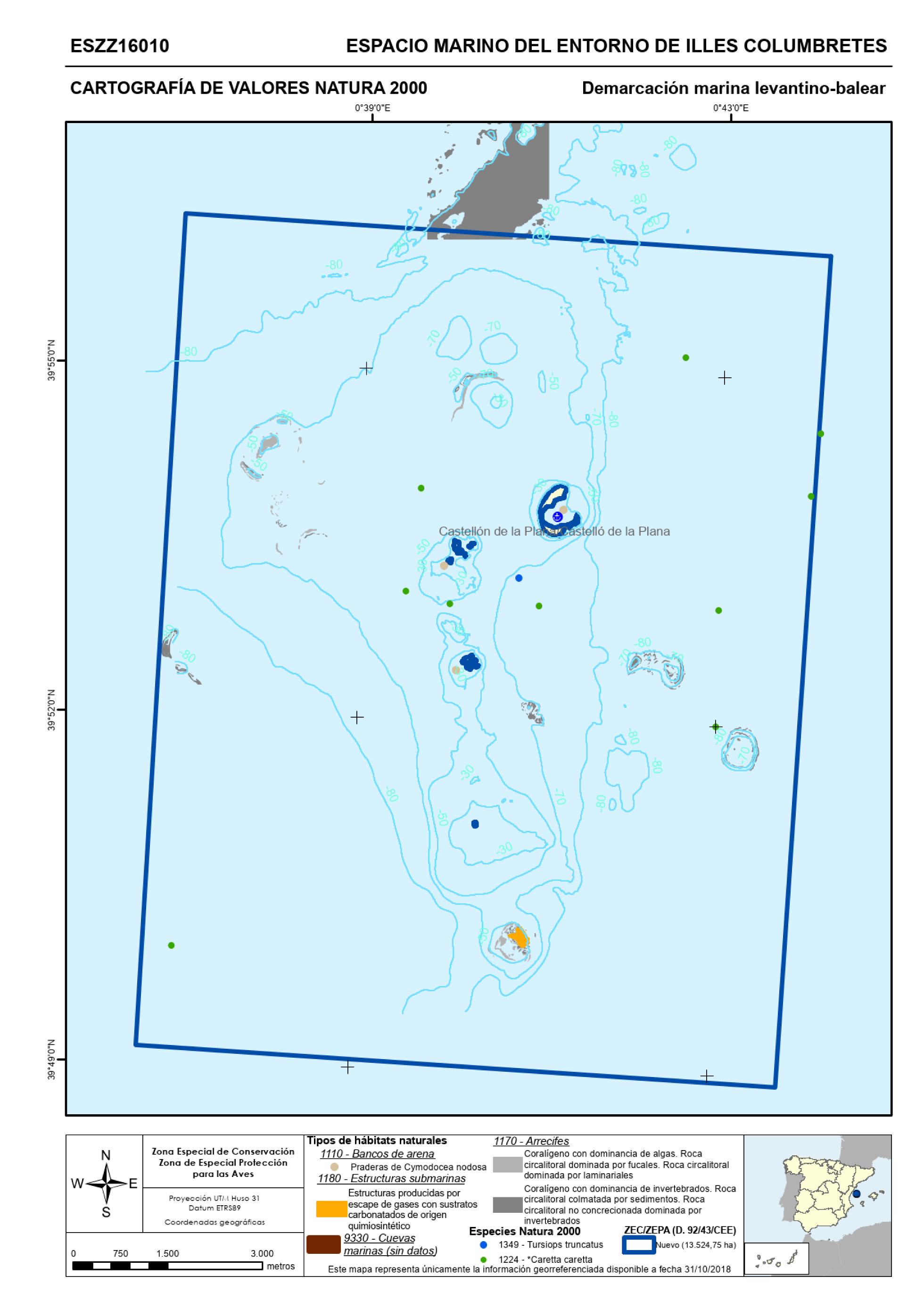

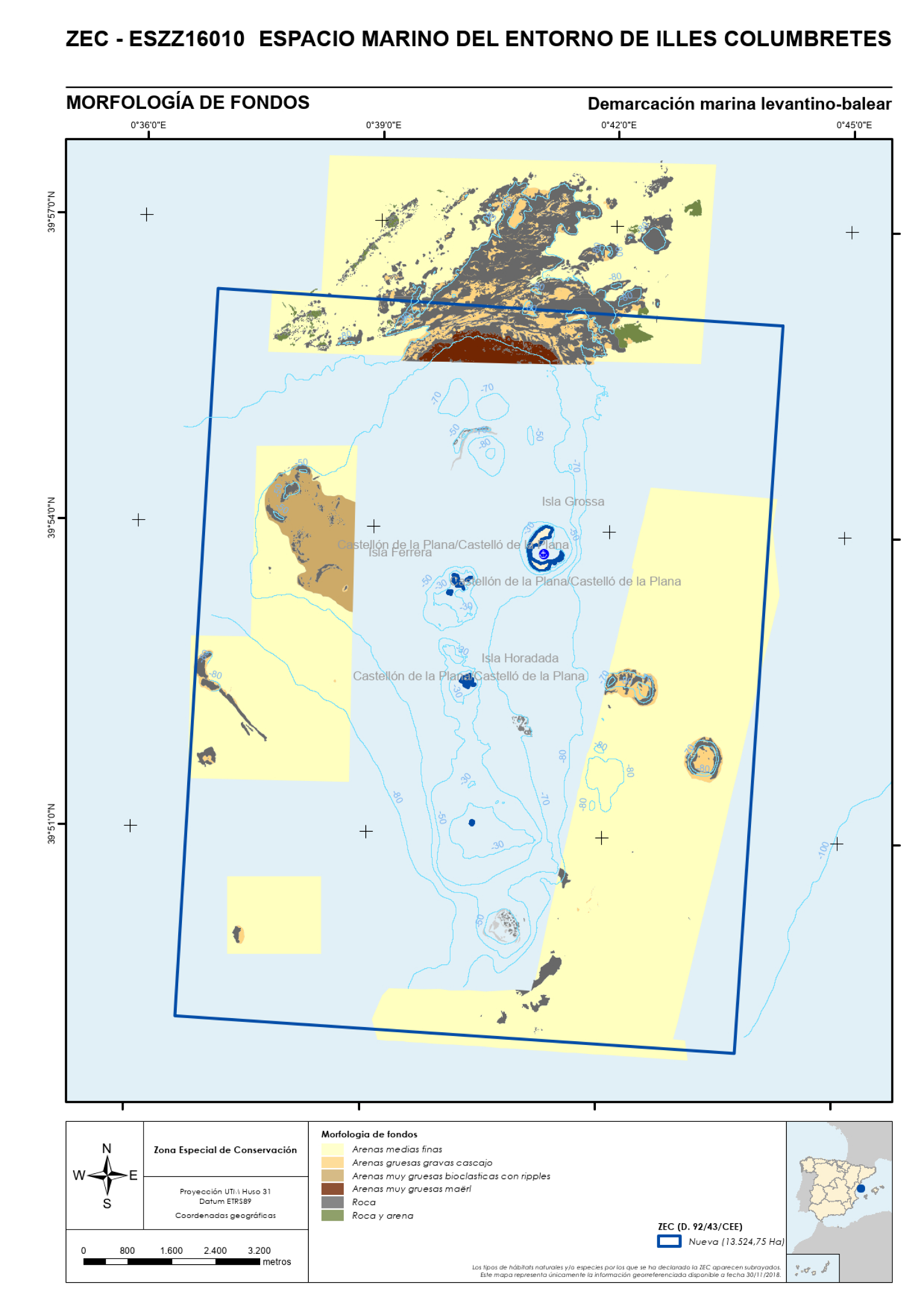

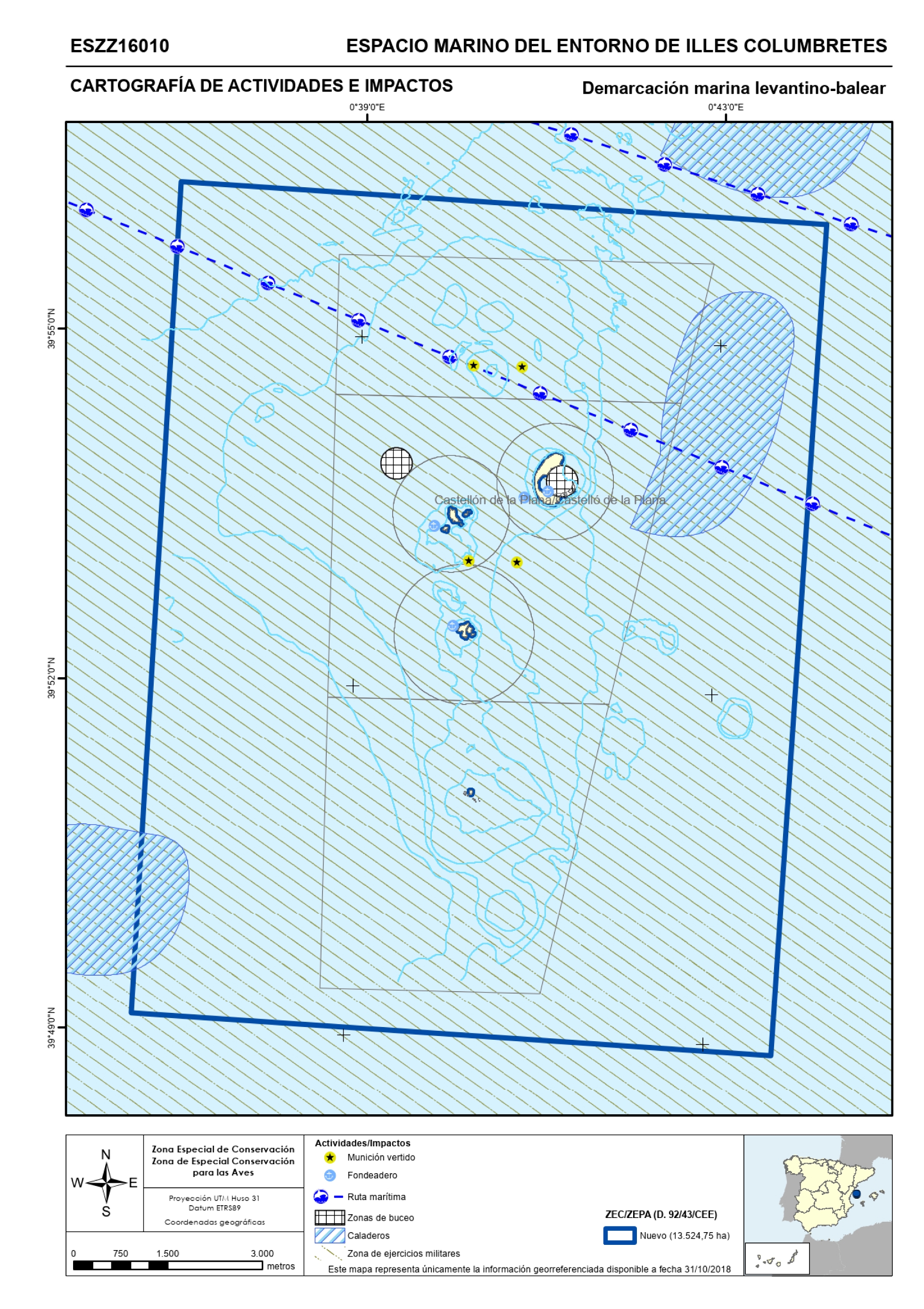

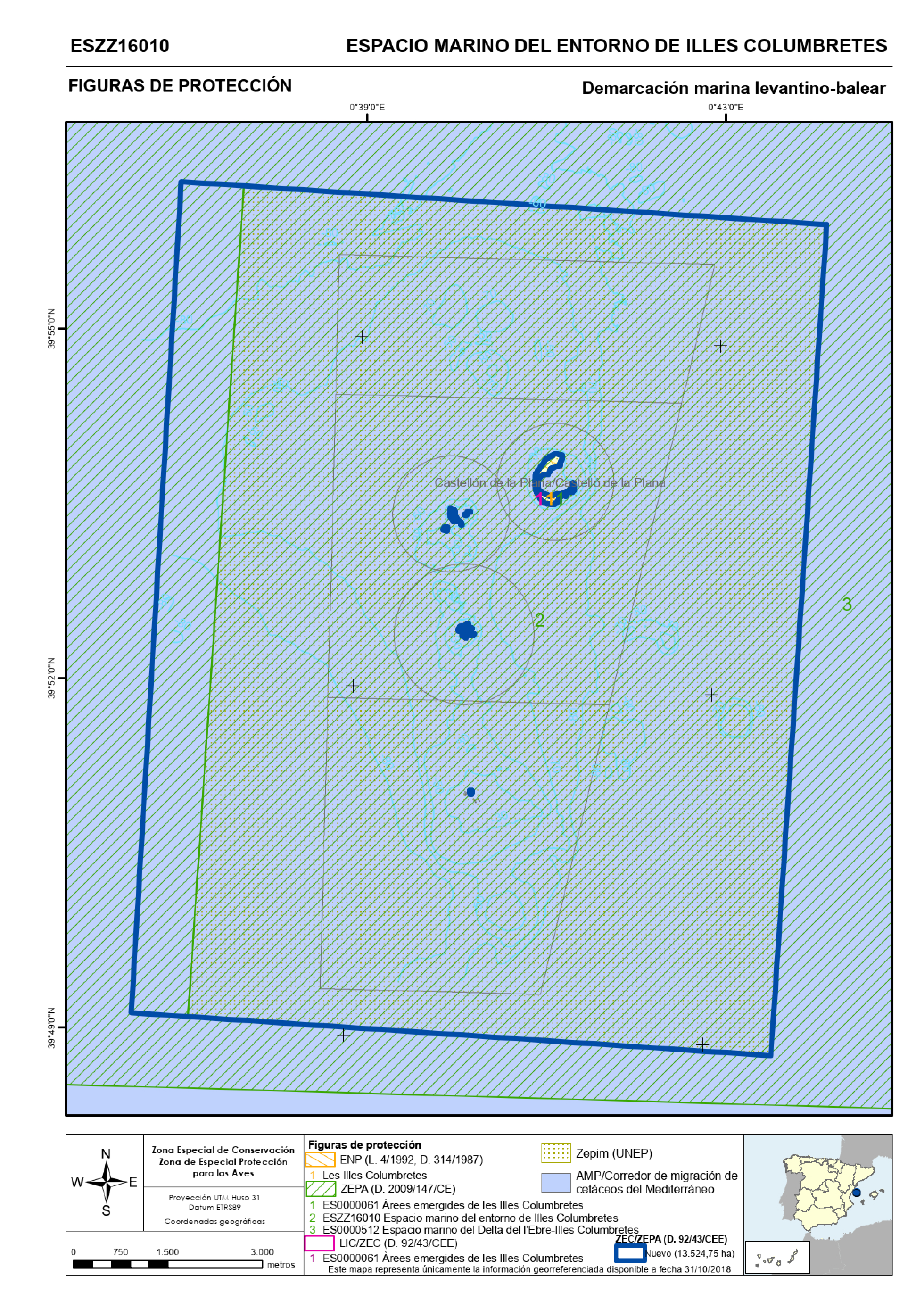

b) ESZZ16010 «Espacio marino del entorno de Illes Columbretes».

c) ESZZ16004 «Espacio marino de Illes Columbretes».

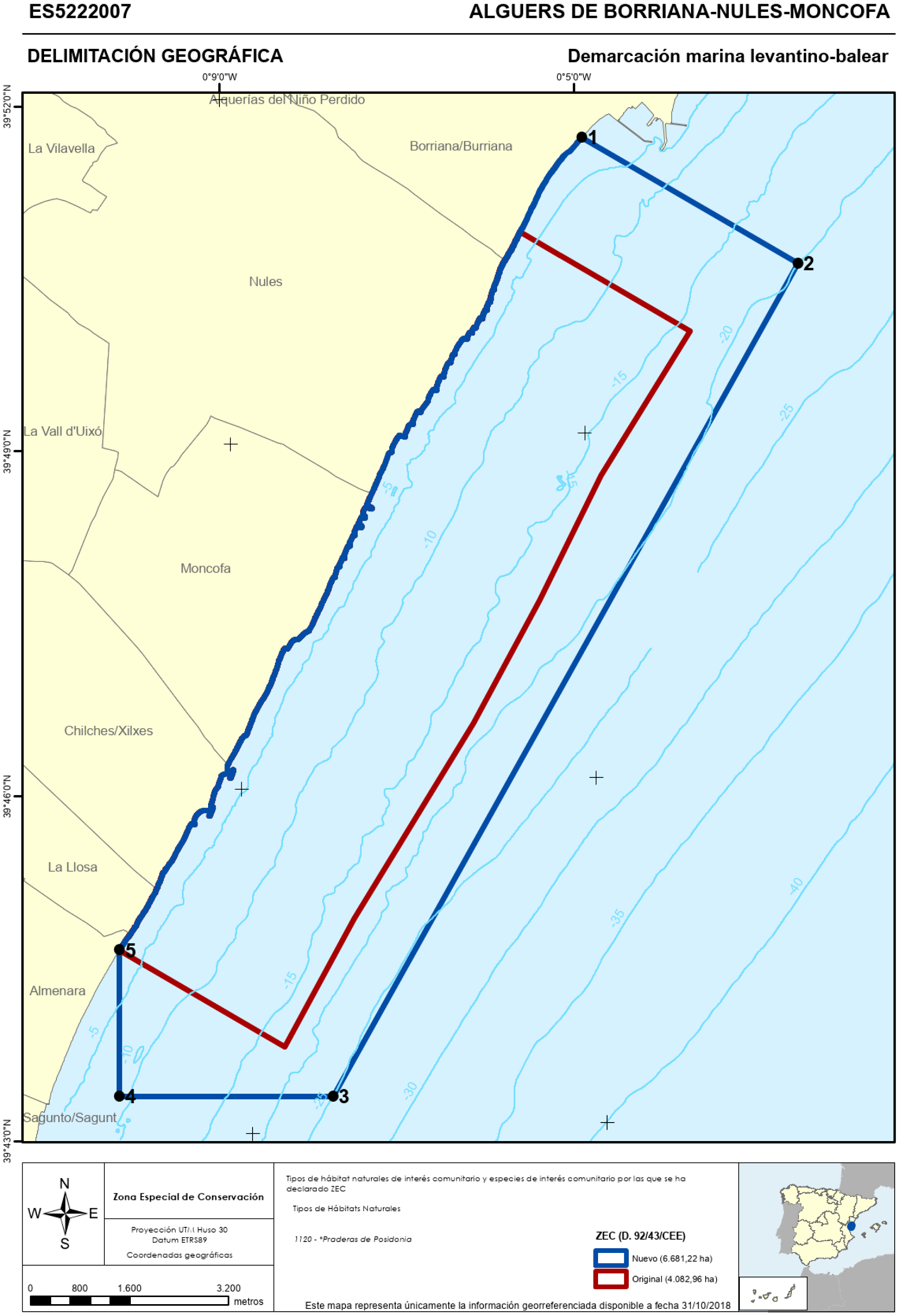

d) ES5222007 «Alguers de Borriana-Nules-Moncofa».

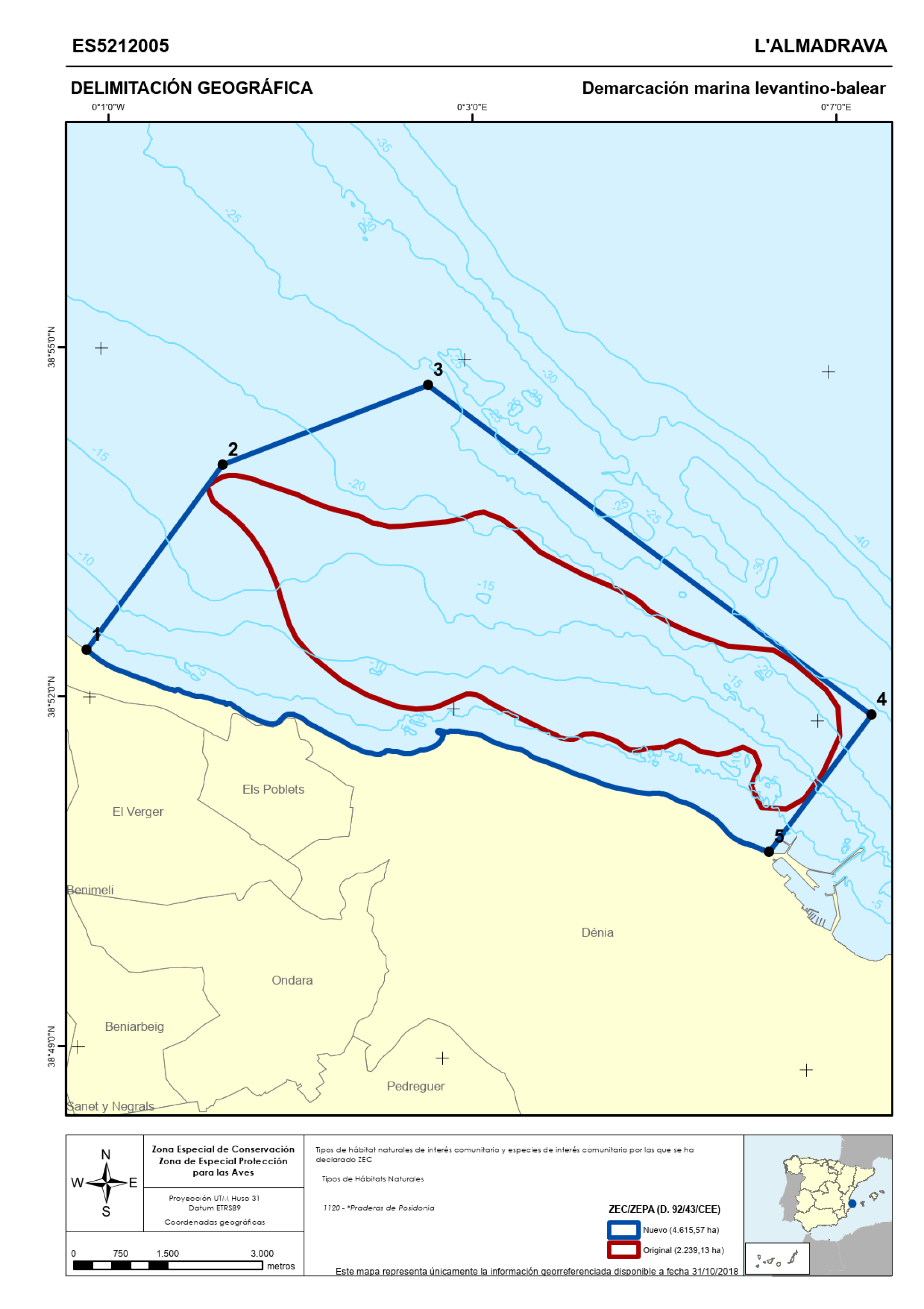

e) ES5212005 «L’Almadrava».

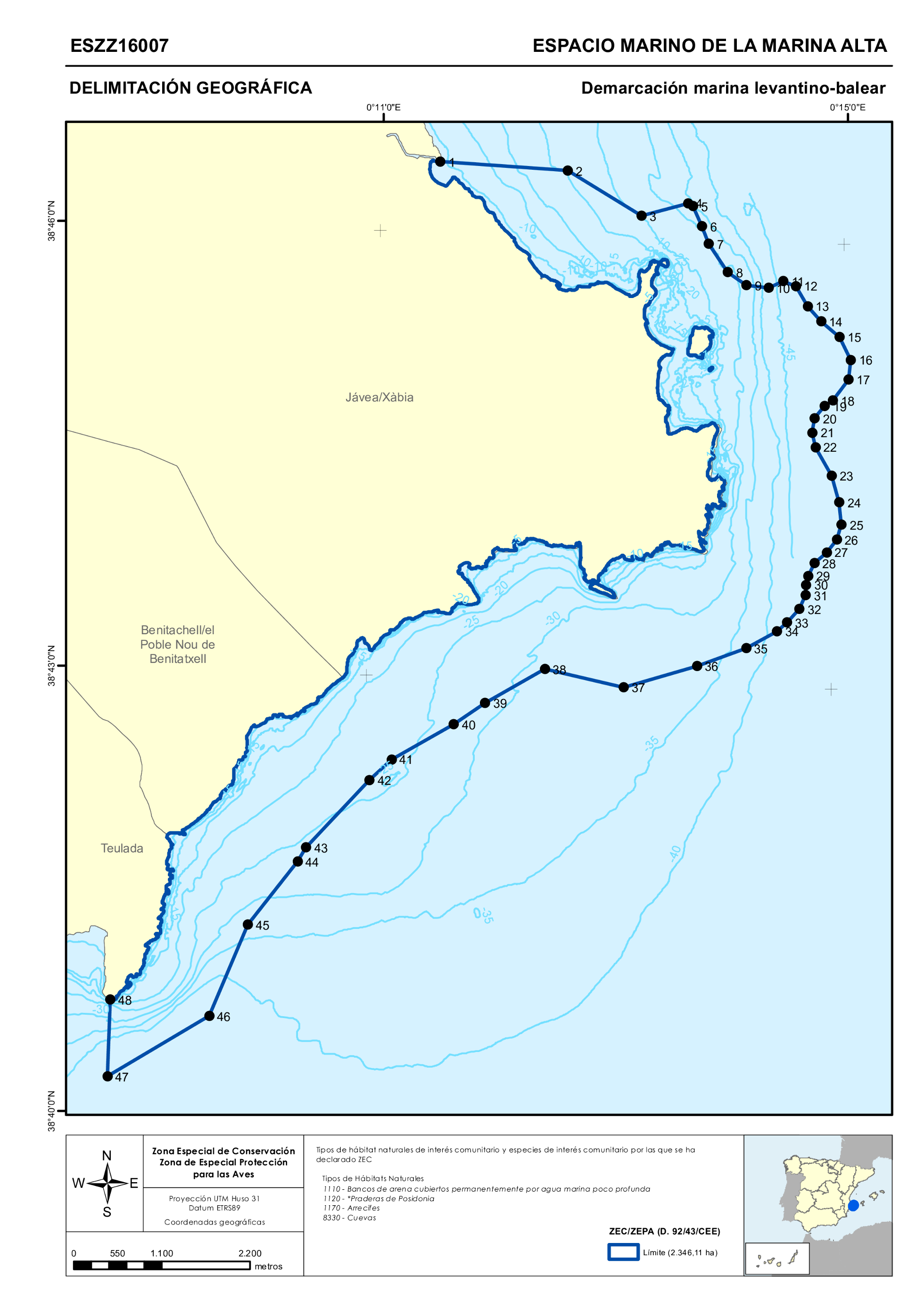

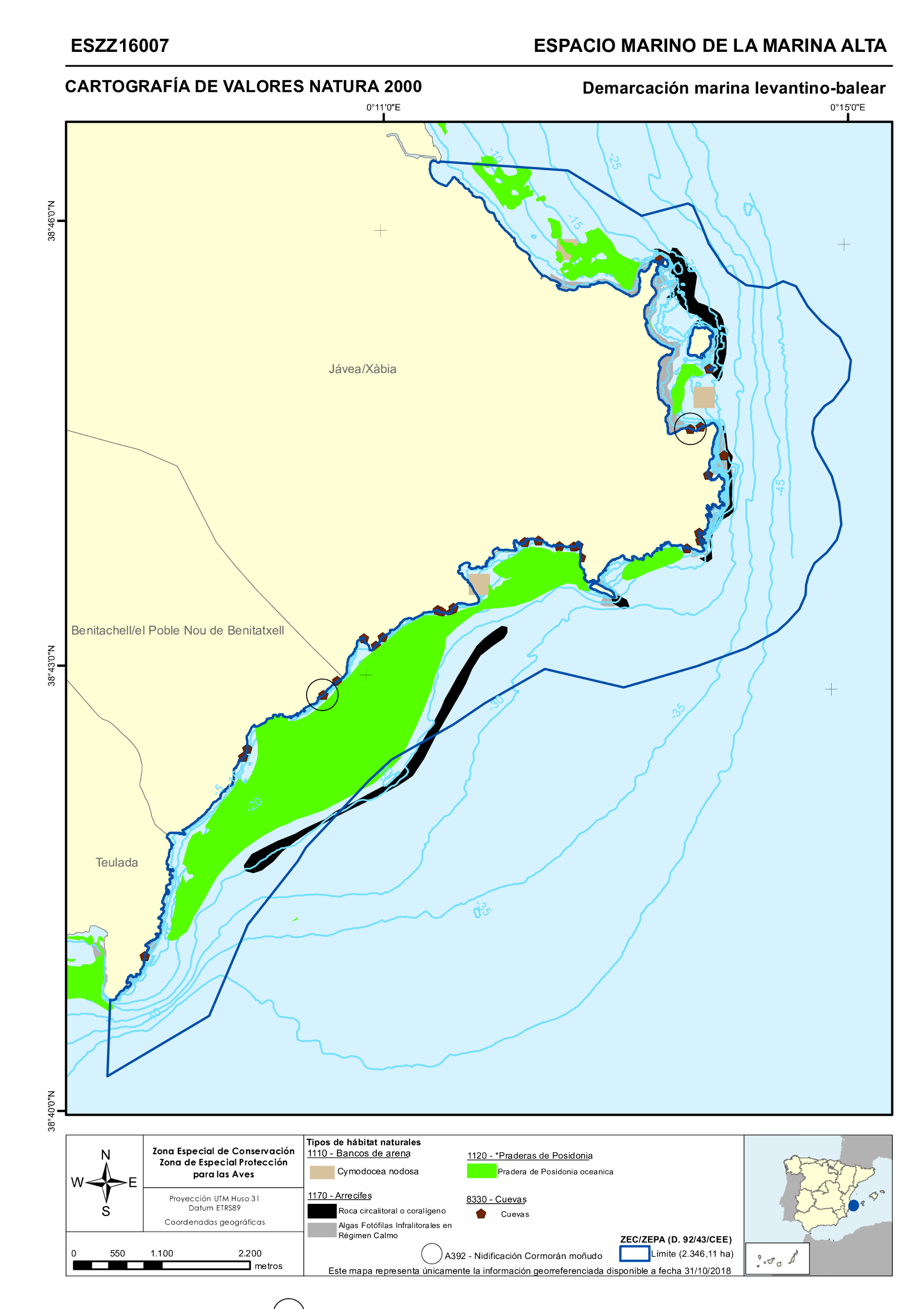

f) ESZZ16007 «Espacio marino de la Marina Alta».

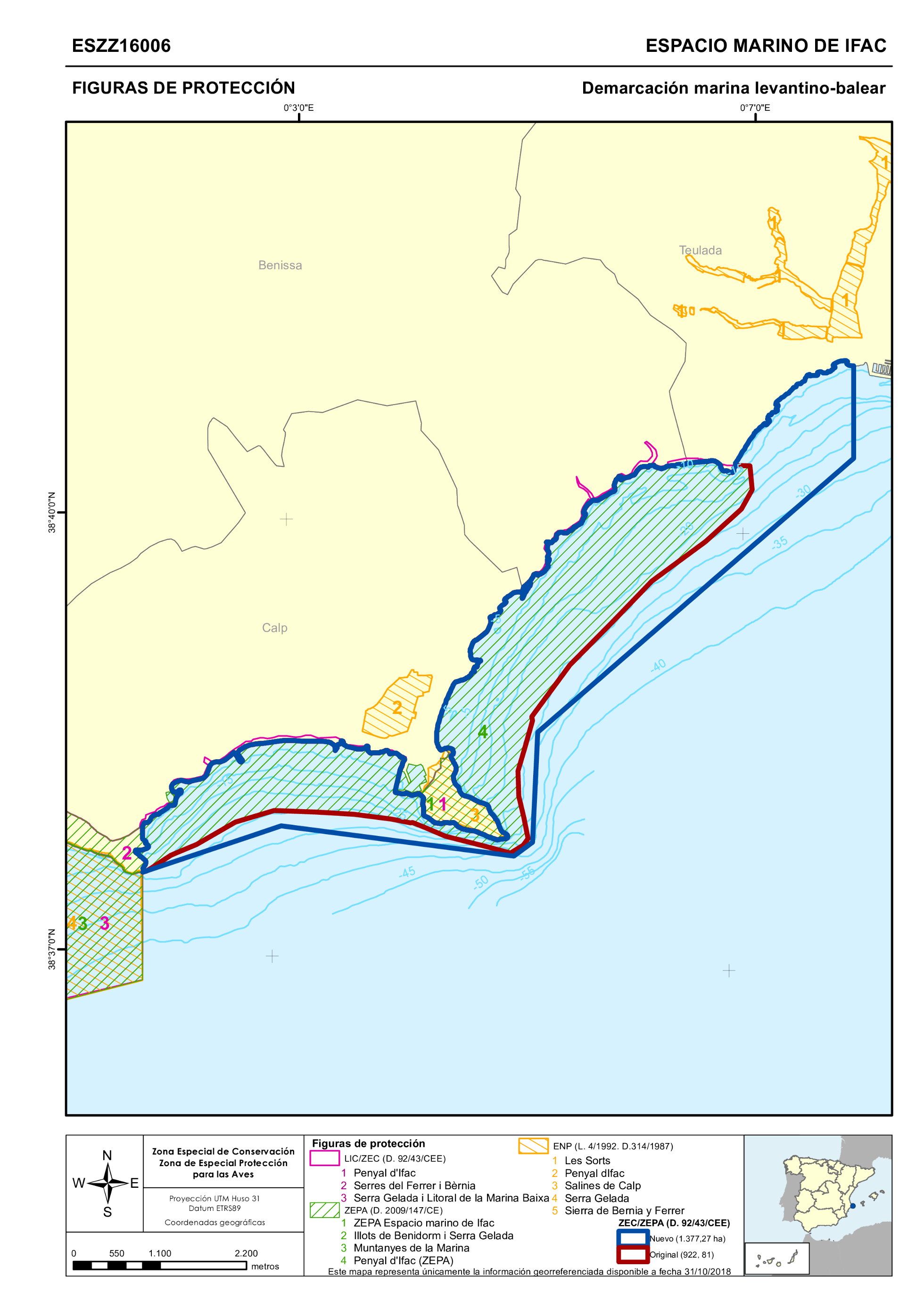

g) ESZZ16006 «Espacio marino de Ifac».

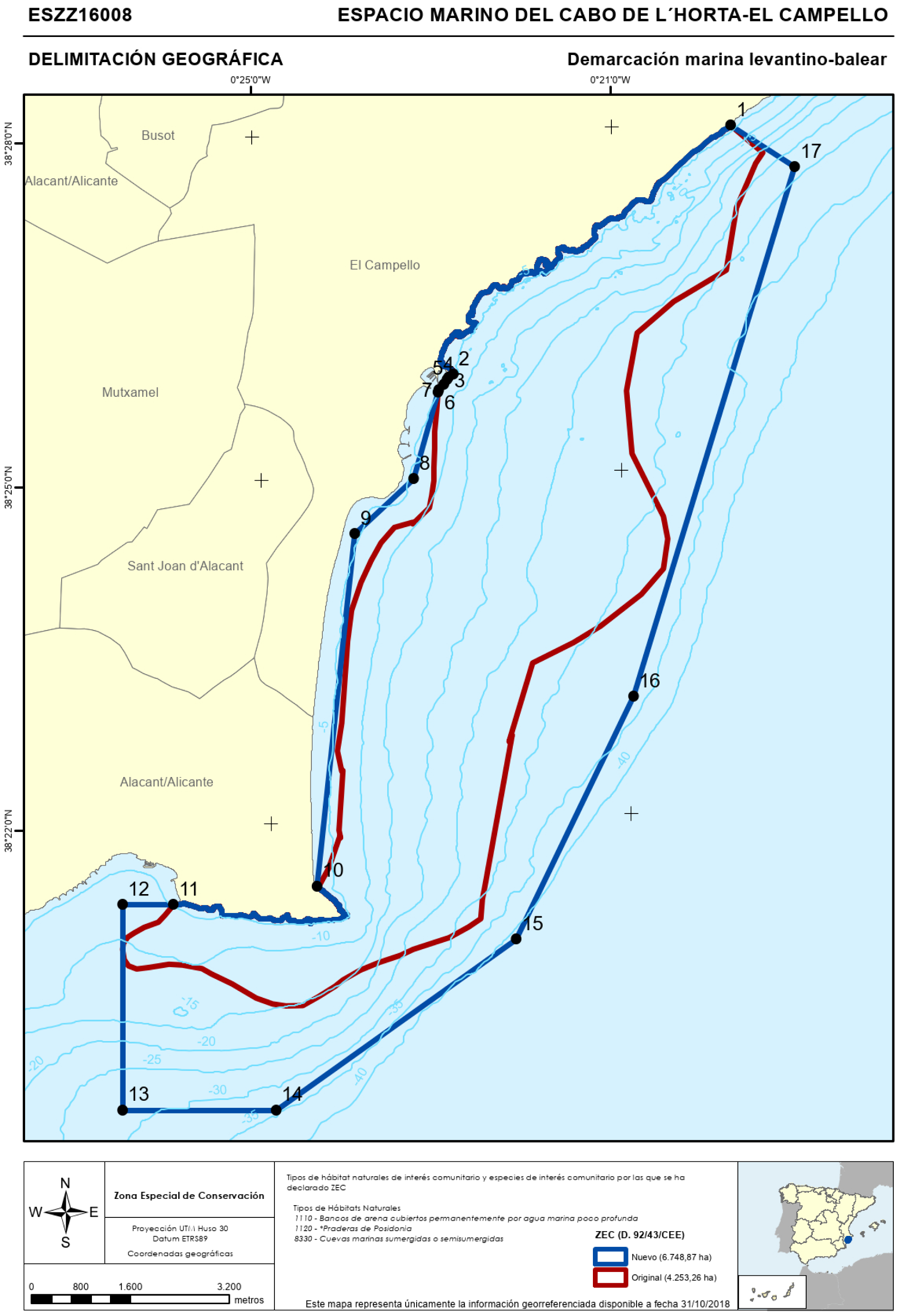

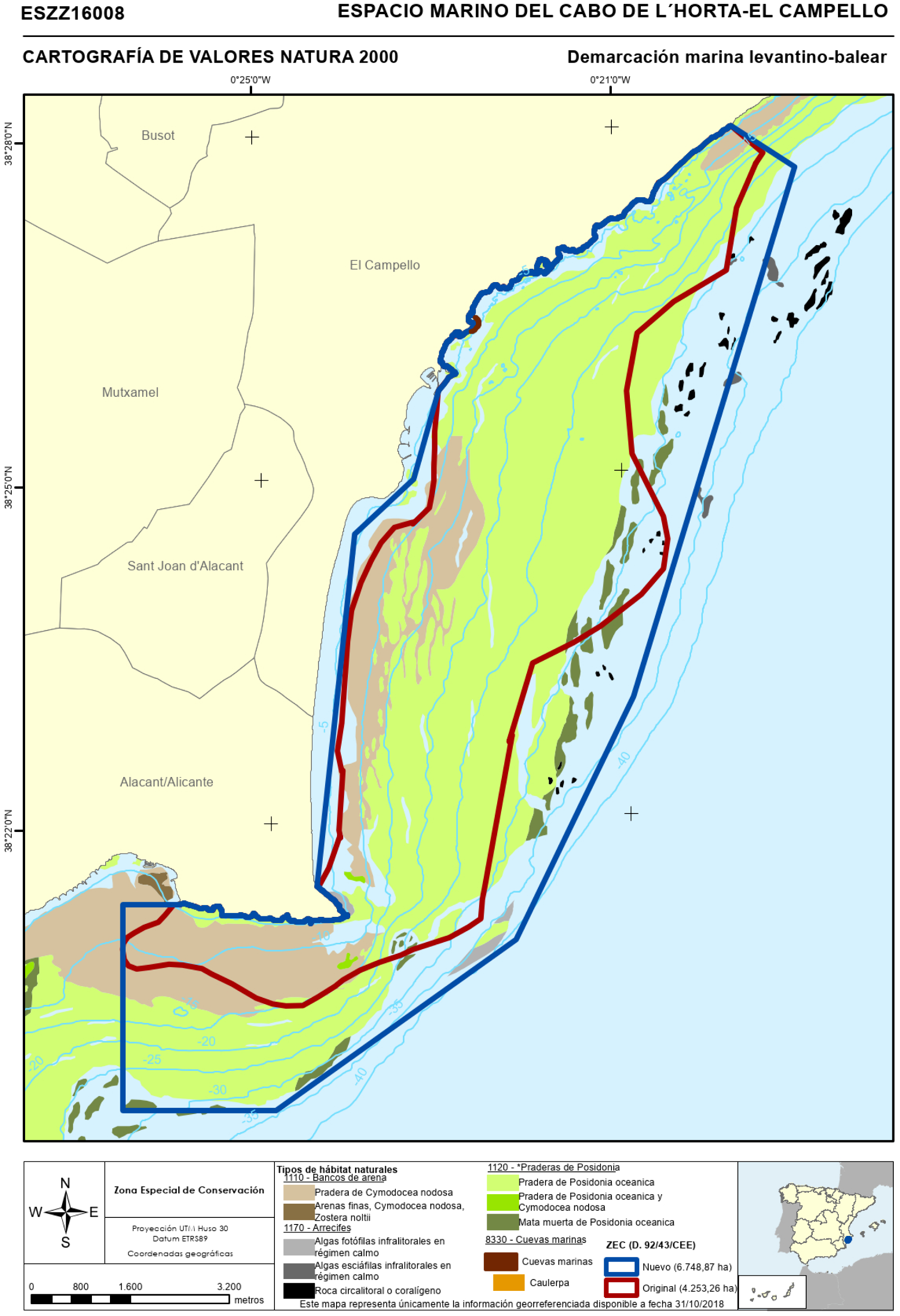

h) ESZZ16008 «Espacio marino Cabo de les Hortes».

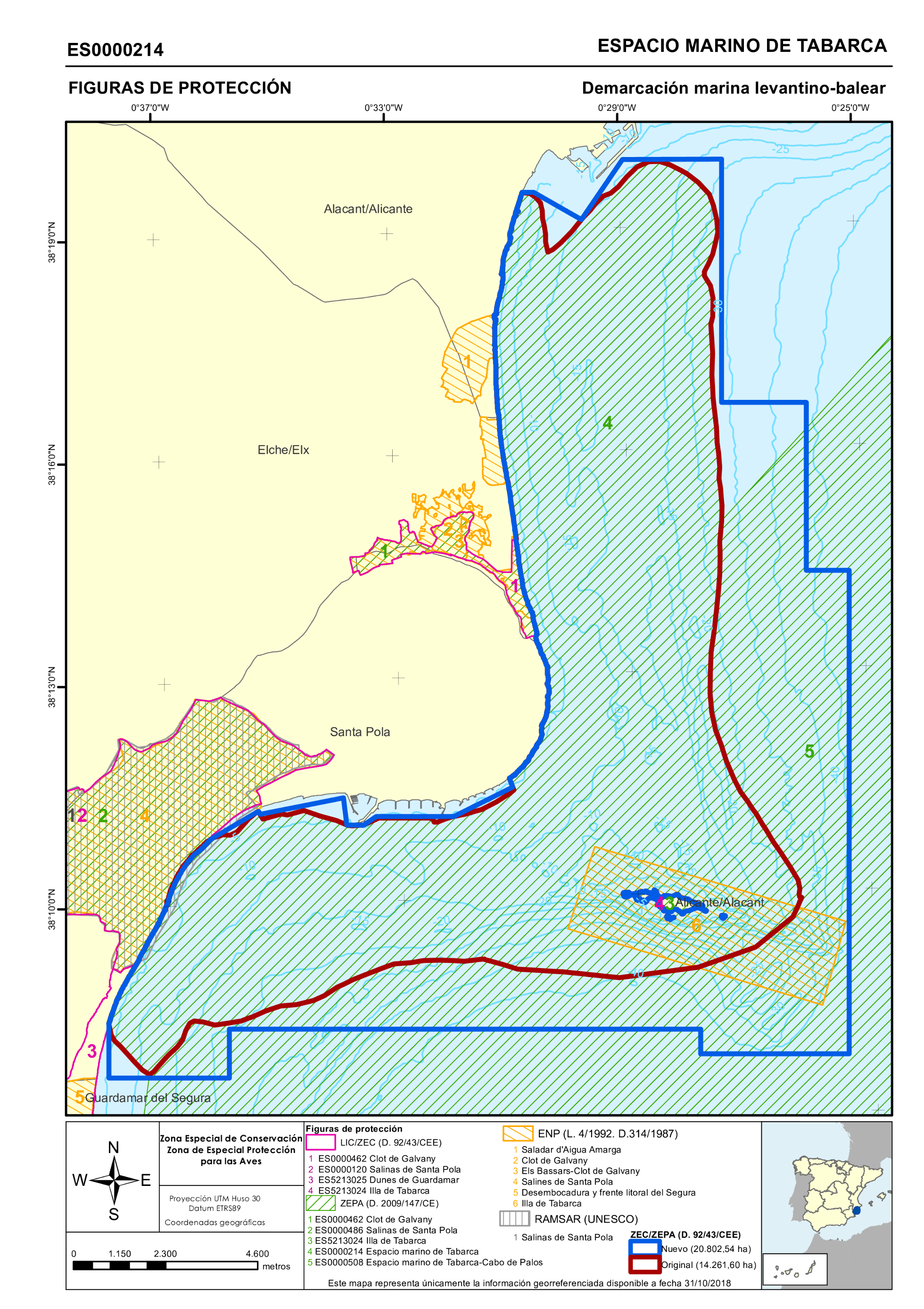

i) ES0000214 «Espacio marino de Tabarca».

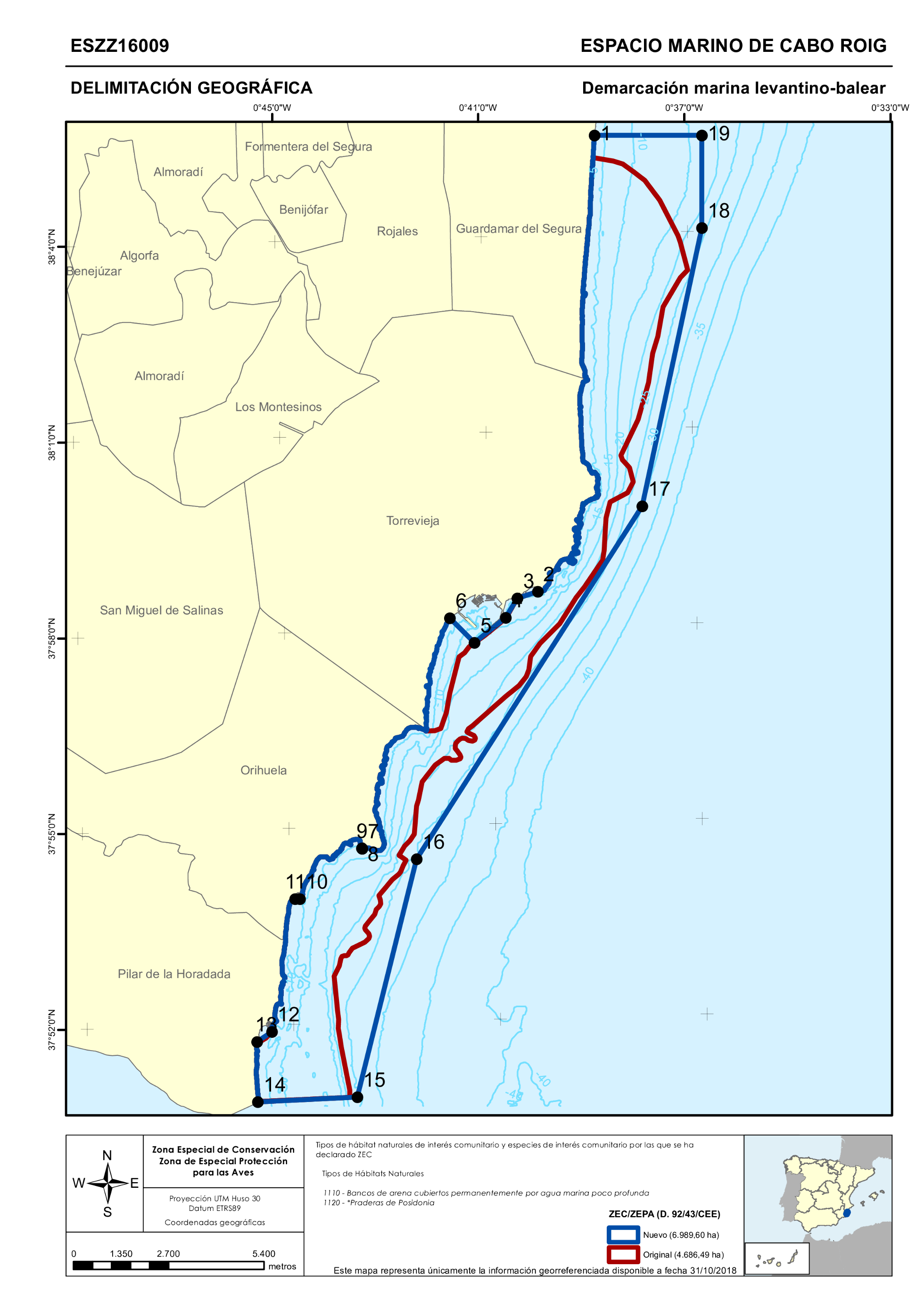

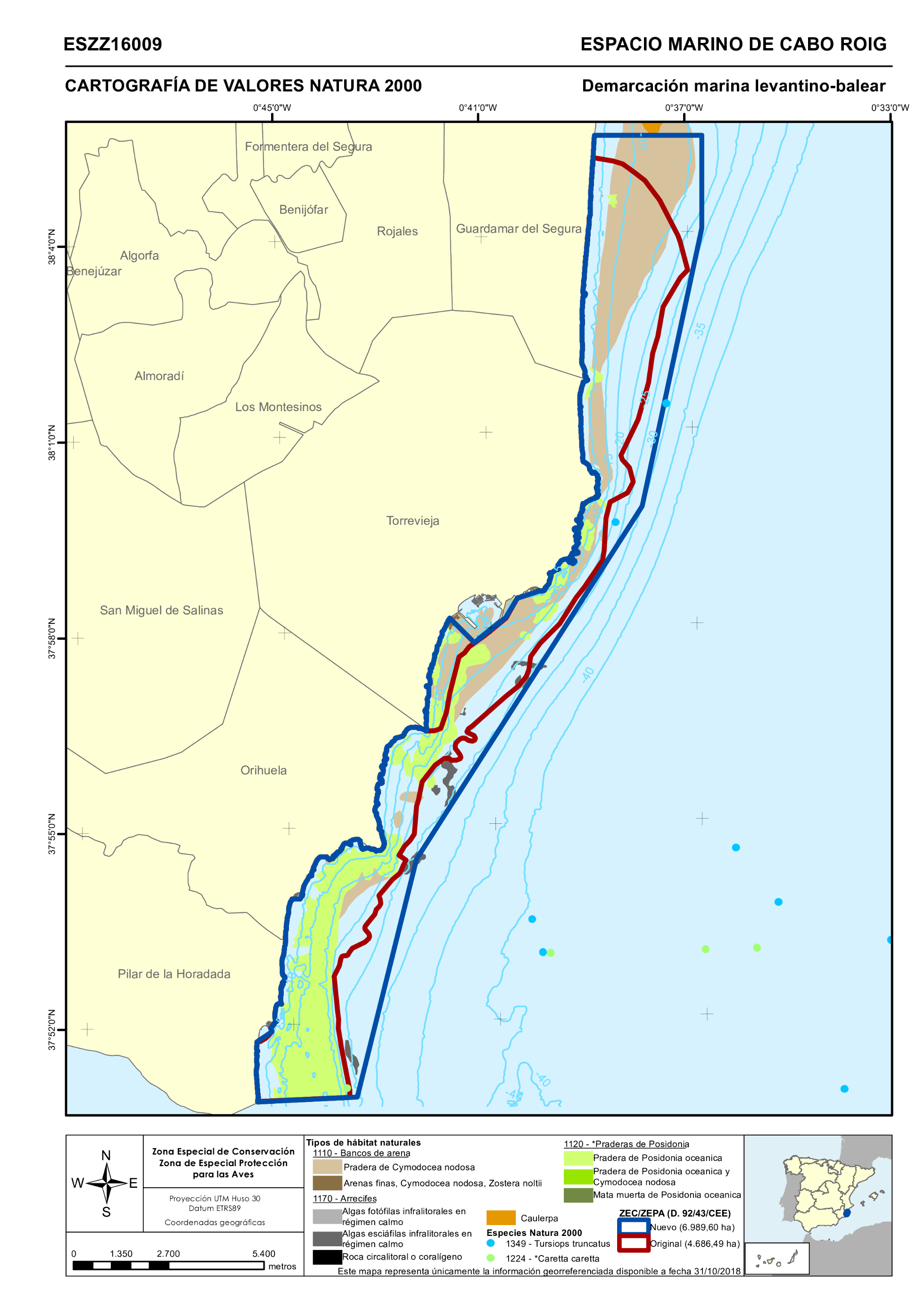

j) ESZZ16009 «Espacio marino de Cabo Roig».

1. Se aprueban los planes de gestión, recogidos en el anexo II, correspondientes a los siguientes espacios protegidos:

a) ZEC/ZEPA ES0000447 «Espacio marino de Orpesa y Benicàssim».

b) ZEC/ZEPA ESZZ16010 «Espacio marino del entorno de Illes Columbretes» y ZEC ESZZ16004 «Espacio marino de Illes Columbretes». Estos dos espacios colindantes se fusionan en uno nuevo, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, que mantiene la denominación de «Espacio marino del entorno de Illes Columbretes» por lo que tendrán un único plan de gestión.

c) ZEC ES5222007 «Alguers de Borriana-Nules-Moncofa».

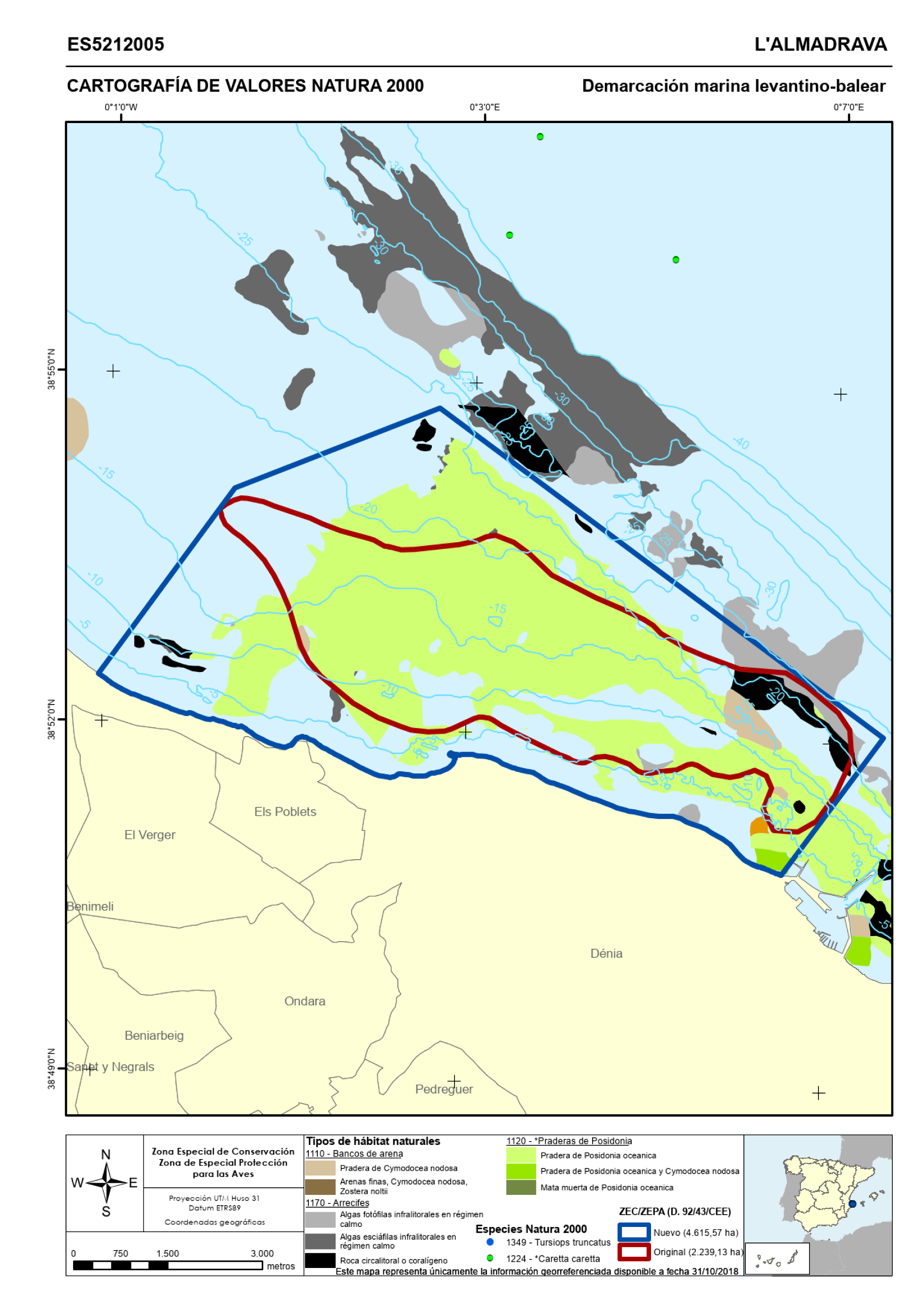

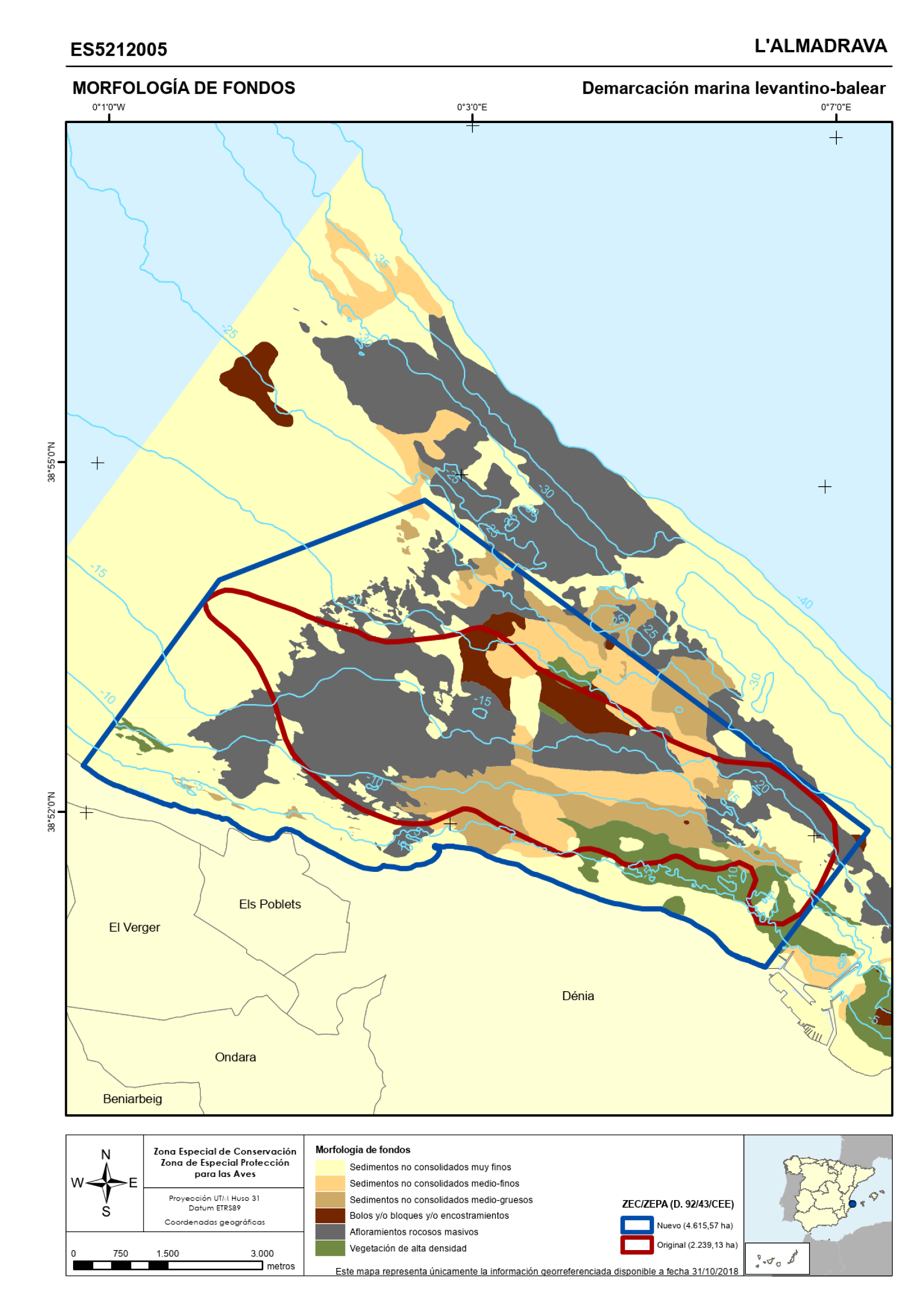

d) ZEC/ZEPA ES5212005 «L’Almadrava»

e) ZEC/ZEPA ESZZ16007 «Espacio marino de la Marina Alta».

f) ZEC ESZZ16006 «Espacio marino de Ifac» y ZEPA ES00000538 «ZEPA Espacio marino de Ifac». Estos dos espacios tendrán un único plan de gestión, de conformidad con el artículo 5.

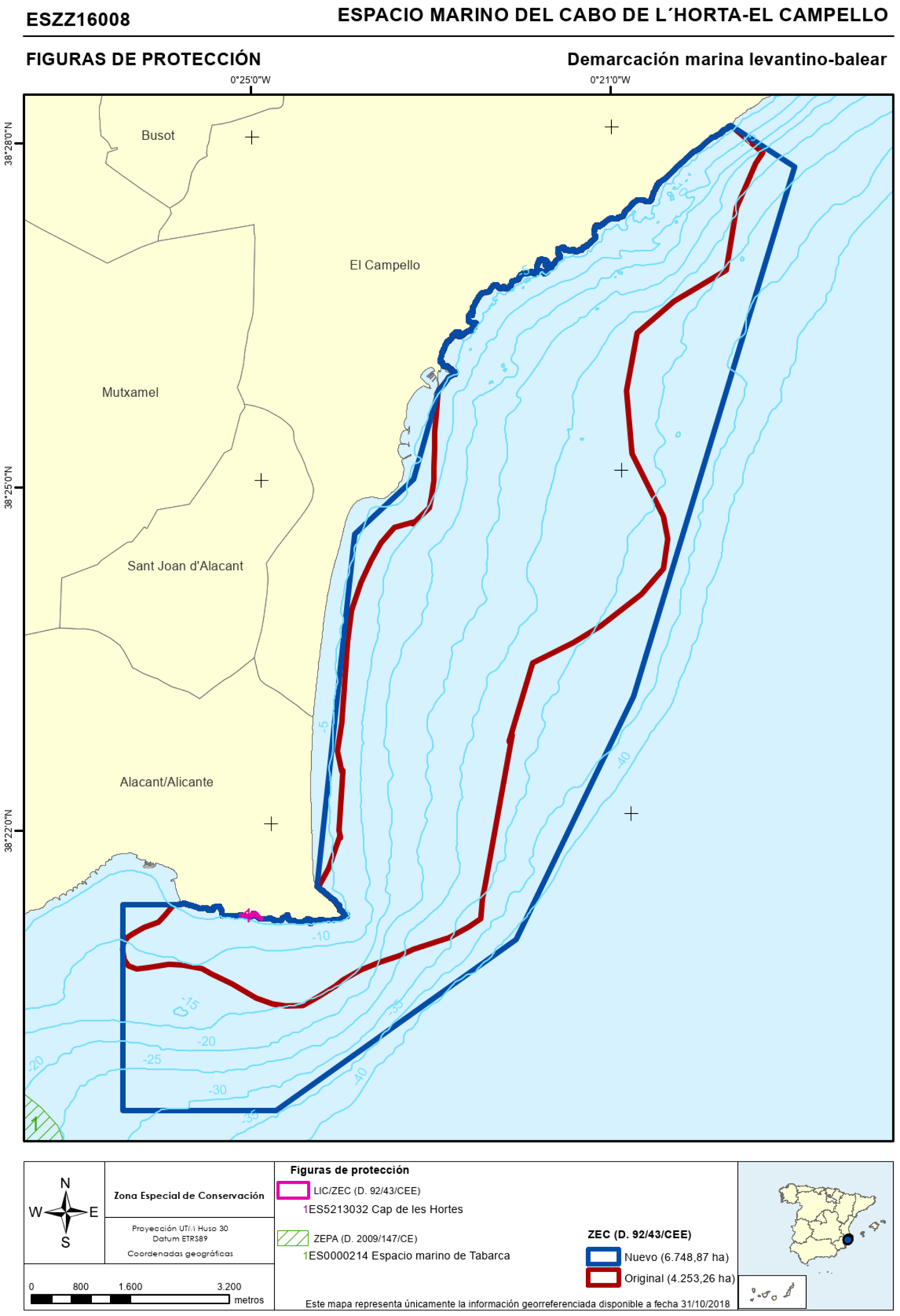

g) ZEC ESZZ16008 «Espacio marino Cabo de les Hortes». De conformidad con lo previsto en el artículo 5, este espacio modifica su denominación por la de «Espacio marino del Cabo de l’Horta-El Campello», manteniendo el código ESZZ16008. Por lo tanto, en el plan se utilizará esta nueva denominación.

h) ZEC/ZEPA ES0000214 «Espacio marino de Tabarca».

i) ZEC/ZEPA ESZZ16009 «Espacio marino de Cabo Roig».

2. Los usos y actividades que se realicen en las ZEC y ZEPA se ajustarán a la regulación general establecida en el anexo I, y a las medidas de conservación establecidas en los planes de gestión del anexo II.

1. Se propone a la Comisión Europea la modificación de los límites geográficos de los diez espacios protegidos de la Red Natura 2000 relacionados a continuación. Su delimitación cartográfica se encuentra recogida en el apéndice 4 de su plan de gestión correspondiente, recogido en el anexo II:

a) Ampliación del ZEC/ZEPA denominado ES0000447 «Espacio marino de Orpesa y Benicàssim», pasando de una superficie de 1.317,55 hectáreas (en adelante, ha) a 4.030,51 ha.

b) Fusión de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 ESZZ16010 «Espacio marino del Entorno de Illes Columbretes» y ESZZ16004 «Espacio marino de Illes Columbretes», contiguos entre sí, mediante la unificación de ambos espacios en uno solo. De tal manera, se propone ampliar el espacio protegido ZEC/ZEPA ESZZ16010 «Espacio marino del Entorno de Illes Columbretes», absorbiendo la superficie correspondiente al ZEC ESZZ16004 «Espacio marino de Illes Columbretes», y ocupando una superficie total de 13.524,75 ha, teniendo en cuenta la unificación de ambos espacios protegidos. En consecuencia, se suprime el ZEC ESZZ16004 «Espacio marino de Illes Columbretes» como espacio protegido individualizado.

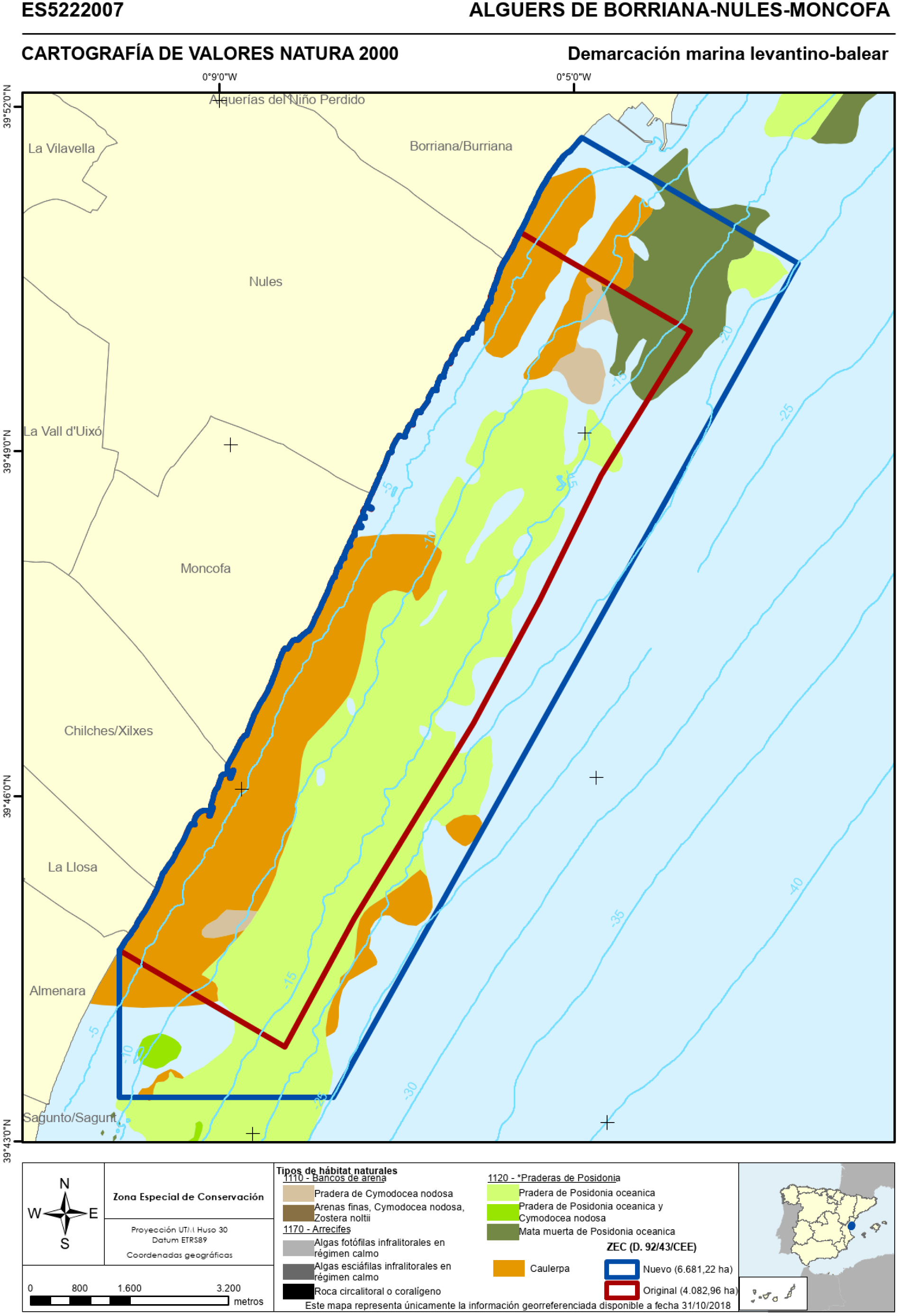

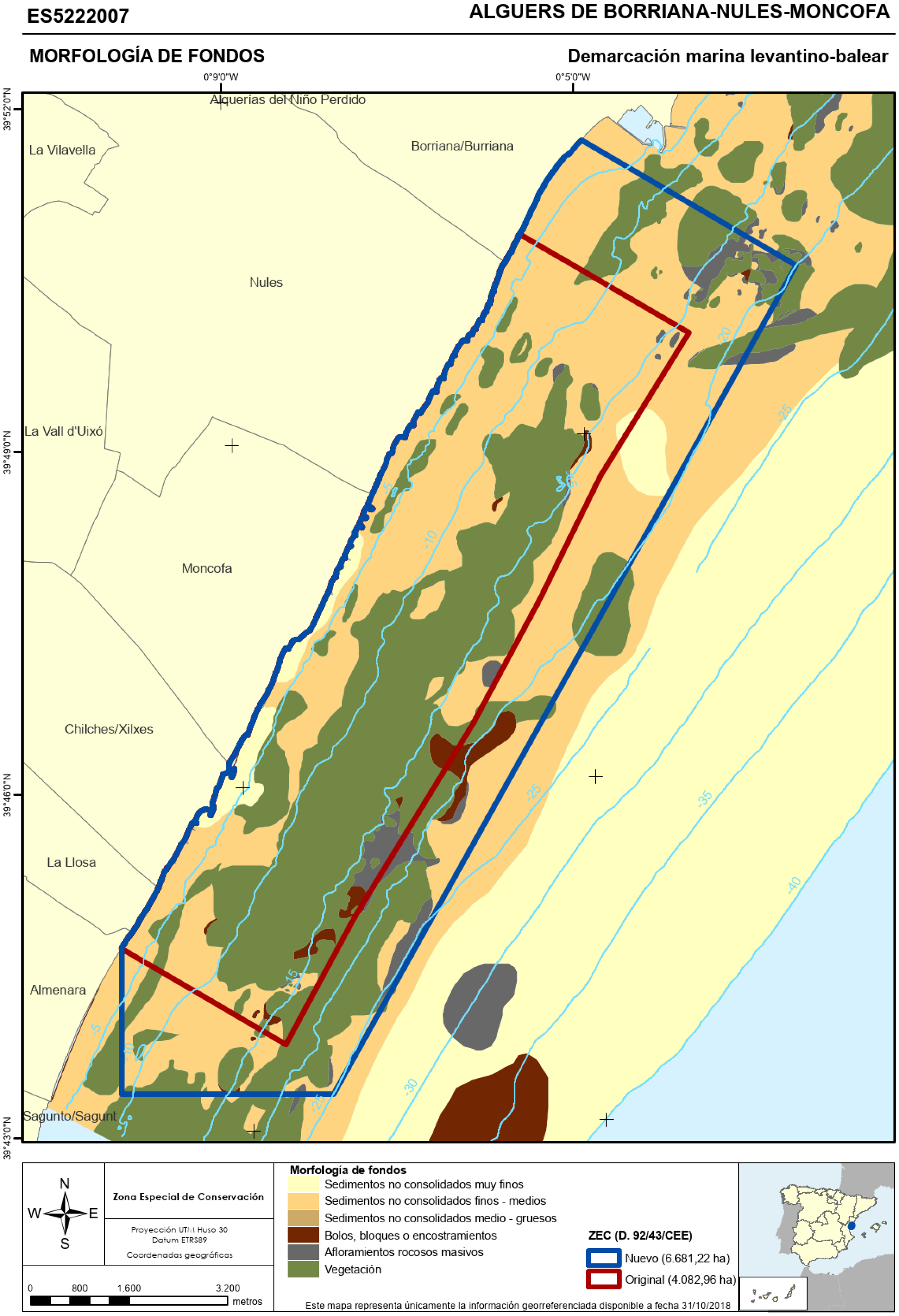

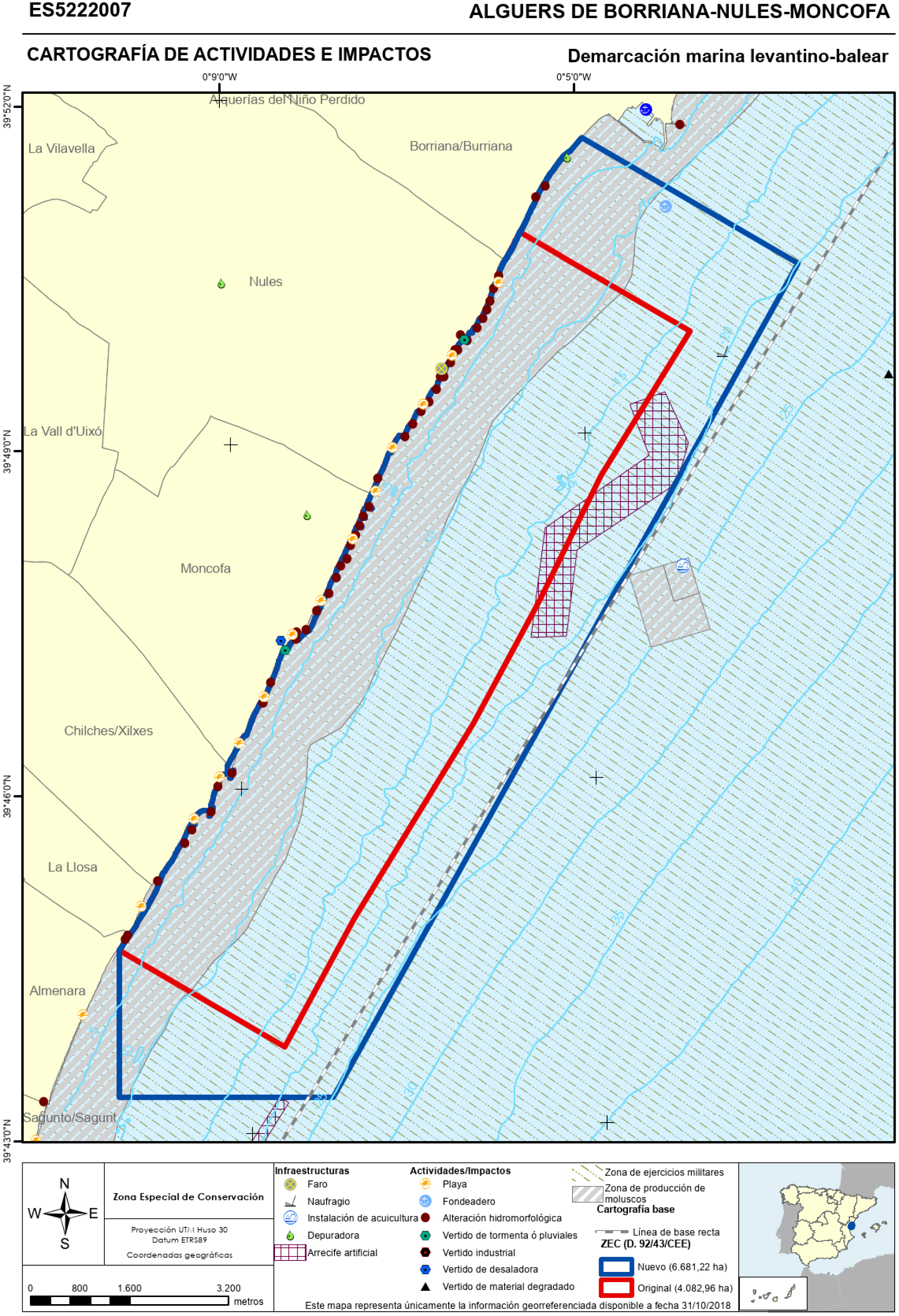

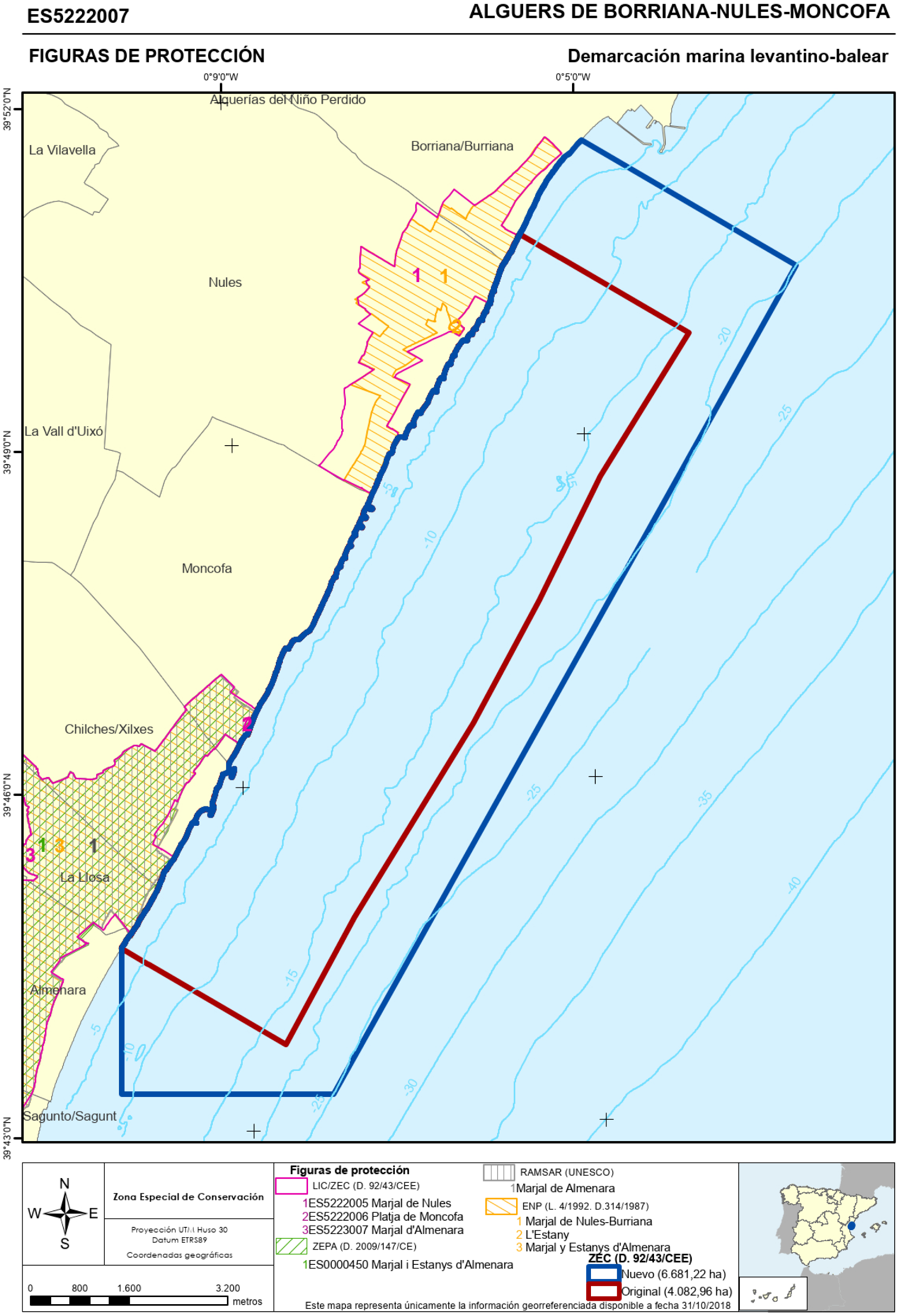

c) Ampliación del ZEC denominado ES5222007 «Alguers de Borriana-Nules-Moncofa, pasando de 4.081,91 ha a 6.681,22 ha.

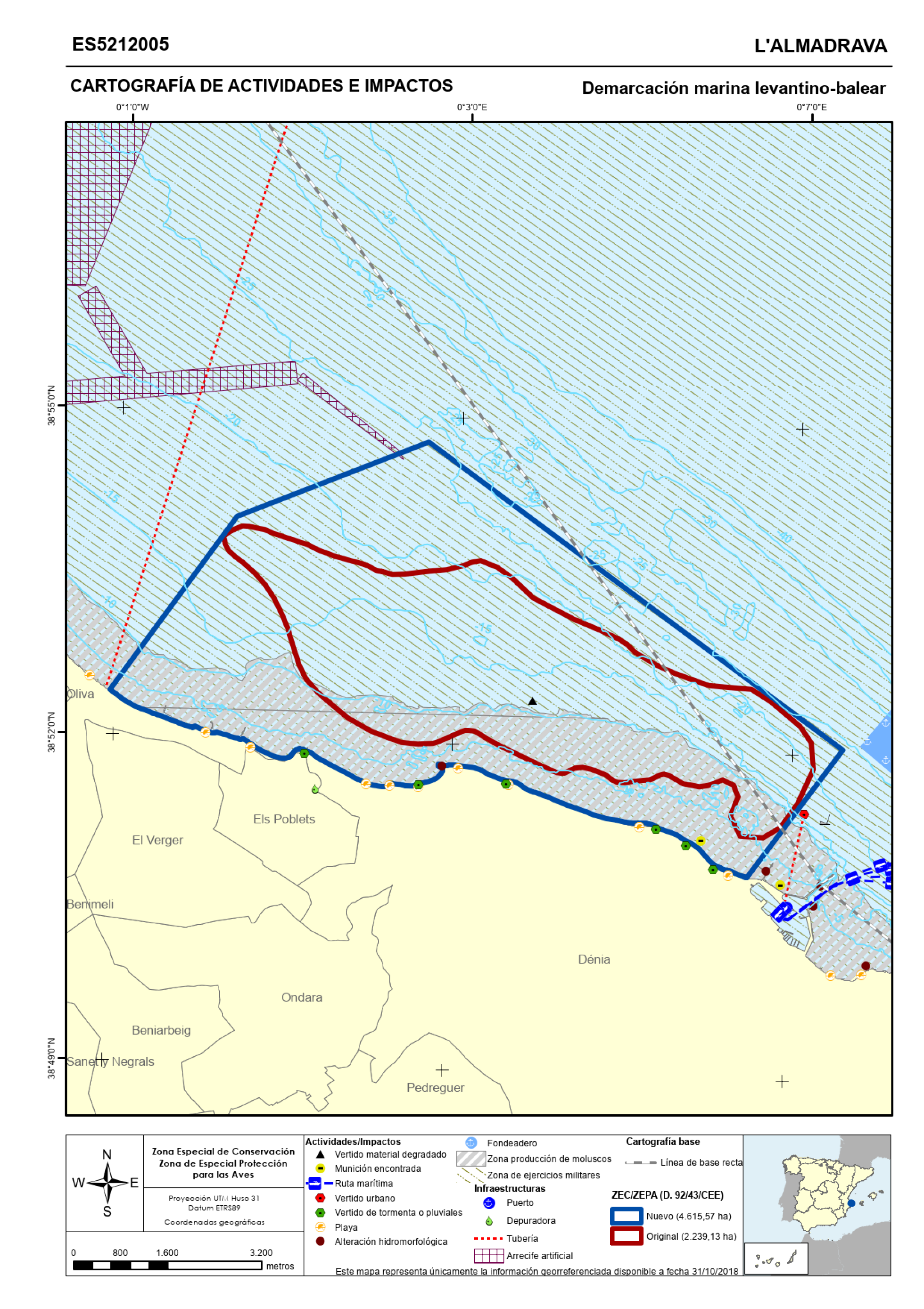

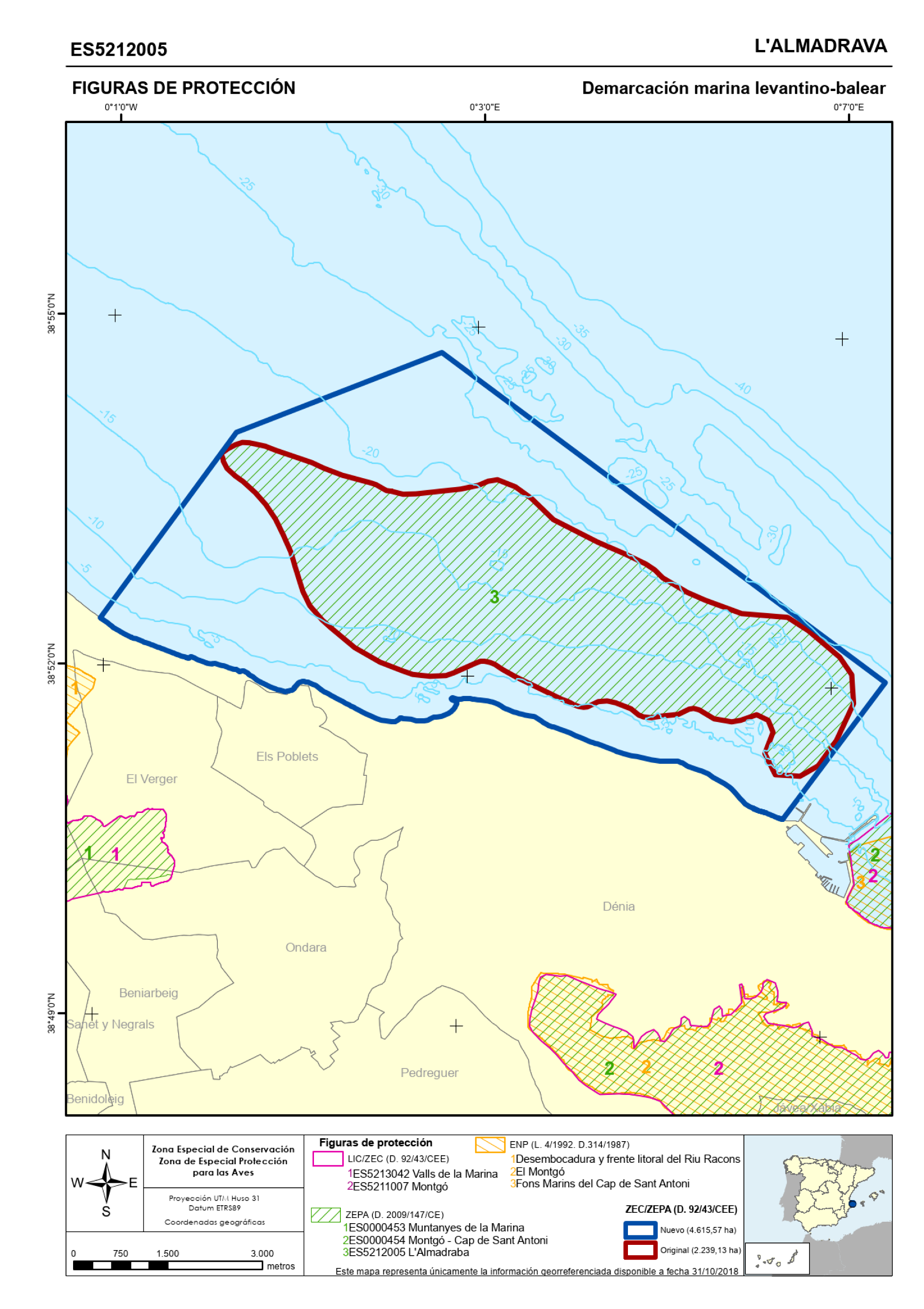

d) Ampliación del ZEC/ZEPA denominado ES5212005 «L’Almadrava», pasando de 2.239,13 ha a 4.615,57 ha.

e) Fusión y ampliación de los límites del ZEC ESZZ16006 «Espacio marino de Ifac» y la ZEPA ES0000538 «ZEPA Espacio marino de Ifac» y su unificación en un único espacio ZEC/ZEPA denominado «Espacio marino de Ifac», bajo el código ESZZ16006 y con una superficie total resultante de 1.377,27 ha. En consecuencia, el código ES0000538 queda eliminado.

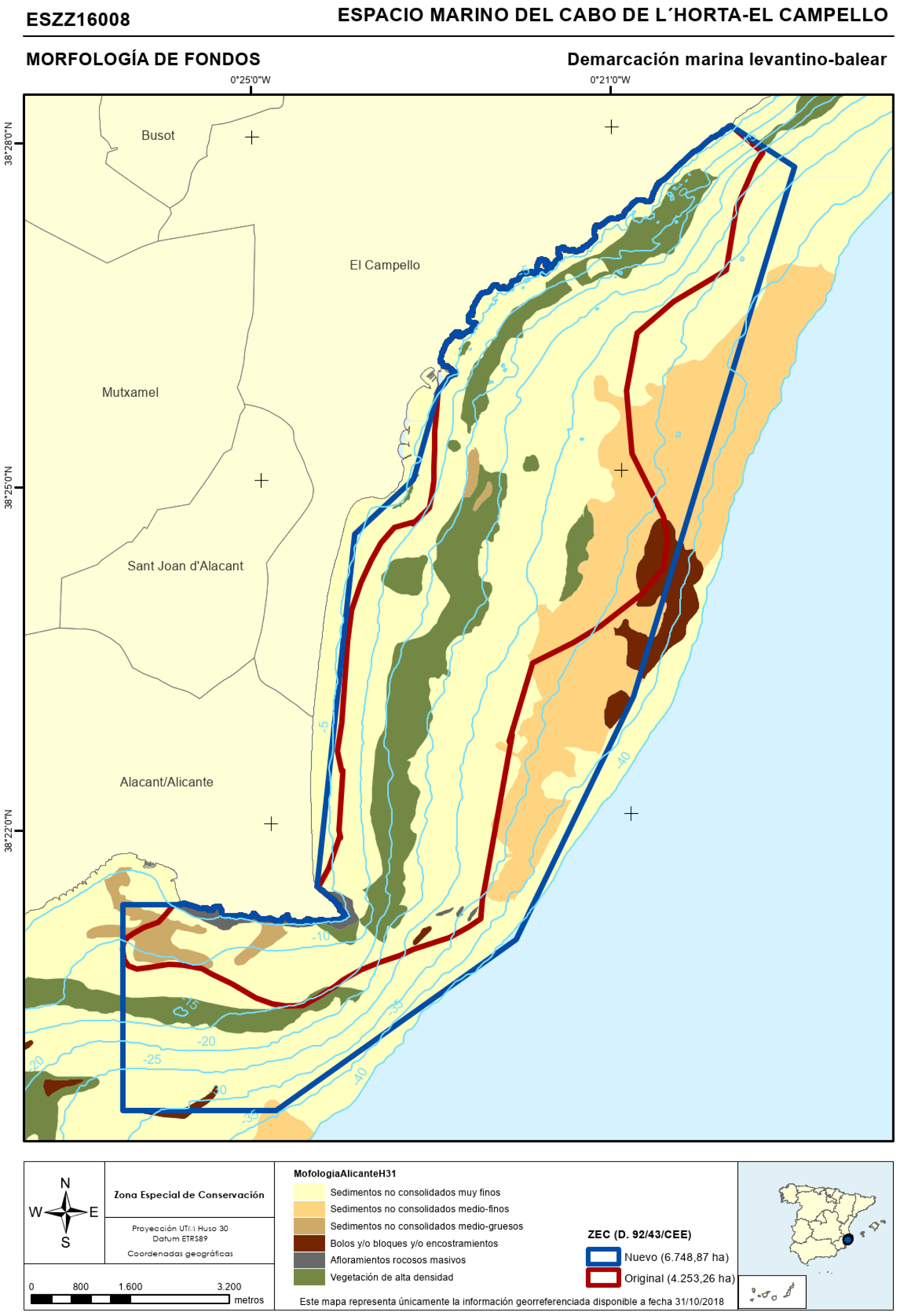

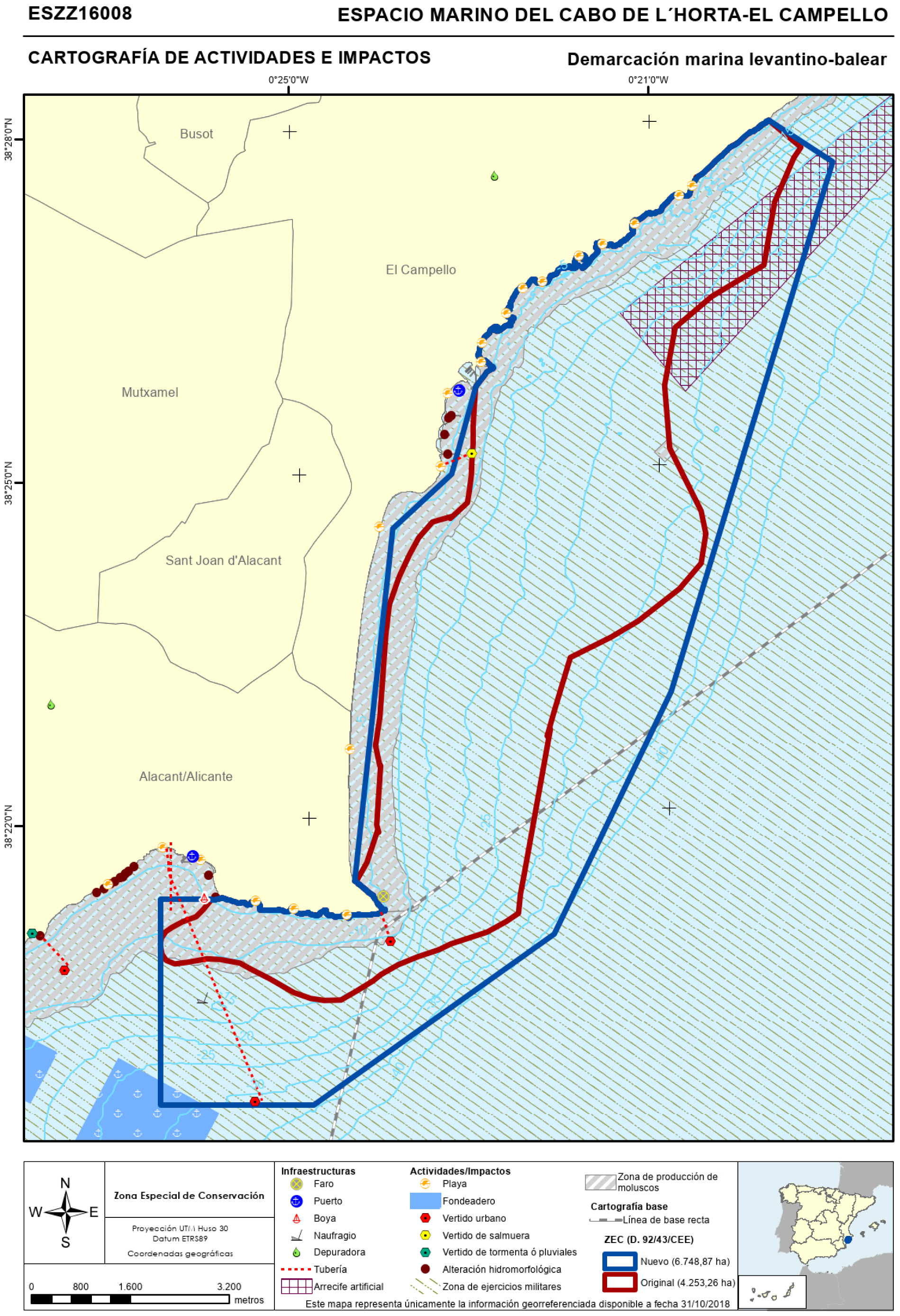

f) Ampliación del ZEC denominado ESZZ16008 «Espacio marino de Cabo de les Hortes», pasando de 4.253,26 ha a 6.748,87 ha. Asimismo, se modifica la denominación del espacio, que pasará a referirse como «Espacio marino del Cabo de l’Horta-El Campello», manteniendo el código ESZZ16008.

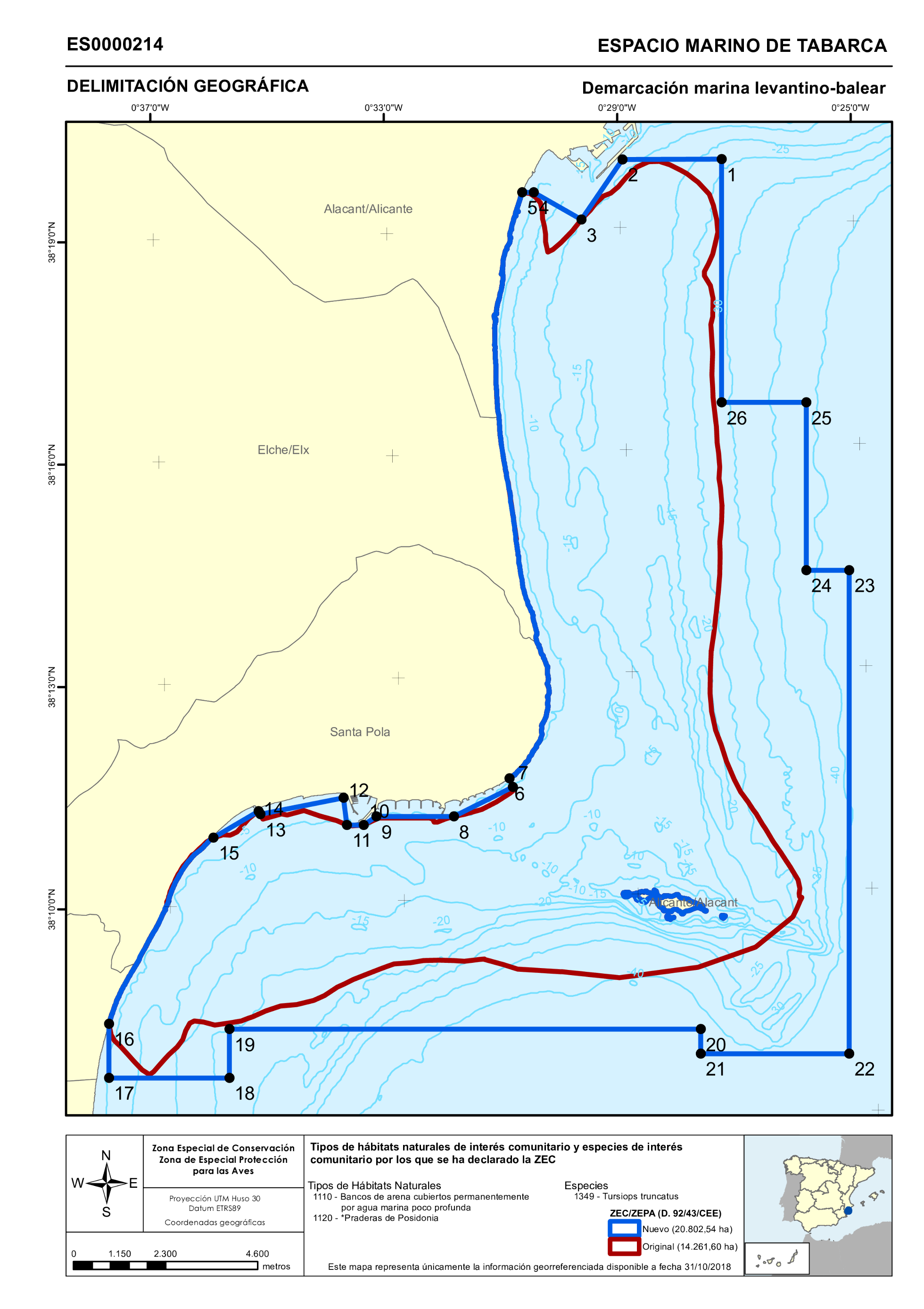

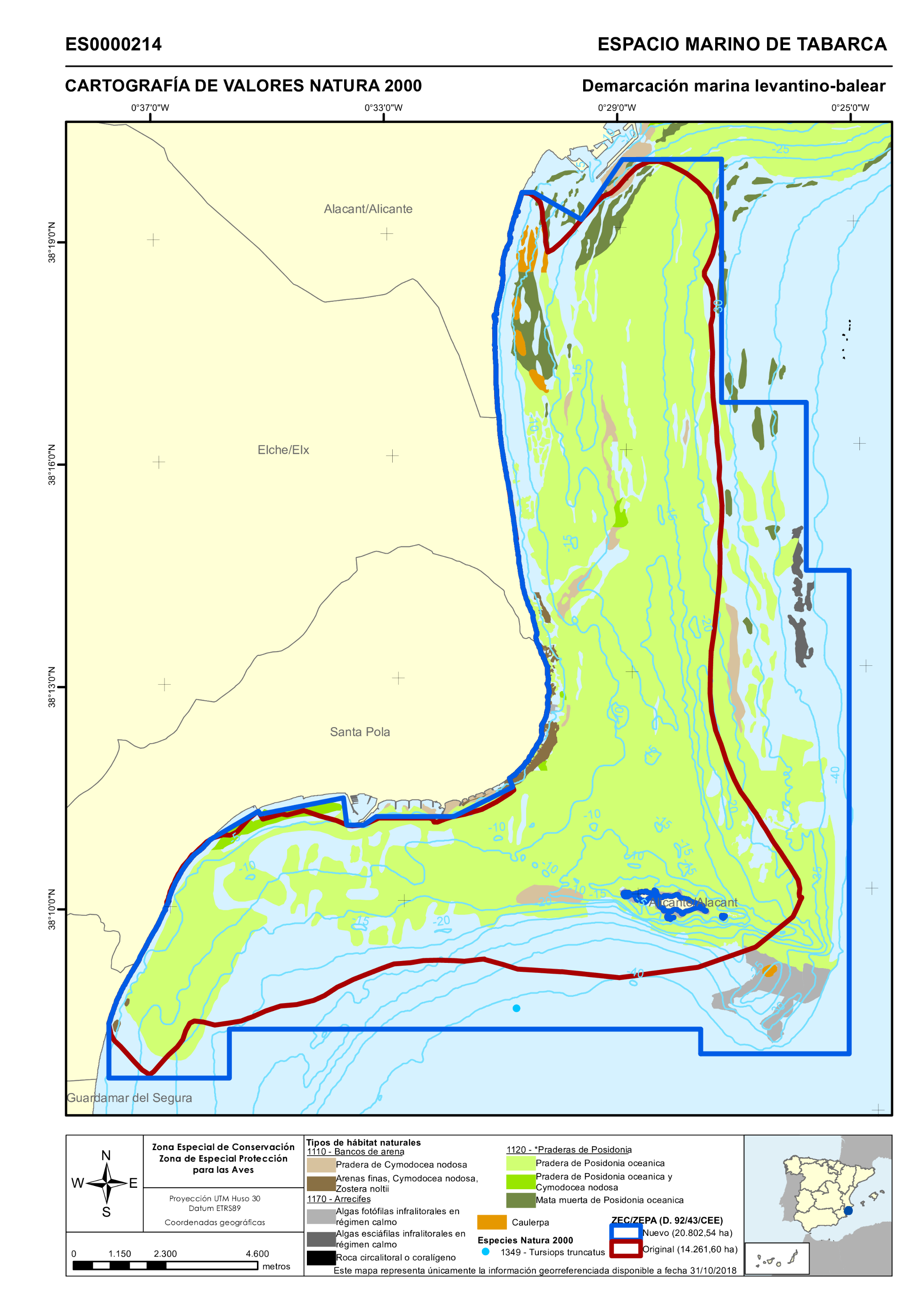

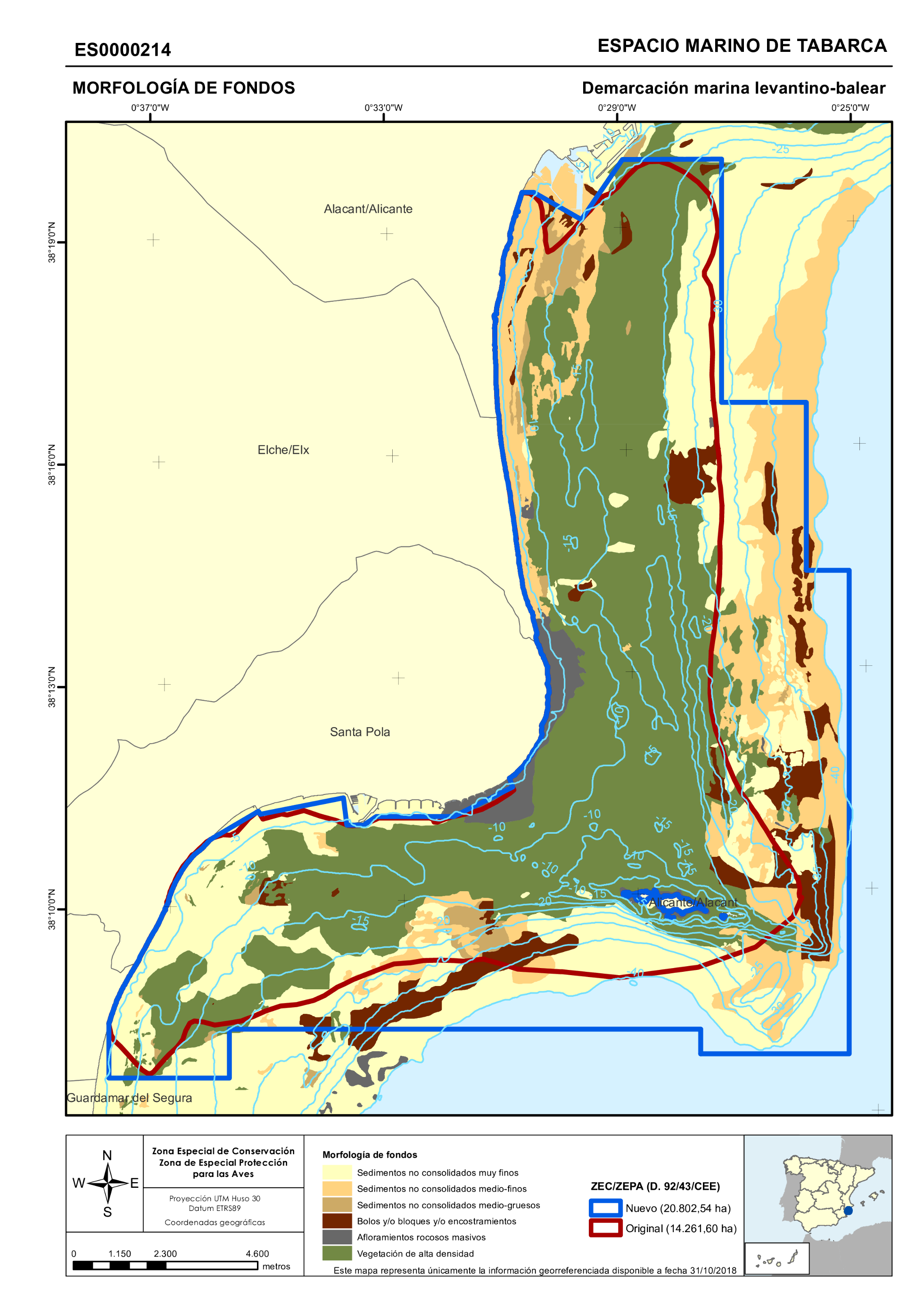

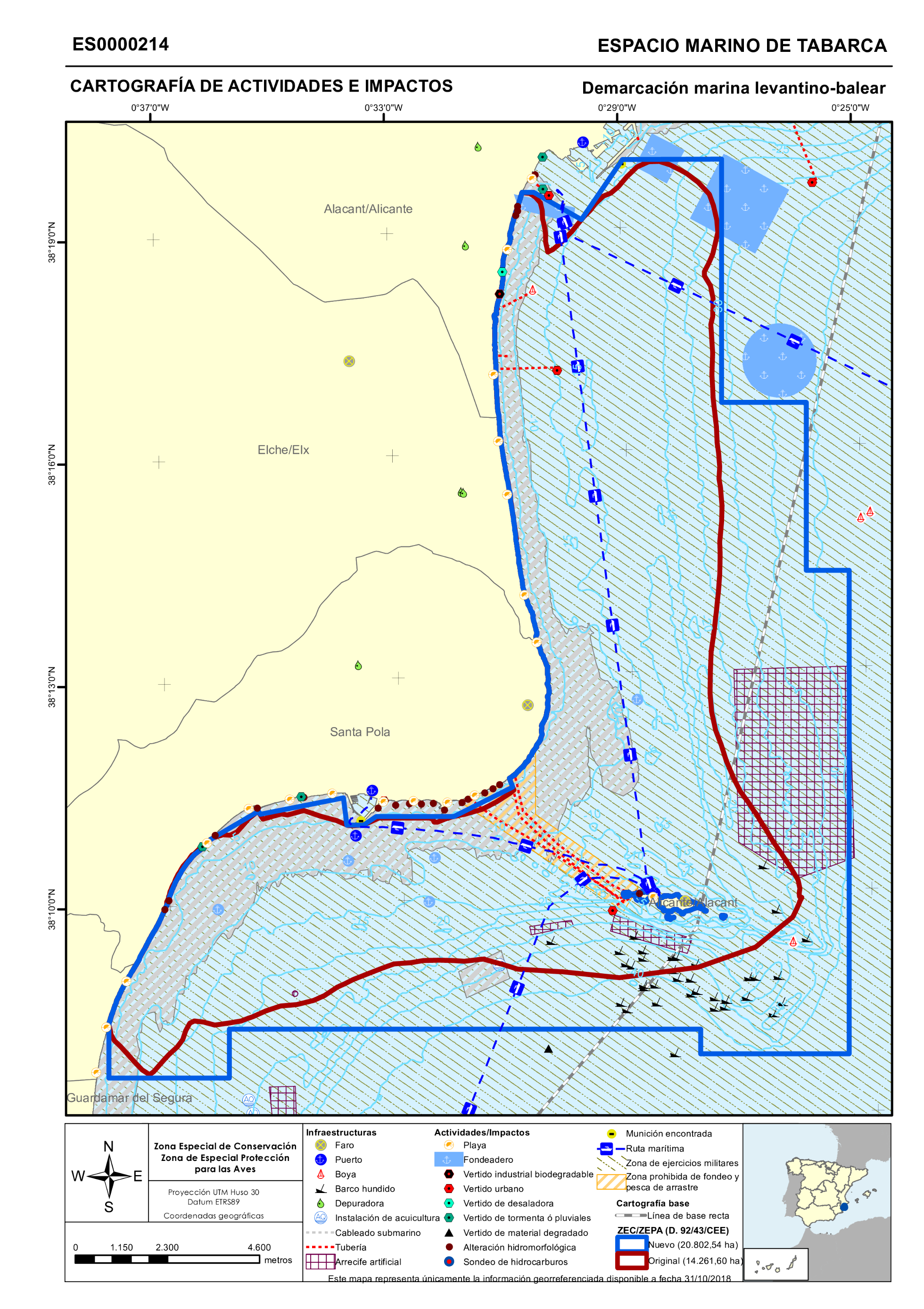

g) Ampliación del ZEC/ZEPA denominado ES0000214 «Espacio marino de Tabarca», pasando de 14.261,60 a 20.802,54 ha.

h) Ampliación del ZEC/ZEPA denominado ESZZ16009 «Espacio marino de Cabo Roig», pasando de 4.686,49 ha a 6.989,60 ha.

2. Las modificaciones de los límites geográficos de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 recogidas en el apartado anterior, se comunicarán a la Comisión Europea, para su aprobación y modificación en la Lista de Lugares de Interés Comunitario de la Región Biogeográfica Mediterránea.

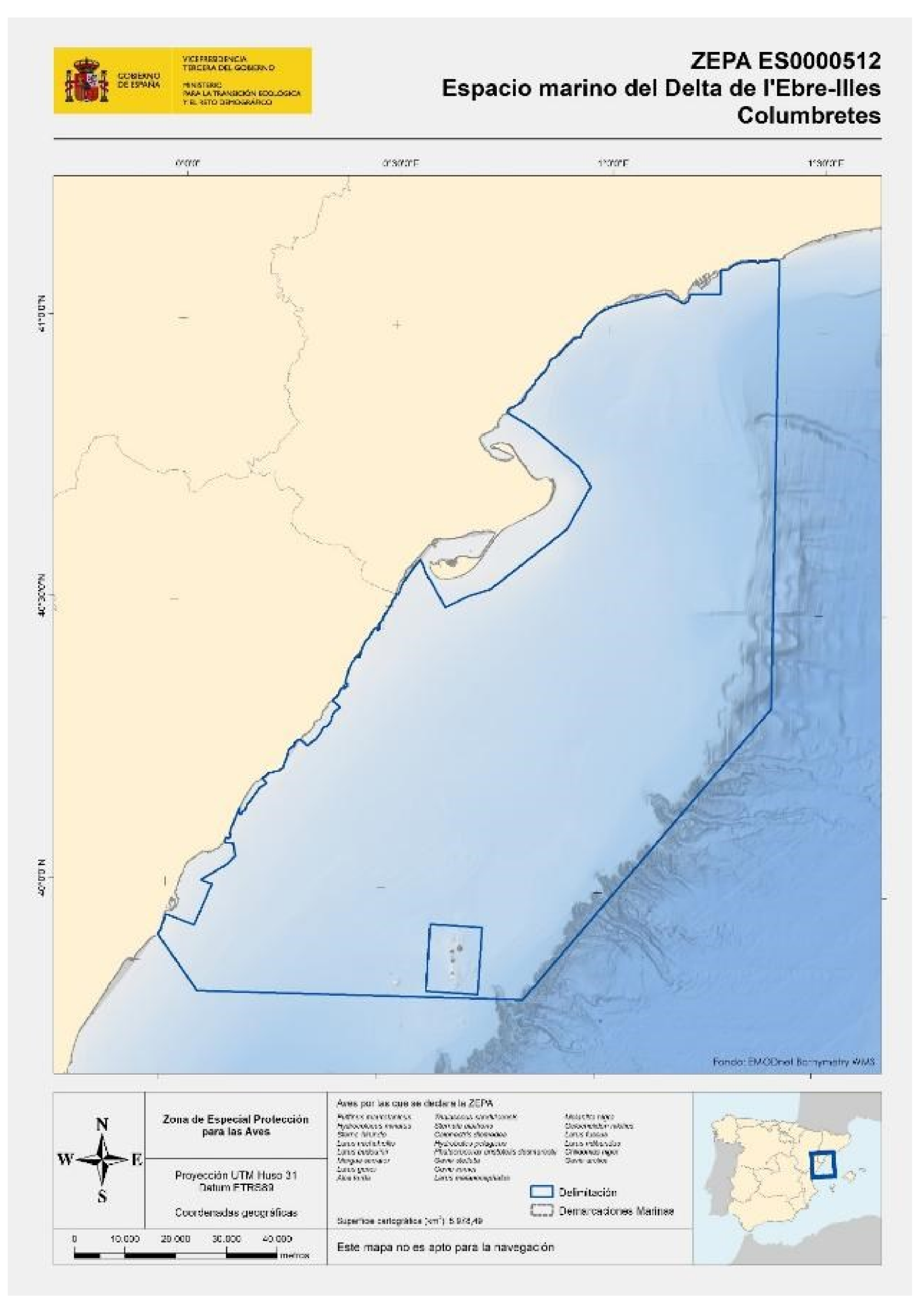

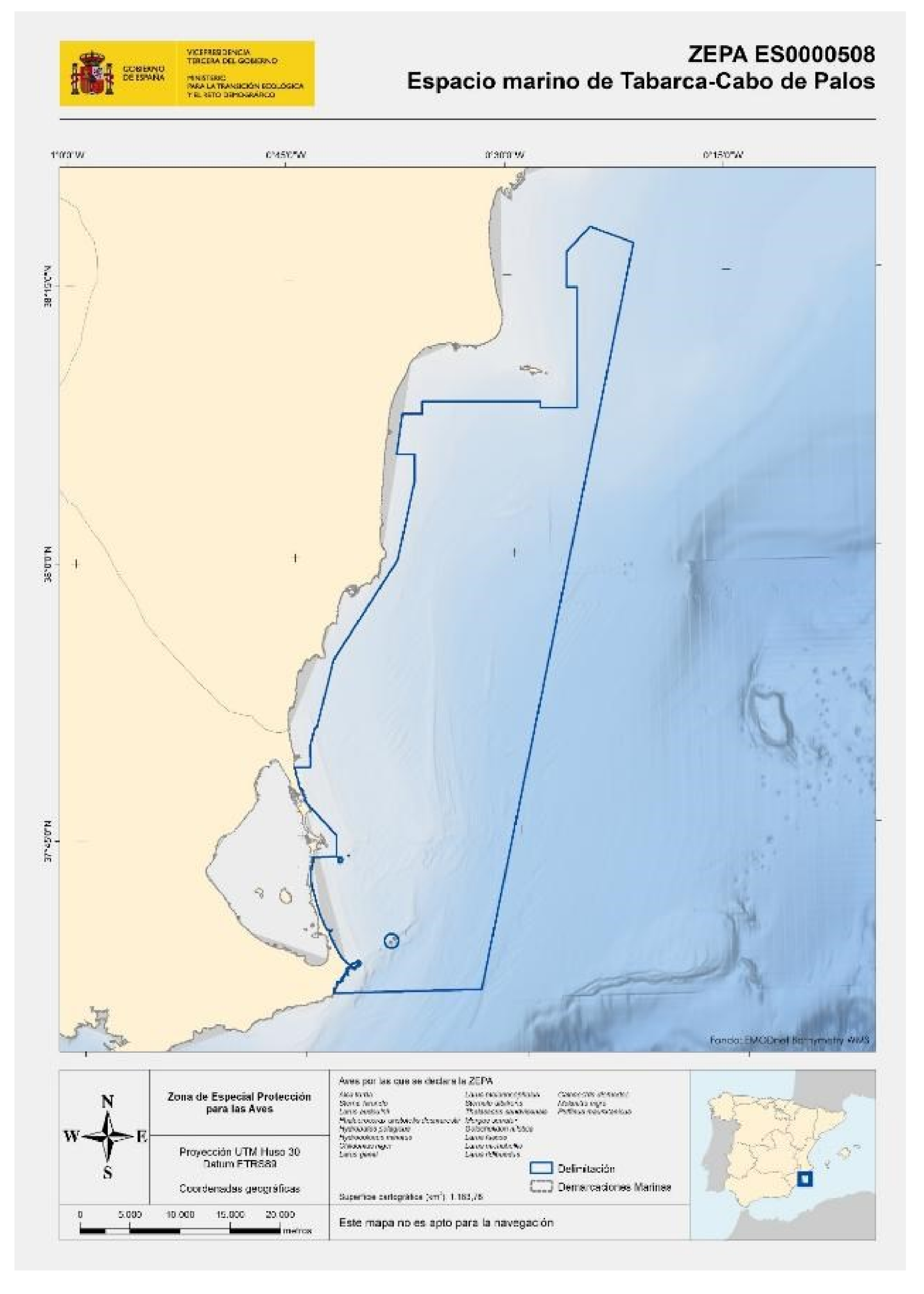

3. Una vez sean aprobadas las propuestas anteriores, mediante su publicación en la Lista de Lugares de Interés Comunitario de la Región Biogeográfica Mediterránea, entrarán en vigor las modificaciones de los límites de las ZEPA ES0000512 «Espacio marino del Delta de l'Ebre-Illes Columbretes» y la ZEPA ES0000508 «Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos», declaradas por la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas, conforme a lo establecido en la disposición final primera.

1. Hasta que los nuevos límites geográficos sean aprobados por la Comisión Europea, la nueva superficie propuesta que no se encuentre integrada actualmente en la Red Natura 2000 tendrá un régimen de protección preventiva coincidente con las medidas de regulación de usos y actividades previstas en el anexo I, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

2. Una vez aprobadas las nuevas delimitaciones de los espacios protegidos de la Red Natura 2000: ES0000447 «Espacio marino de Orpesa y Benicàssim», ES5222007 «Alguers de Borriana-Nules-Moncofa», ES5212005 «L’Almadrava», ESZZ16006 «Espacio marino de Ifac», ESZZ16008 «Espacio marino del Cabo de l’Horta-El Campello», ES0000214 «Espacio marino de Tabarca» y ESZZ16009 «Espacio marino de Cabo Roig», se aplicará la totalidad del plan de gestión para las superficies ampliadas que se considerarán así mismo declaradas como Zonas Especiales de Conservación, tras la publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» de la Decisión de la Comisión Europea que apruebe las modificaciones.

Los procedimientos de evaluación de los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar de forma apreciable a las ZEC y ZEPA deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, sobre medidas de conservación de la Red Natura 2000.

1. La gestión de las ZEC y ZEC/ZEPA declaradas por este real decreto será ejercida por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Sin perjuicio de las autorizaciones que sean exigibles por aplicación de la legislación sectorial correspondiente y de lo establecido en la disposición adicional séptima, el otorgamiento de las autorizaciones y la emisión de los informes previstos en los planes de gestión de la ZEC y ZEPA corresponderán a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

2. Los interesados solicitarán a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación el otorgamiento de las autorizaciones previstas en el anexo I, acompañándolas del proyecto de actividad, con indicación de las fechas y plazos de ejecución.

La solicitud contendrá, al menos, los datos que recoge el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y será dirigida a la persona titular de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Su presentación se realizará por medios electrónicos, a través de la sede electrónica asociada de este departamento, por parte de las personas obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de dicha ley.

3. En caso de que la solicitud de autorización fuese defectuosa o incompleta, se requerirá al solicitante para que subsane los defectos advertidos o aporte la documentación complementaria en el plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo sin que el particular subsane dichos defectos o presente la documentación complementaria, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto. En caso de que el solicitante subsane los defectos o presente la documentación complementaria en el tiempo previsto, se procederá a tramitar la solicitud correspondiente de acuerdo con el procedimiento establecido en este artículo.

4. La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, una vez valorada la solicitud de autorización, resolverá y notificará la resolución de forma motivada al solicitante en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en el registro electrónico de la administración competente para su tramitación, según lo dispuesto por el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, poniendo fin a la vía administrativa.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada su petición de autorización, conforme a lo previsto en el artículo 24.1, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por el que se considera que el silencio tendrá carácter desestimatorio en los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.

Contra la resolución de dicha autorización podrá interponerse, o bien un recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien un recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

5. Los procedimientos de autorización de actividades de servicios que, conforme al plan de gestión, puedan realizarse, deberán respetar los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará, además, el principio de concurrencia competitiva en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del espacio protegido conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo.

b) Cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.

Los criterios en que se basará la autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medio ambiente.

6. La duración de las autorizaciones referidas en el apartado anterior será limitada de acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para el anterior titular.

7. En lo no previsto en este real decreto, el procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

8. No obstante lo anterior, la licencia de pesca y otras autorizaciones para el ejercicio de la actividad pesquera en aguas exteriores se emitirán por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación conforme a la Ley 5/2023, de 17 de marzo, y en particular sus artículos 8, 12 y 13, o por el órgano competente de la comunidad autónoma en el caso de las autorizaciones para el ejercicio de la pesca de recreo o de la pesca profesional que se ejerza en exclusiva en aguas interiores.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico promoverá la colaboración entre las administraciones públicas afectadas por este real decreto para el cumplimiento de las medidas establecidas en los planes de gestión, con el fin de garantizar el mantenimiento o la consecución de un estado de conservación favorable de los hábitats y especies existentes en los espacios protegidos Red Natura 2000. Esta colaboración podrá desarrollarse mediante la formalización de los convenios o acuerdos pertinentes, de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El régimen sancionador aplicable en estos espacios protegidos Red Natura 2000 será el establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, así como en el título IV del libro tercero del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, y en la demás la legislación vigente de aplicación. Las infracciones y sanciones en materia de pesca marítima se regirán por lo dispuesto en los capítulos I, II y IV del título V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

La aplicación de las disposiciones de este real decreto y la regulación establecida en el anexo I se llevará a cabo sin perjuicio de las libertades de navegación, sobrevuelo y tendido de cables submarinos, en los términos previstos en los convenios internacionales y en la normativa nacional de aplicación, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

Se promoverá la colaboración entre los departamentos ministeriales afectados en el seno de la Administración General del Estado, con objeto de garantizar que las actividades cuyo único propósito sea la defensa nacional y seguridad pública se lleven a cabo teniendo en consideración los objetivos de este real decreto, de tal modo que, cuando sea posible, las decisiones que puedan eventualmente adoptarse con relación al desarrollo de actividades de defensa nacional y seguridad pública en los espacios protegidos Red Natura 2000 referidos en este real decreto y, en especial, la elaboración de la normativa que los afecten, se llevarán a cabo con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Igualmente, en los casos en que la elaboración normativa, las decisiones y la planificación sobre dichos espacios protegidos incidan o afecten a los intereses de la Defensa Nacional, deberá recabarse informe del Ministerio de Defensa, que tendrá carácter vinculante en lo que afecte exclusivamente a la Defensa Nacional.

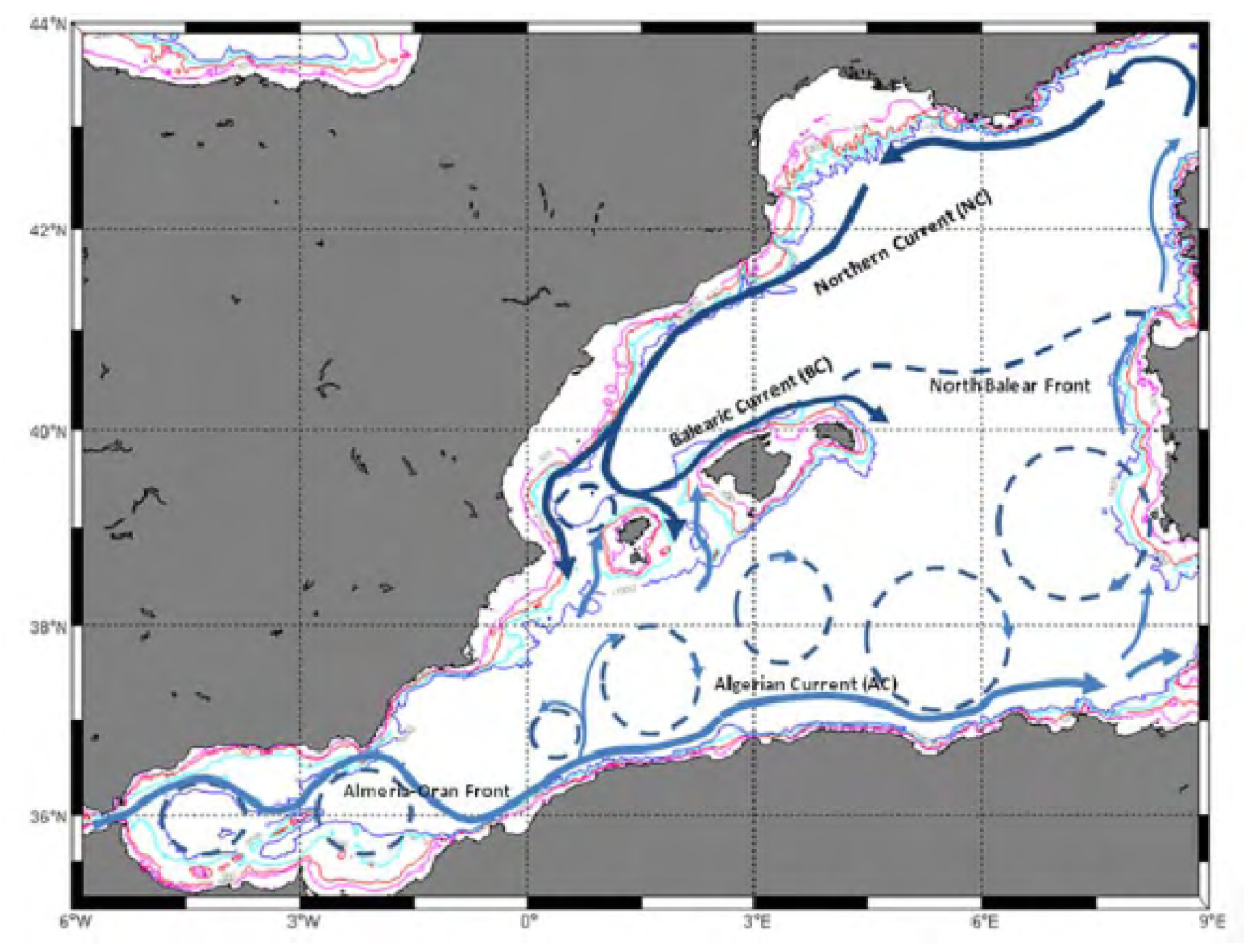

Las medidas contenidas en los planes de gestión, cuando se considere necesario, tendrán en consideración lo dispuesto en el programa de medidas de la Estrategia Marina de la Demarcación Marina Levantino-Balear, elaborada de conformidad con lo previsto en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre.

Lo establecido por esta norma no exime en ningún caso de la obligación de obtener el preceptivo informe de compatibilidad con la citada estrategia marina, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.

La entrada en vigor de este real decreto no producirá aumento de gasto alguno.

Las prohibiciones, limitaciones o restricciones de sobrevuelo serán las que, en su caso, se establezcan por la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes y Movilidad Sostenible (CIDEFO), a propuesta del órgano medioambiental competente, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea.

La delimitación cartográfica de cada espacio protegido y las particularidades que, de cada uno de ellos, sean relevantes para la navegación y la actividad pesquera serán incorporadas a las cartas y publicaciones náuticas elaboradas por el Instituto Hidrográfico de la Marina.

Cuando el ámbito territorial de un espacio marino protegido concurra con el de una Reserva Marina de Interés Pesquero o una Zona Protegida de Interés Pesquero en aguas exteriores, las limitaciones o prohibiciones aplicables a la pesca y a los recursos pesqueros, incluidas la afección sobre los mismos, previstas en la normativa reguladora de los usos y actividades en el ámbito de la reserva o zona de interés pesquero correspondiente, se determinarán a propuesta conjunta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en sus respectivos ámbitos de competencias, y asegurando que no se menoscaba la consecución de los objetivos de conservación establecidos para el espacio marino protegido y serán coherentes con las medidas de conservación establecidas para el mismo en sus instrumentos de gestión.

1. Se añade una nueva disposición adicional cuarta a la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Modificación de los límites geográficos de dos de las Zonas de Especial Protección para las Aves.

Se modifican los límites geográficos de la ZEPA ES0000512 «Espacio marino del Delta de l'Ebre-Illes Columbretes», y de la ZEPA ES0000508 «Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos», reduciéndose de su superficie la zona de solape con la ampliación de los espacios protegidos ZEC/ZEPA ES0000447 «Espacio marino de Orpesa y Benicàssim» y ESZZ16010 «Espacio marino del entorno de Illes Columbretes», en el caso de la ZEPA ES0000512, y con la ampliación de los ZEC/ZEPA ES0000214 «Espacio marino de Tabarca » y ESZZ16009 «Espacio marino de Cabo Roig», en el caso de la ZEPA ES0000508, siendo dichas ampliaciones propuestas a la Comisión Europea mediante el «Real Decreto 531/2025, de 24 de junio, por el que se declaran diez zonas especiales de conservación, se aprueban sus medidas de conservación y las de siete zonas de especial protección para las aves, y se propone la modificación de los límites geográficos de doce espacios protegidos de la Red Natura 2000 en la Región Marina Mediterránea.»

2. En el anexo I de la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas, se sustituyen los mapas relativos a las ZEPA ES0000512 y ES0000508, por los mapas, que se insertan a continuación, de los citados espacios con su delimitación actualizada, sobre la base de lo indicado en el punto anterior.

3. Las modificaciones referidas en los apartados 1 y 2, resultarán de aplicación una vez sean aprobadas por la Comisión Europea las propuestas de ampliación recogidas en el artículo 5 de la presente norma, de conformidad con lo indicado en su apartado 3.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

Las medidas que afectan a la actividad pesquera en aguas interiores se dictan al amparo del artículo 149.1.19.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación básica en materia de pesca marítima, y sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector pesquero se atribuyan a las comunidades autónomas. En base al mismo título competencial se dictan las medidas de gestión pesquera en aguas exteriores.

Asimismo, las medidas relativas a marina mercante, puertos de interés general y señalización marítima contenidas en este real decreto, incluidos sus anexos, se dictan al amparo del artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de marina mercante, señales marítimas y puertos de interés general.

1. En el plazo máximo de dos años desde la aprobación de este real decreto, y con el fin de mejorar la capacidad de aplicación de las medidas generales propuestas y las medidas de gestión específicas indicadas en el anexo II, se podrá establecer una zonificación en los términos establecidos en el anexo I para los espacios que se considere. Dicha zonificación se aprobará por orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

2. En el caso de que la zonificación prevista en el apartado 1 establezca limitaciones o prohibiciones de la actividad pesquera, en materia de marina mercante, puertos de interés general y señalización marítima, se aprobará por el Gobierno, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del departamento competente por razón de la materia.

Las medidas de conservación establecidas en este real decreto, incluidos sus anexos, tendrán una vigencia de seis años, prorrogándose su aplicación en tanto no sean aprobadas otras que las sustituyan.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 24 de junio de 2025.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA

En este anexo se incluyen medidas reglamentarias y administrativas relativas a usos y actividades que, con carácter específico, se aplicarán en el ámbito de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), con el fin de establecer una regulación que permita alcanzar los objetivos de conservación considerados en cada plan de gestión, sin perjuicio de la normativa sectorial específica.

Con carácter general, de conformidad con los artículos 54 y 57 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, queda prohibido dañar, capturar o sacrificar intencionadamente cualquier especie de animal silvestre, destacando, en los espacios protegidos de este real decreto las especies de cetáceos, aves marinas y tortugas marinas. También se prohíbe su perturbación deliberada y su posesión, transporte, comercio, almacenamiento o intercambio de especímenes. Para las especies de animales no incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, estas prohibiciones no se aplicarán en los supuestos con regulación específica, en este caso, la de pesca marítima.

Asimismo, con relación a la tramitación de planes, programas, proyectos u otras actividades humanas que puedan tener lugar en los espacios objeto de este real decreto o su entorno, se estará a lo previsto en el artículo 46 de la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y en los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En base a dicha normativa, se establece la necesidad de evaluar el efecto sobre los espacios marinos protegidos de los planes, programas y proyectos que se pretendan desarrollar, aplicando una definición amplia de los mismos, que no limite el alcance de un plan o un proyecto a categorías concretas, sino considerándose como factor clave de la evaluación, si dichos planes, programas, proyectos o actividades humanas pueden tener un efecto apreciable en un espacio Red Natura 2000, conforme a lo indicado en las diferentes guías orientativas del artículo 6 de la Directiva Hábitats publicadas por la Comisión Europea.

En la aplicación de estas regulaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico promoverá la colaboración entre las Administraciones Públicas afectadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación de las ZEC/ZEPA, de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.

1. Regulación general de usos

1.1 Actividad pesquera profesional

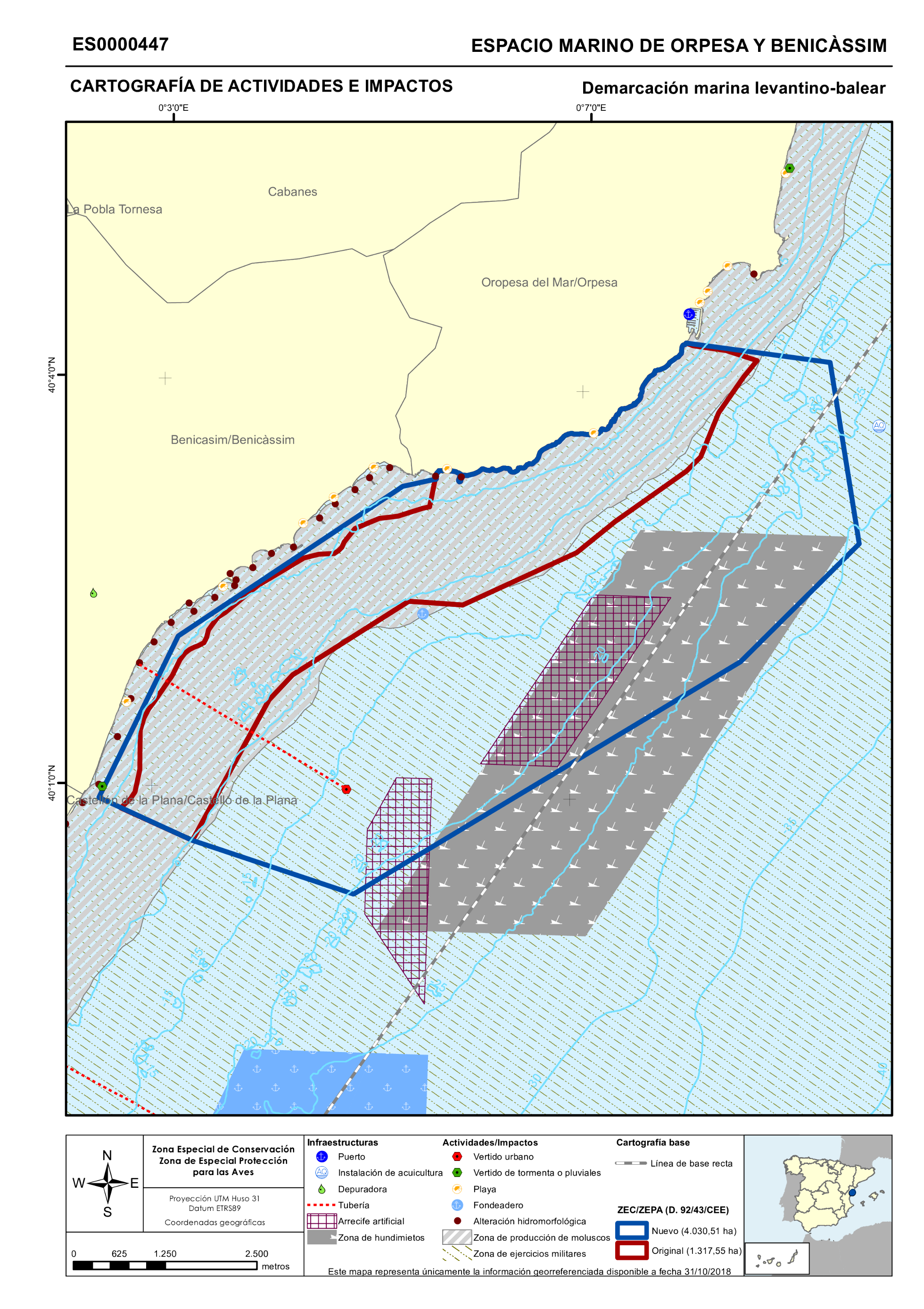

Con relación a la actividad pesquera profesional, y sin perjuicio del resto de consideraciones establecidas en este apartado y en los planes de gestión recogidos en el anexo II, será de aplicación, de manera general, lo previsto en la normativa vigente en materia de pesca marítima, aprobada por las administraciones competentes en el ámbito de sus respectivas competencias, en especial, en aquellos casos en que parte o todo el espacio protegido sea coincidente con una «Reserva Marina de Interés Pesquero» o con una «Zona Protegida de Interés Pesquero». A este respecto, en el ámbito territorial del Espacio Marino de Tabarca y del Espacio Marino del entorno de Illes Columbretes existe solapamiento con reservas marinas de interés pesquero, y todos los espacios, con excepción del Espacio marino de Orpesa y Benicàssim, se solapan parcialmente con zonas protegidas de interés pesquero.

Se asegurará, en colaboración con las administraciones competentes en materia pesquera (autonómica y nacional), la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1626/94, por el que se prohíbe la pesca con artes de rastro remolcado, dragas, nasas o cerco siempre que contacten los fondos con presencia de Posidonia oceánica u otras fanerógamas marinas, y de fondos coralígenos y de mäerl. Asimismo, en relación a las artes remolcadas, el artículo 13 del citado reglamento prohíbe su utilización a menos de 50 metros de profundidad.

De acuerdo con el artículo 61.2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se adoptarán las medidas de concienciación respecto del uso de artes de pesca a fin de que se empleen las fabricadas con materiales que minimicen su impacto en el medio marino.

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento (CE) 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, todas las embarcaciones que faenen dentro de los espacios marinos protegidos objeto de este real decreto, así como dentro de una franja de 500 metros alrededor de ellos, tendrán la obligación de recuperar los artes de pesca perdidos.

En caso de no ser posible o viable su recuperación, se deberá comunicar al 112 la información siguiente:

a) Nombre de la embarcación y matrícula.

b) Tipo de arte perdido.

c) Momento en que se perdió el arte de pesca.

d) Posición en que se perdió el arte de pesca.

e) Medidas adoptadas para recuperarlo.

En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, se dará cuenta también a la Capitanía Marítima competente por razón de las aguas en que se encuentren el buque, a través del Centro de Coordinación de Salvamento adscrito a la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Centro de Coordinación de Salvamento), correspondiente.

De acuerdo con Ley 7/2022, de 8 de abril, durante la actividad de pesca queda prohibido el vertido al mar de cualquier tipo de residuos, con el fin de deshacerse deliberadamente de ellos, incluyendo aparejos de pesca desechados.

Con el fin de proteger a los ejemplares de cetáceos presentes en estos espacios marinos protegidos, de manera general, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos, y, en particular, en su artículo 3.5, relativo a las actividades de marisqueo, acuicultura y pesca profesionales, que se realizarán siguiendo criterios de racionalidad y de máximo interés para la protección de los cetáceos.

En caso de captura accidental de cetáceos se devolverán al mar con las debidas precauciones para causarles los mínimos daños y se procederá según lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre. El aviso al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a la mayor brevedad e indicando la posición, se realizará a través del número de teléfono 112 o el 062. El aviso a la Capitanía Marítima competente se realizará a través del Centro de Coordinación de Salvamento correspondiente, precisando la posición y el estado del cetáceo, así como las posibles medidas de balizamiento que, en su caso, se hubieran adoptado. En caso de interacción de una tortuga marina con artes de pesca, se procederá a su traslado a puerto y notificación al 112, quien activará el protocolo de actuación para su recuperación y estudio.

El uso de cualquier dispositivo de disuasión por las pesquerías requerirá autorización administrativa del órgano gestor de los espacios, previa justificación razonada de su necesidad y evaluación posterior de su efectividad y de acuerdo con la normativa vigente.

Finalmente, para minimizar el riesgo de las capturas accidentales de aves serán de aplicación las recomendaciones recogidas en los planes de gestión de las ZEPA incluidos en el anexo II.

1.2 Acuicultura

Se prohíben las siguientes actividades:

La ubicación de nuevas jaulas, la renovación o la ampliación de las existentes sobre hábitats sensibles como praderas de fanerógamas marinas, fondos coralígenos y fondos de mäerl.

El cultivo de especies exóticas o localmente ausentes de manera natural.

Las nuevas instalaciones acuícolas, situadas en los espacios o fuera de ellos a menos de tres kilómetros del espacio protegido, requerirán de informe favorable del órgano gestor del espacio protegido. Se requerirá al menos un plan de vigilancia y seguimiento de la actividad y la evaluación de las repercusiones sobre los valores naturales presentes en el espacio, de manera que se garantice que no se afecta al estado de conservación de los hábitats presentes en el espacio protegido.

Las instalaciones de acuicultura mediante jaulas flotantes deberán tener en cuenta el documento «Propuesta metodológica para la realización de los planes de vigilancia ambiental de los cultivos marinos en jaulas flotantes» (MAGRAMA 2012) en la redacción de sus propuestas de plan de vigilancia.

Las instalaciones acuícolas existentes situadas en los espacios o fuera de ellos a menos de tres kilómetros, deberán informar periódicamente al órgano gestor de los resultados del plan de seguimiento ambiental de la instalación y sus posibles efectos sobre hábitats y especies dentro del ámbito de los espacios protegidos, en especial sobre aquellos hábitats de interés comunitario situados a una distancia inferior a 800 metros de las jaulas, y sobre las posibles interacciones con especies marinas.

El uso por las instalaciones acuícolas de dispositivos acústicos de disuasión requerirá autorización administrativa del órgano gestor de los espacios, previa justificación razonada de su necesidad y evaluación posterior de su efectividad.

Con el fin de minimizar las interacciones que el desarrollo de esta actividad pudiera ocasionar sobre los grupos costeros de delfín mular (Tursiops truncatus) u otras especies de cetáceos, se evitará la interacción en el agua entre buzos de las granjas y cetáceos, así como la alimentación intencionada de los animales que puedan aproximarse a las mismas.

La presencia de uno o varios ejemplares de cetáceos de manera permanente en instalaciones de acuicultura interactuando con los buzos o embarcaciones, deberá ser comunicado al órgano gestor del espacio.

1.3 Regulación de usos y aprovechamientos extractivos y energéticos

En todo el ámbito de los espacios protegidos, con el fin de garantizar que no exista una merma del estado de conservación de los cetáceos presentes en el área de las ZEC y sus alrededores, queda prohibido el uso de sistemas destinados a la investigación geológica subterránea con fines de exploración o explotación de hidrocarburos, tanto por medio de sondas, aire comprimido o explosiones controladas como por medio de perforación subterránea, salvo aquellas relacionadas con permisos de investigación o explotación en vigor. Asimismo, quedan prohibidos los almacenamientos subterráneos de hidrocarburos, material radiactivo o dióxido de carbono.

Queda prohibida la instalación de parques eólicos marinos en el ámbito de las Zonas de Especial Protección para las Aves y sobre los hábitats de interés comunitario de las Zonas Especiales de Conservación objeto de este real decreto, de conformidad con los criterios aplicados en el desarrollo de los planes de ordenación del espacio marítimo.

1.4 Regeneración de playas

Considerando que las actuaciones de regeneración de playas son susceptibles de suponer un efecto apreciable en los espacios protegidos, les será de aplicación la normativa de evaluación ambiental y de protección de la naturaleza mencionada en el tercer párrafo de este anexo.

En los proyectos de regeneración o aportación de áridos en playas se estudiará detalladamente, con el mejor conocimiento disponible, el perfil completo de la playa que incluirá no solo el sustrato de material sedimentario sino también la biocenosis existente. Asimismo, se analizará el historial de regeneraciones o aportes de áridos, al objeto de valorar soluciones duraderas, y no someter a los hábitats aledaños a un estrés continuado. Cuando se produzcan aportaciones periódicas en periodos inferiores a diez años, los planes de vigilancia de los proyectos de aportaciones de áridos incluirán el estudio del flujo de los materiales previamente depositados y su afección a los hábitats marinos.

Se velará porque la programación de los trabajos no afecte a la anidación de las tortugas marinas ni a la anidación de aves (en especial, pequeños láridos), previéndose la paralización de las obras en periodos temporales críticos si resultara necesario.

1.5 Regulación de la navegación comercial

En la totalidad de las aguas que comprenden estos espacios marinos protegidos está permitida la libre navegación de buques y embarcaciones, con la obligación de observar las buenas prácticas marineras, sin perjuicio del cumplimiento de las normas generales que la regulan.

Durante la navegación se prestará especial atención al buen estado de conservación de los cetáceos presentes en la zona. En caso de colisión o de hallazgo de un ejemplar herido o muerto se deberá proceder según lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre. El aviso al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a la mayor brevedad e indicando la posición, se realizará a través del número de teléfono 112 o el 062. El aviso a la Capitanía Marítima competente se realizará a través del Centro de Coordinación de Salvamento correspondiente, precisando la posición y el estado del cetáceo, así como las posibles medidas de balizamiento que, en su caso, se hubieran adoptado.

1.6 Prevención de la contaminación

La prevención de la contaminación marina originada por los buques se realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial reguladora en materia de marina mercante, en especial, el Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por los buques, 1973, modificado por los protocolos de 1978 y de 1997 (Convenio MARPOL). Con carácter general, está prohibido el vertido desde buques o aeronaves de desechos u otras materias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.

El capitán, patrón o persona a cargo del gobierno de cualquier buque o embarcación que tenga conocimiento de un suceso de contaminación deberá notificarlo al Centro de Coordinación de Salvamento correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino. La prevención de la contaminación marina procedente de fuentes terrestres se realizará de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Las instalaciones de emisarios submarinos, y actualización de las concesiones o autorizaciones de las existentes, requerirán de informe favorable del órgano gestor del espacio. El informe incluirá el establecimiento de medidas preventivas y un plan de seguimiento ambiental por parte del promotor, con objeto de minimizar los posibles efectos perjudiciales sobre el estado del hábitat o especie de interés comunitario afectados por la actuación realizada.

En todo caso, se prohíbe el vertido de aguas de rechazo procedentes de estaciones desaladoras y de aguas residuales sobre praderas de fanerógamas marinas.

Las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales con emisarios marinos que viertan en aguas de las ZEC/ZEPA o fuera de ellos a menos de tres kilómetros sus límites, deberán informar periódicamente al órgano gestor de los resultados del plan de seguimiento ambiental del vertido y sus posibles efectos sobre hábitats y especies dentro del ámbito de los espacios protegidos, en especial sobre aquellos hábitats de interés comunitario situados a una distancia inferior a 500 metros de la salida del emisario.

Las desaladoras que viertan en aguas de las ZEC/ZEPA o fuera de ellos a menos de tres kilómetros sus límites, deberán informar periódicamente al órgano gestor de los resultados del plan de seguimiento ambiental del vertido de salmuera y sus posibles efectos sobre hábitats y especies dentro del ámbito de los espacios protegidos, en especial sobre aquellos hábitats de interés comunitario situados a una distancia inferior a 500 metros de la salida del emisario. Estos vertidos de salmuera deberán cumplir las directrices incluidas en el Informe Técnico sobre «Umbrales de tolerancia al incremento de salinidad de diversas especies marinas» (CEDEX, 2012).

En materia de vertidos de desechos u otras materias se atenderá a lo dispuesto en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, y en particular, se demostrará que se ha atendido a la jerarquización de opciones de gestión de desechos, considerando alternativas de usos productivos frente a su vertido al mar.

Con carácter general, se prohíbe el vertido de cualquier tipo de dragado sobre fondos con presencia de Posidonia oceánica u otras fanerógamas marinas, y de fondos coralígenos y de mäerl.

Para la realización de vertidos de material dragado en el ámbito de las ZEC/ZEPA, se precisará disponer de informe favorable del órgano gestor del espacio, sea cual sea el volumen vertido. El informe incluirá el establecimiento de medidas preventivas y un plan de seguimiento ambiental por parte del promotor, con objeto de minimizar los posibles efectos perjudiciales sobre el estado del hábitat o especie de interés comunitario afectada por la actuación.

En relación con la contaminación acústica, con el fin de garantizar que no exista una merma del estado de conservación de los cetáceos presentes en el área de las ZEC y sus alrededores, queda prohibido utilizar cañones de aire comprimido y sistemas activos de sónar de baja y media frecuencia. Únicamente se podrá autorizar su uso en circunstancias excepcionales, cuando sea indispensable para la consecución de los objetivos planteados en estudios científicos según lo establecido en el apartado 1.9, de investigación científica y se garantice expresamente su inocuidad para las especies silvestres presentes en el espacio protegido, tal y como establecen los objetivos y las medidas asociadas en este real decreto. Todo ello sin perjuicio del uso del sonar en las prospecciones realizadas por la Dirección General de la Costa y el Mar en el ejercicio de sus funciones, o por parte de los buques de la Armada, en línea con lo expresado en la disposición adicional segunda de este real decreto, actividades de defensa nacional y seguridad pública, que se realizará siguiendo los protocolos de mitigación en vigor.

1.7 Conducción y cableado submarino

En la medida de lo posible, y según lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 79 «cables y tuberías submarinos en la plataforma continental» de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, deberá evitarse que el trazado para el tendido de cables y conducciones submarinas para cualquier actividad discurra por el espacio marino protegido, sin perjuicio de las libertades al respecto establecidas en dicho convenio.

Los proyectos de conducción y cableado submarino requerirán de informe favorable del órgano gestor del espacio protegido que tendrá en cuenta los objetivos de conservación definidos en el plan de gestión.

Queda prohibido cualquier trazado en el caso de zonas donde se haya constatado la presencia de hábitats sensibles, como praderas de fanerógamas marinas y fondos coralígenos, salvo que no exista un trazado alternativo previo informe de impacto ambiental y las medidas de mitigación que serán incorporadas.

1.8 Actividades náuticas recreativas

Alimentación o feeding:

Se prohíbe la alimentación o feeding de ejemplares de las especies de interés comunitario incluidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

Navegación de recreo:

La navegación por parte de buques y embarcaciones de recreo, es libre en el ámbito de las aguas de todas las ZEC/ZEPA objeto de este real decreto, sin perjuicio de la normativa sectorial que les aplique y con las siguientes excepciones y consideraciones:

Queda prohibida la navegación de buques, embarcaciones y artefactos de recreo a motor por el interior de cuevas semisumergidas, es decir, bajo la bóveda de la oquedad. El órgano gestor podrá establecer limitaciones a la navegación por el interior de las cuevas de las embarcaciones o los artefactos de recreo sin motor en función de los resultados de los estudios de capacidad de carga que se realicen.

En el caso de avistamiento de cetáceos, se deberán respetar las medidas de protección de aplicación al Espacio Móvil de Protección de Cetáceos recogidas en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre. Cuando se produzca avistamiento de ejemplares de tortugas marinas o balsas de aves marinas posadas en el mar, las embarcaciones de recreo, y con el fin de evitar pasar a menos de 50 metros de estas, con carácter general, estarán obligadas a modificar su trayectoria siempre y cuando no haya riesgo para la seguridad en la navegación; durante esta maniobra, el límite de velocidad de navegación será de seis nudos.

Con objeto de evitar colisiones y la generación de ruido que afecte a las especies sensibles a estas presiones presentes en sus aguas, la navegación habrá de realizarse extremando la precaución, sin perjuicio de las limitaciones incluidas en los planes de gestión.

Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico trabajará conjuntamente con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para analizar las posibilidades de establecer limitaciones o recomendaciones sobre velocidades de navegación con el fin de mitigar los impactos relativos a colisiones y generación de ruido submarino.

Regulaciones específicas de espacios concretos: en el Espacio marino de la Marina Alta con el fin de evitar la afección a las poblaciones de aves de interés comunitario, y en particular de cormorán moñudo mediterráneo (Gulosus aristotelis desmarestii), se prohíbe el paso de las embarcaciones a motor en el Freu del Descobridor, debido a que la perturbación es muy elevada por lo angosto del canal.

Fondeo y varada:

Queda prohibido el fondeo sobre praderas de fanerógamas marinas, salvo en aquellos puntos habilitados a tal efecto en los que se empleen las tecnologías menos lesivas para estos hábitats, previo informe favorable del órgano gestor.

De manera general, las embarcaciones de cualquier tipo no podrán varar en las zonas intermareales, especialmente sobre las cornisas biogénicas.

Suponen una excepción a estas prohibiciones, la varada en zonas autorizadas de embarcaciones de vela ligera y de artefactos flotantes de recreo sin motor (patines con pedales, piraguas, kayaks, canoas, tablas a vela e ingenios similares utilizados para el ocio), así como el fondeo y la varada realizada en caso de peligro o fuerza mayor.

Pesca marítima de recreo:

La pesca marítima de recreo en aguas interiores se regulará, con carácter general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 41/2013, de 22 de marzo, del Consell, por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valenciana.

La pesca marítima de recreo en aguas exteriores se regirá por lo dispuesto en la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, así como en el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores.

Teniendo en consideración la disposición adicional tercera del citado decreto, se podrán establecer, por el órgano gestor, zonas de pesca, especies y cupos por modalidad de pesca en las zonas declaradas como ZEC teniendo en cuenta, especialmente, aquellos puntos en los que se produzca elevada presión de ésta.

Las especies autorizadas para su captura tendrán en consideración la excepción recogida en el artículo 54.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

Para la práctica de esta actividad, será obligatorio estar en posesión de las licencias y autorizaciones pertinentes de cada pescador y/o embarcación.

Se prohíbe la recolección de cebos que supongan la destrucción de formaciones biogénicas de vermétidos, algas calcáreas o corales; así como, el volteo de piedras en el dominio infralitoral. De igual manera, esta misma prohibición será extensible, en coordinación con la Generalitat Valenciana, a las formaciones biogénicas situadas en el piso intermareal.

Buceo recreativo:

En todo el ámbito de las ZEC/ZEPA se permite el buceo autónomo recreativo de acuerdo con la normativa existente autonómica y nacional y en especial con el Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo.

Además, con carácter general, se fomentará por parte de los gestores de clubes y centros de buceo, la aplicación de los criterios de buceo responsable establecidos en la Orden APA/126/2019, de 1 de febrero, por la que se aprueban los criterios de buceo recreativo responsable en reservas marinas, por parte de todos sus clientes en el ámbito de estos espacios protegidos.

No se realizarán inmersiones subacuáticas cerca de artes de pesca ni de material científico. Si durante la inmersión se encontraran, se guardará una distancia de 10 metros respecto a ellas.

En las embarcaciones dedicadas a la actividad de buceo recreativo queda prohibida la tenencia a bordo de cualquier instrumento, arte o aparejo que pueda utilizarse para la pesca o la extracción de especies marinas. Únicamente, se permitirá disponer, a bordo de estas embarcaciones, un dispositivo de corte por cada buceador como equipamiento mínimo de seguridad de acuerdo con lo establecido en el anexo III sobre equipamiento mínimo para las modalidades de buceo del Real Decreto 550/2020.

En el caso de que un buceador encuentre especímenes de nacra (Pinna nobilis), anotará la posición de la misma de la manera más precisa posible y se lo comunicará al órgano gestor a la mayor brevedad posible.

Si durante la realización de actividades de buceo se produjera el acercamiento de un grupo de cetáceos a los buceadores, éstos deberán no interactuar con los cetáceos y, en caso de observar comportamientos asociados a la presencia de los buceadores, deberán alejarse en cuanto sea posible, siempre teniendo en cuenta la seguridad de los buceadores. En cualquier caso, los clubes, centros de buceo y buceadores deberán ser responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 sobre medidas generales de protección, del Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre.

Otras regulaciones:

En todo el ámbito de las ZEC/ZEPA queda prohibida la extracción de minerales o restos arqueológicos.

Las actividades de observación de cetáceos que se realicen en las ZEC/ZEPA, estarán sometidas a autorización administrativa y a la regulación específica que sea de aplicación en cada caso, especialmente lo dispuesto en el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre y en el artículo 3.4 de la Ley 41/2010, de 29 diciembre, de protección del medio marino.

En caso de producirse un varamiento en playa de un cetáceo o una tortuga marina, se avisará al 112 quien accionará el protocolo de la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana. Excepto que desde el servicio del 112 se indique lo contrario, no se tocará al animal varado y se procurará proporcionarle un perímetro seguro hasta la llegada de las autoridades competentes de su recuperación o recogida.

1.9 Investigación científica

Podrán realizarse en el ámbito de las ZEC/ZEPA actividades de investigación científica, previa autorización administrativa del órgano gestor. En dicha autorización se hará referencia a las limitaciones de uso de técnicas de estudio que se estime que puedan ser incompatibles con los objetivos de conservación establecidos en este real decreto.

Las actividades de investigación serán preferentemente no intrusivas o destructivas salvo que esté justificado por los objetivos del proyecto y autorizado por el organismo gestor, y, en ningún caso, podrán dejar huellas permanentes o afectar negativamente a los hábitats y/o especies objeto de conservación.

Los resultados de la investigación serán compartidos con el órgano gestor.

1.10 Labores de Vigilancia, inspección y control

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para garantizar el desarrollo adecuado de las labores de vigilancia, inspección y control de las medidas previstas en este real decreto, así como la de levantar las correspondientes actas de denuncia, utilizará los medios propios de los que dispone, en especial, a través de los órganos competentes de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Asimismo, para el desarrollo de dichas labores, podrá establecer acuerdos con las autoridades locales y autonómicas, así como con los departamentos competentes en materia de vigilancia, control e inspección de los distintos Ministerios.

1.11 Actividad portuaria

En relación con la actividad portuaria que pueda desarrollarse dentro de las zonas de dominio público portuario afectadas por la delimitación de alguno de los espacios objeto de este real decreto y sin perjuicio del resto de consideraciones establecidas en este apartado y en los planes de gestión recogidos en el anexo II, será de aplicación, de manera general, lo establecido en la normativa sectorial en materia de puertos de interés general.

Regulaciones específicas de espacios concretos: las zonas de fondeo ubicadas dentro de la zona de servicio del puerto Alicante serán establecidas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sectorial en materia de marina mercante y puertos de interés general, procurando minimizar en lo posible la afección a los valores objeto de protección del Espacio Marino.

2. Regulación vinculada a la zonificación

2.1 En el plazo máximo de dos años desde la aprobación de este real decreto, y con el fin de mejorar la capacidad de aplicación de las medidas generales propuestas y las medidas de gestión específicas indicadas en el anexo II, se podrá establecer una zonificación en los términos establecidos en este anexo para los espacios que se considere. Dicha zonificación se aprobará por orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

2.2 En el caso de que la zonificación prevista en el apartado 1 establezca limitaciones o prohibiciones de la actividad pesquera, en materia de marina mercante, puertos de interés general y señalización marítima, se aprobará por el Gobierno, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del departamento competente por razón de la materia.

2.3 Con carácter general, esta zonificación contemplará las siguientes categorías:

a) Zona de Uso Restringido: se aplicará a aquellas áreas en las que la conservación de los hábitats o las especies exijan una mayor limitación de usos y actividades, en particular de los de carácter extractivo.

b) Zona de Uso Moderado: corresponderán a aquellas áreas en las que sean aceptables determinados usos o actividades siempre que se lleven a cabo bajo un régimen específico de regulación.

c) Zona de Uso Pesquero Regulado (ZUPR): para las zonas con solapes con las Reservas Marinas y otras zonas reguladas por la legislación sectorial en materia de pesca.

2.4 La incorporación de la zonificación prevista en el presente apartado se considerará como desarrollo de las disposiciones de este real decreto.

Plan de Gestión ZEC/ZEPA ES0000447-«Espacio Marino de Orpesa y Benicàssim»

1. Antecedentes

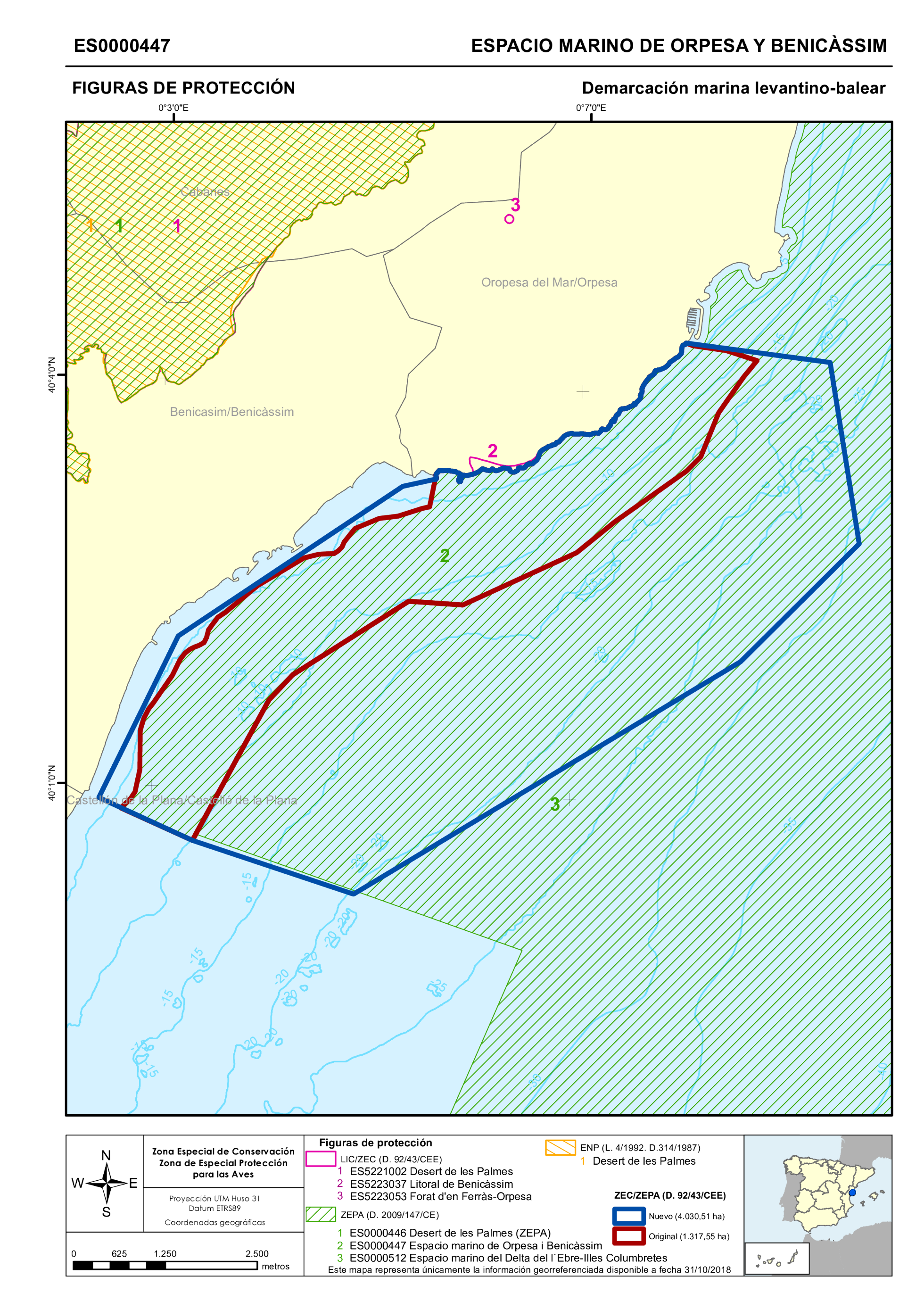

El 10 de julio de 2001, y en cumplimiento de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, el Gobierno Valenciano aprobó la lista de 94 Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Comunidad Valenciana, donde se propuso la designación como LIC el espacio denominado Costa d’Orpesa i Benicàssim, con código ES5223037 y una superficie total de 1.326 hectáreas.

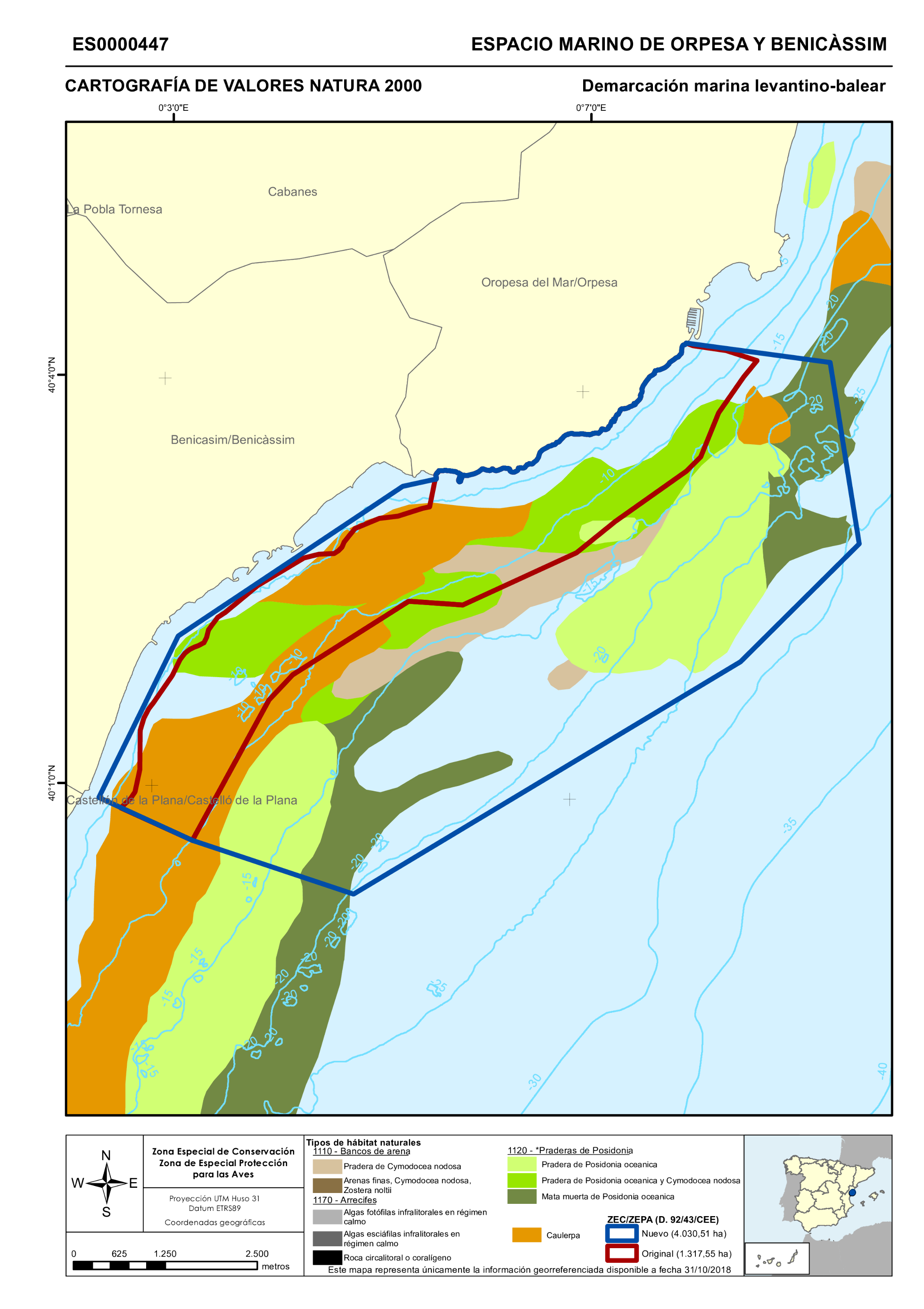

La propuesta fue motivada por la presencia, entre otros, de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario 1120 *Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) y 1170 Arrecifes (anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

La aprobación de este espacio como LIC tuvo lugar el 21 de septiembre de 2006 mediante la publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» (DOUE) de la Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

En junio de 2009, se designa como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) la Costa d’Orpesa i Benicàssim a través del Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunidad Valenciana.

La Directiva Hábitats recoge en su texto la obligatoriedad, por parte de los Estados miembros, de fijar medidas para la conservación de las zonas especiales de conservación que implicarán planes de gestión específicos de los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del anexo I y de las especies del anexo II presentes en los lugares.

Por su parte, la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, define las competencias de las Administraciones Públicas sobre biodiversidad marina, correspondiendo a la Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Reto Demográfico, el ejercicio de las funciones a las que se refiere dicha ley con respecto a todas las especies, espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino. No obstante, corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de dichas funciones respecto a especies (excepto las altamente migratorias) y espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, cuando exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente.

Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado el ejercicio de estas funciones en la zona económica exclusiva, plataforma continental, y espacios situados en los estrechos.

Con el Acuerdo de 25 de abril de 2014, del Consell, por el que se adecuan los espacios protegidos de la Red Natura 2000 marinos y marítimo-terrestres al reparto de competencias en el medio marino establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, son asumidas por parte de la AGE las competencias en la declaración y gestión de varios espacios protegidos de la Red Natura 2000 situados íntegramente en aguas marinas, concretamente la ZEPA ES0000447 Espacio marino de Orpesa y Benicàssim, y el LIC ES0000447 Espacio marino de Orpesa y Benicàssim.

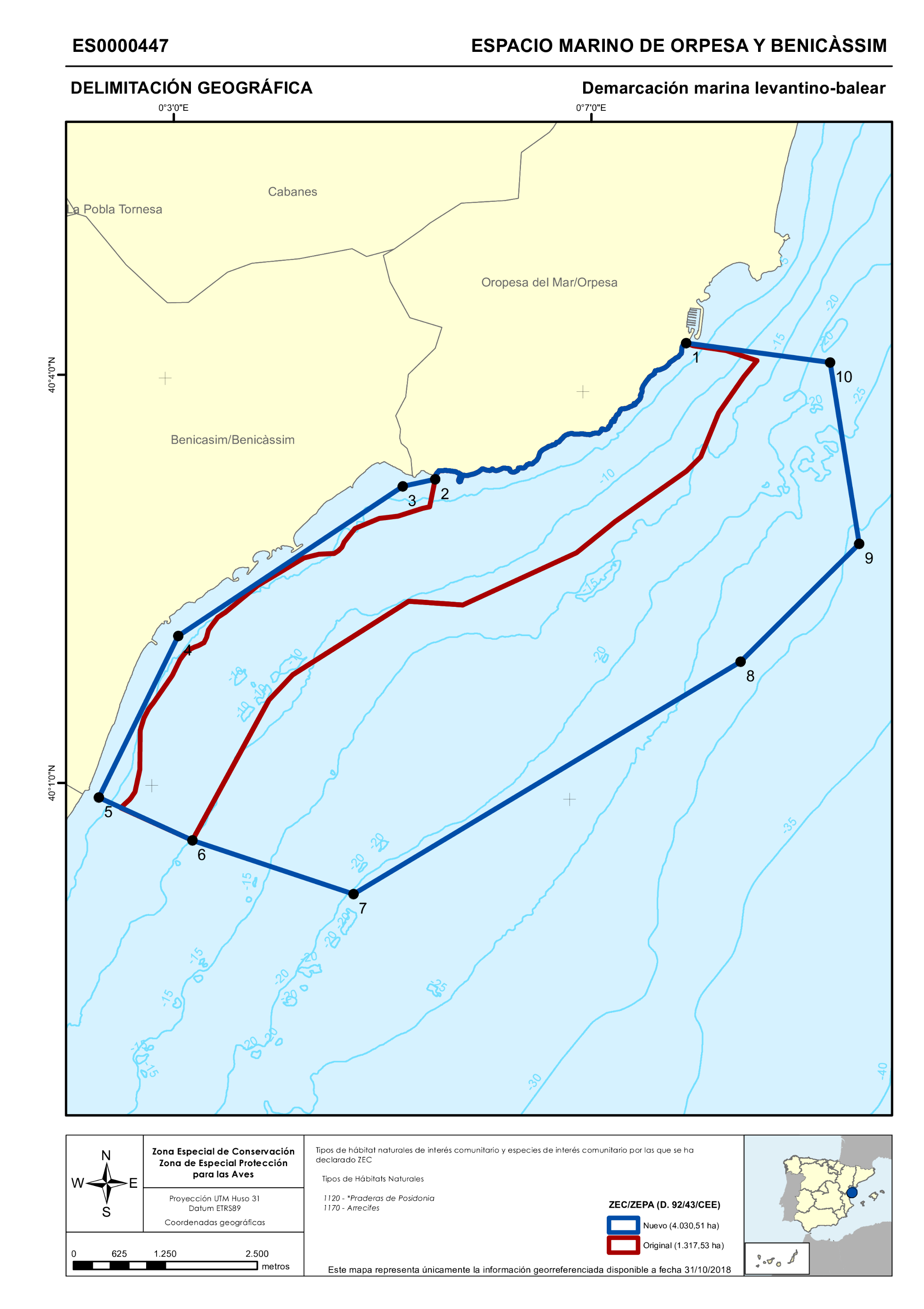

2. Propuesta de ampliación

Tras evaluar las publicaciones y los datos científicos más actuales relativos a este espacio marino, que aportan un mejor conocimiento de los hábitats y especies, se procede a proponer la ampliación de los límites del actual espacio protegido; de esta manera, se pasa de una superficie de 1.317,55 a una superficie total de 4.030,51 hectáreas, aumentando así la superficie protegida de praderas de Posidonia oceanica en 938,82 ha. Además, se incluye la protección de praderas de Cymodocea nodosa, hábitat prioritario 1110, no contemplado en el Formulario Normalizado de Datos elaborado para la declaración inicial del espacio protegido.

La delimitación del nuevo espacio viene determinada por un polígono cuyos vértices se describen a continuación:

| Límites y coordenadas ETRS89 (grados minutos decimales) |

|---|

| Línea de costa, desde la coordenada 1 a la coordenada 2 |

| 1: 40° 4,38493'N; 0° 0,13300' E. |

| 2: 40° 3,32193'N; 0° 0,09367' E. |

| Alineación entre las coordenadas 2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 |

| 3: 40° 3,26211'N; 0° 0,08849' E. |

| 4: 40° 2,10801'N; 0° 0,05351' E. |

| 5: 40° 0,901316526'N; 0° 0,041665987916' E. |

| 6: 40° 0,60905742'N; 0° 0,056827332' E. |

| 7: 40° 0,25302'N; 0° 0,08277' E. |

| 8: 40° 2,05593'N; 0° 0,14332' E. |

| 9: 40° 2,95015'N; 0° 0,16164' E. |

| 10: 40° 4,27501'N; 0° 0,15604' E. |

El plan de gestión del espacio ZEC/ZEPA ES0000447 Espacio marino de Orpesa y Benicàssim, y su ampliación es el objeto del presente documento.

3. Ámbito territorial

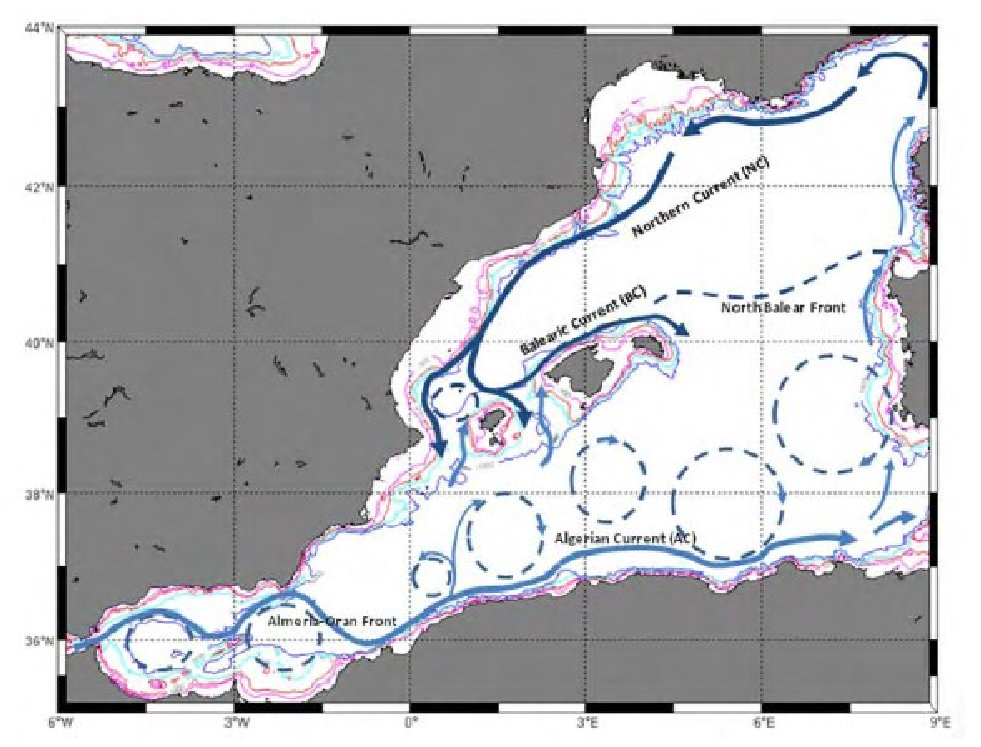

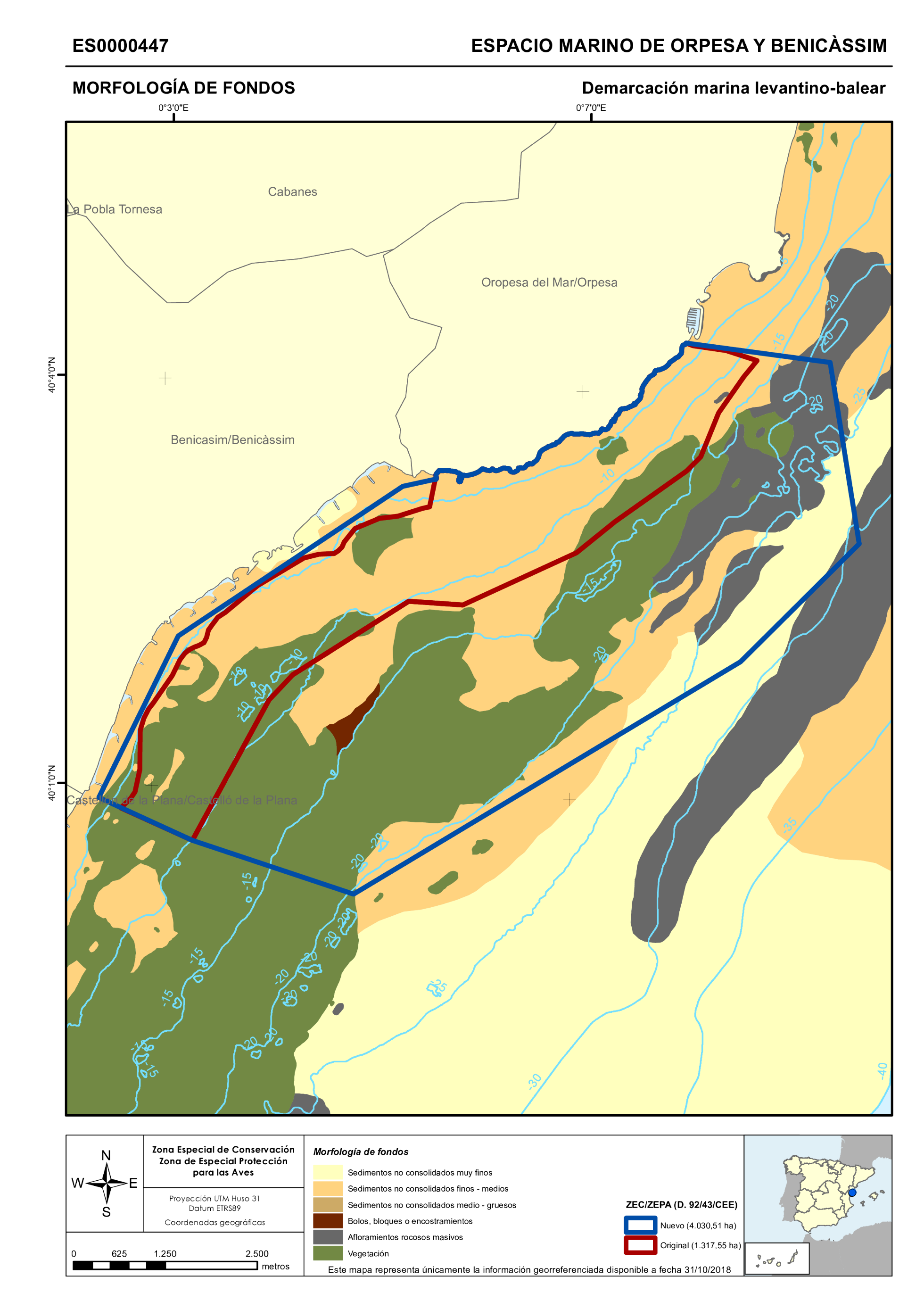

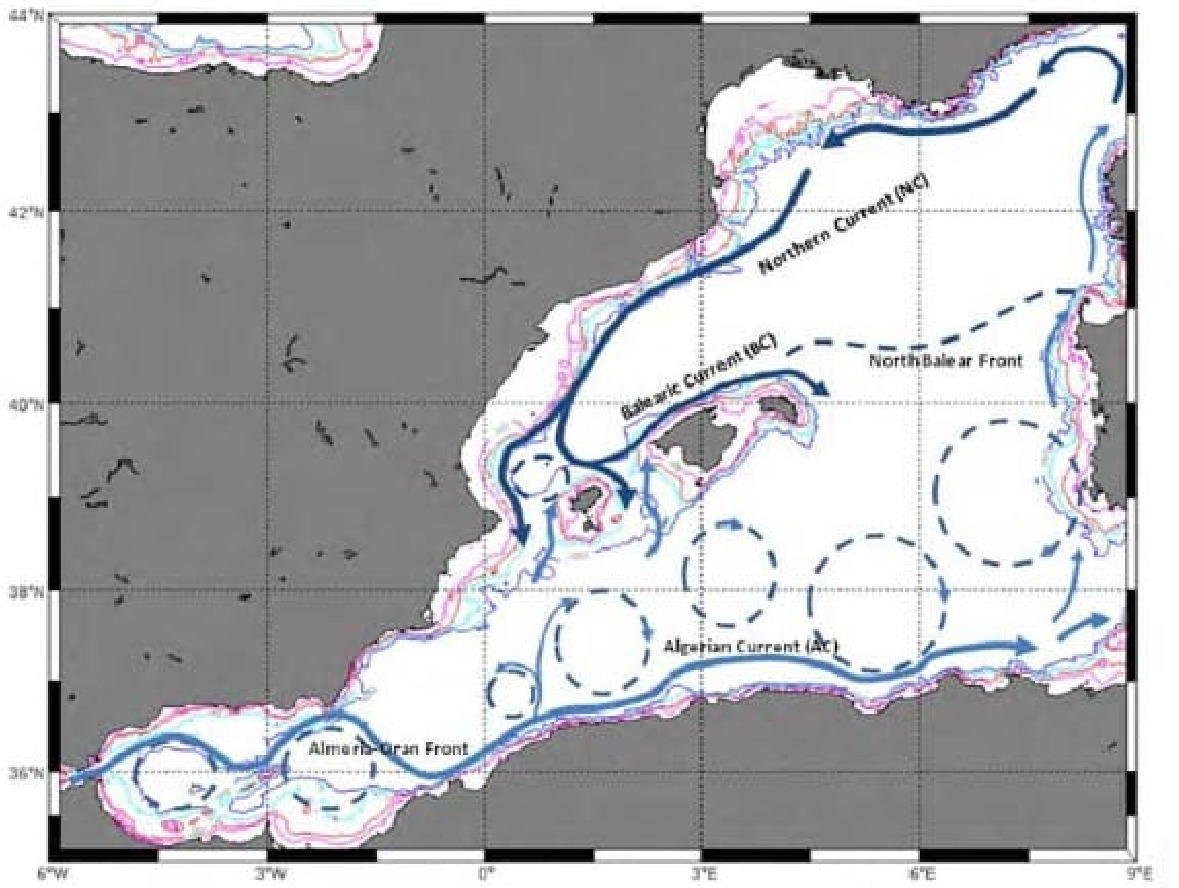

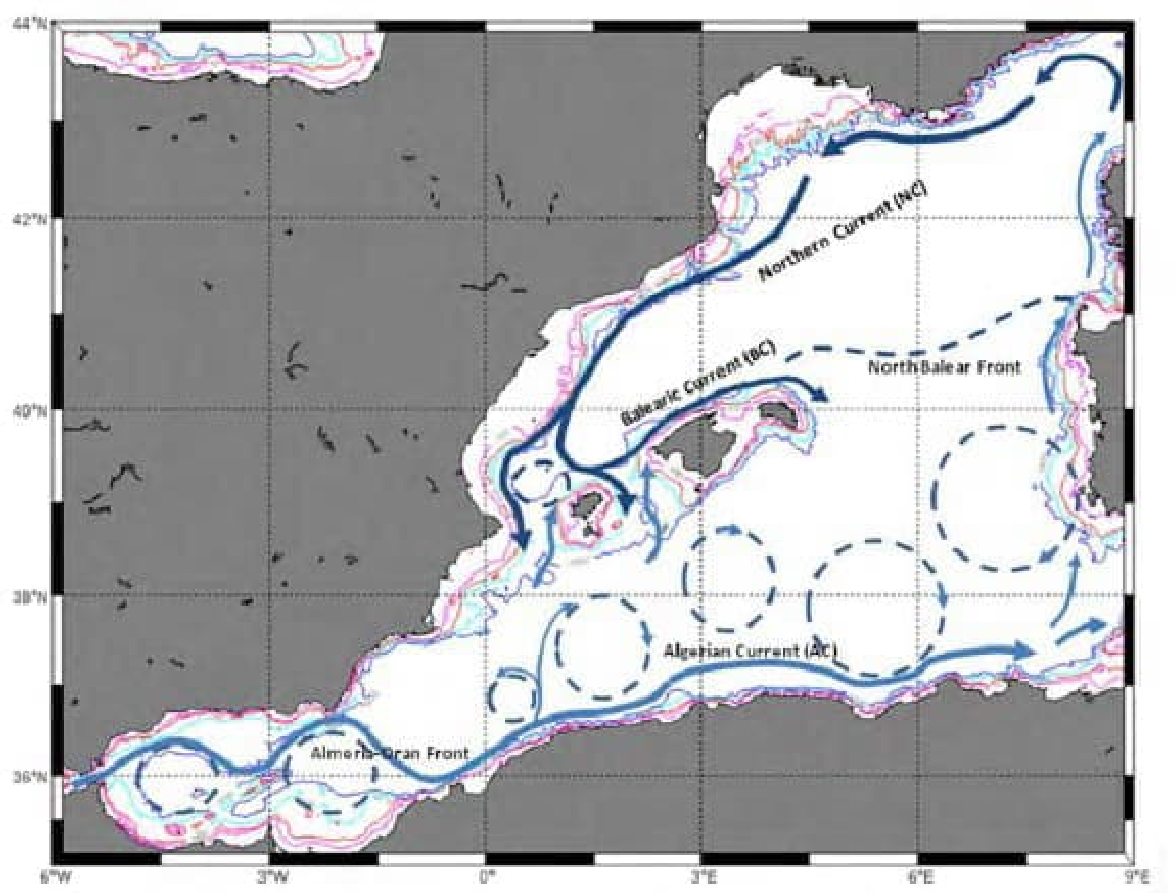

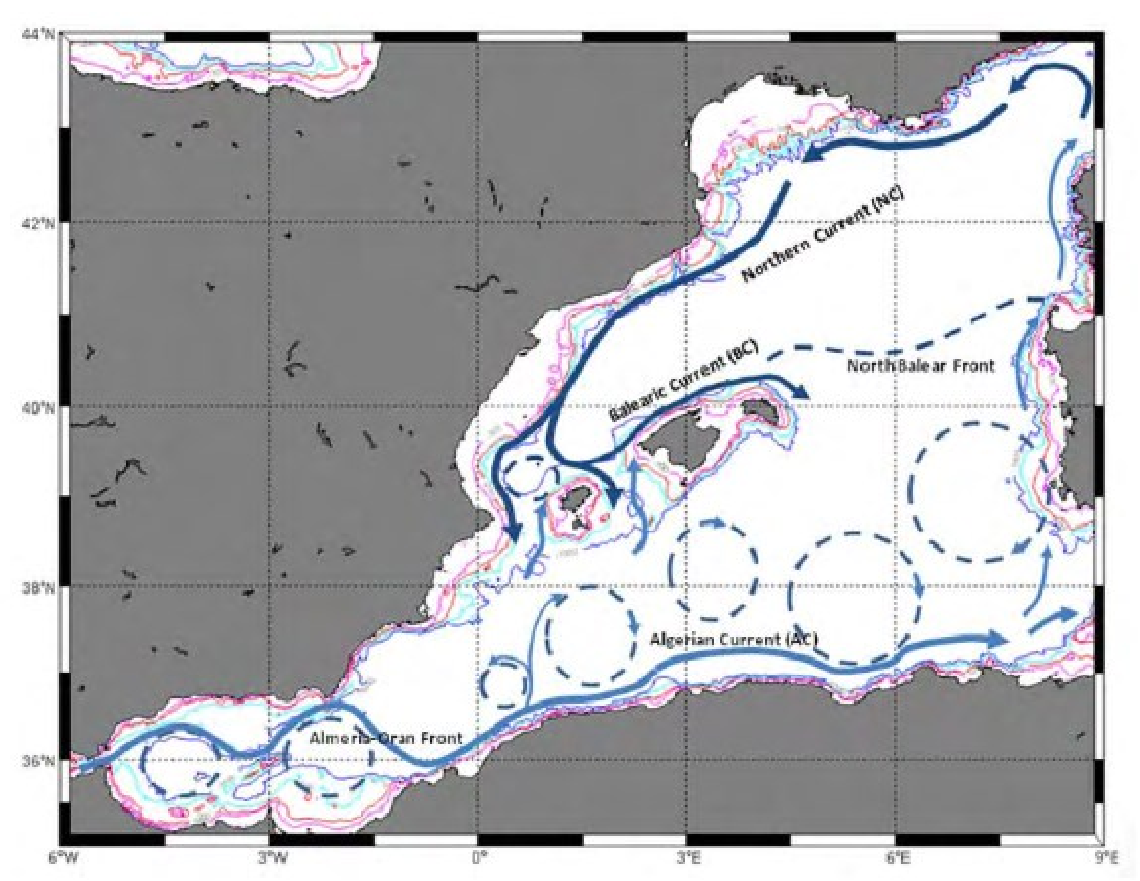

El espacio marino protegido de la Red Natura 2000 denominado Espacio marino de Orpesa y Benicàssim, se encuentra situado en el Mar Mediterráneo al este de la Península Ibérica, en la demarcación marina levantino-balear, frente a la costa de la provincia de Castellón, en aguas marítimas en las que España ejerce soberanía.

Se sitúa al sur del puerto deportivo de Orpesa del Mar, sito en el municipio del mismo nombre, hasta playa Heliópolis, situada en el límite meridional del municipio de Benicàssim. La superficie total del espacio incluyendo la zona de ampliación es de 4.030,51 hectáreas y alcanza una profundidad máxima de 30 m en aguas situadas frente a Punta Larga, en Orpesa del Mar.

El espacio marino es coincidente con la ZEPA del mismo nombre y es colindante con los espacios de la Red Natura 2000 denominados LIC ES5223037 Litoral de Benicàssim y ZEPA ES0000512 Espacio marino del Delta de l'Ebre-Illes Columbretes.

Convenios Internacionales de Protección:

El espacio marino protegido se encuentra dentro de la Zonas Especiales del mar Mediterráneo relativas a la prevención de la contaminación por hidrocarburos y la basura de los buques, establecidas en virtud de los anexos I y V del Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por los buques, 1973, modificado por los protocolos de 1978 y de 1997 (Convenio MARPOL).

Asimismo, es de aplicación en el ámbito de este espacio marino protegido el Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo, o Convenio de Barcelona.

Finalmente, también es de aplicación en el ámbito de este espacio marino protegido el Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del Mar Negro, el mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua o ACCOBAMS.

4. Caracterización del medio

4.1 Caracterización física

4.1.1 Climatología:

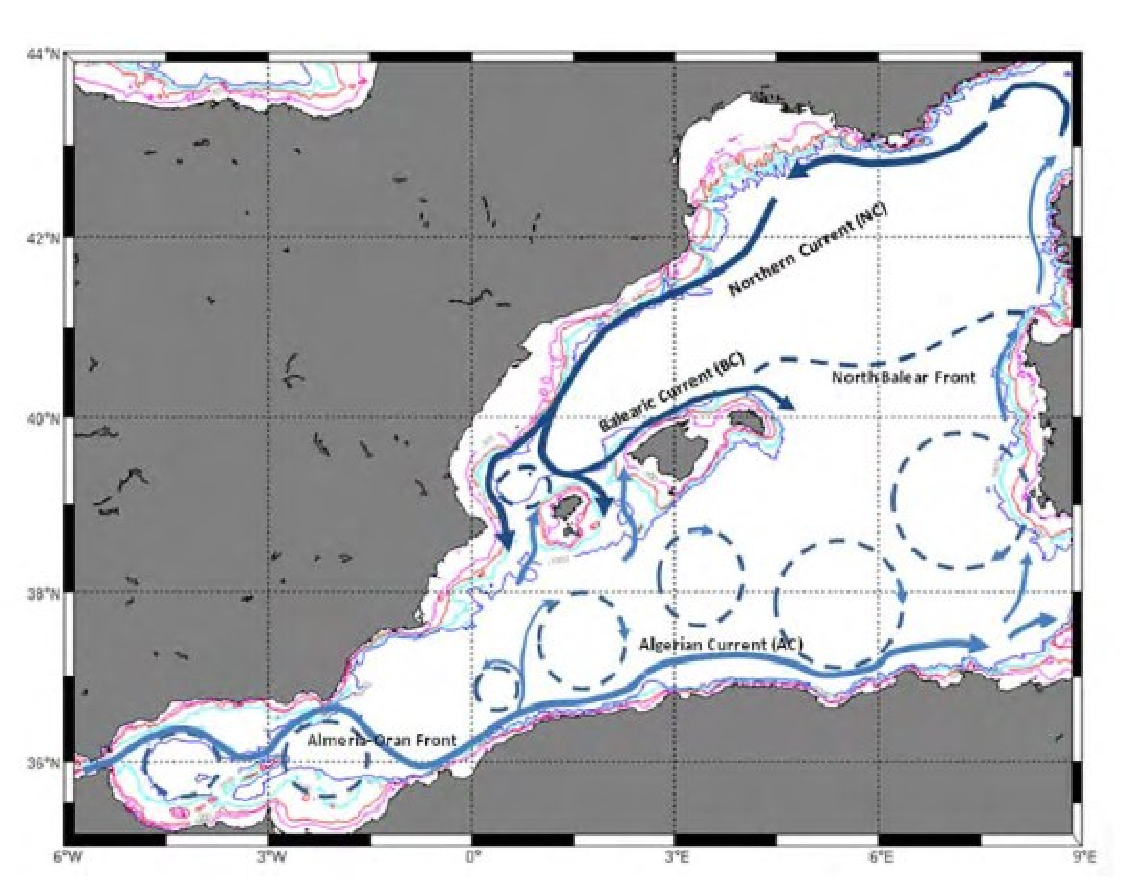

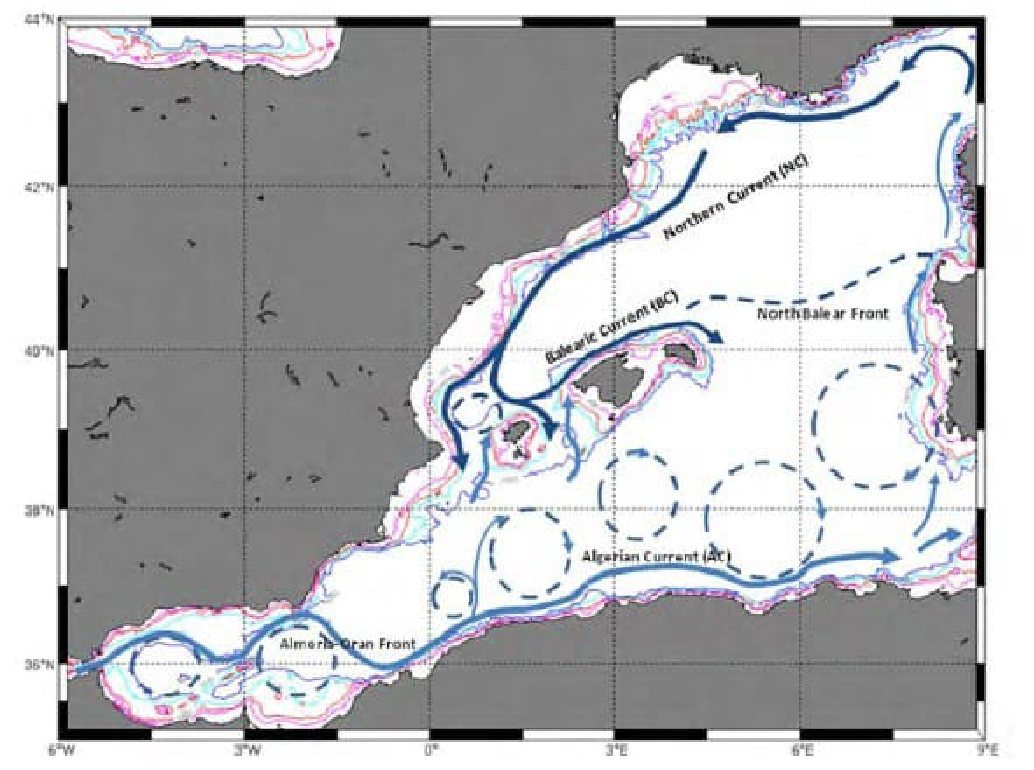

La cuenca del Mediterráneo occidental, en la que se encuadra la zona de estudio, posee su propia climatología con sus propios vientos característicos. Está rodeada de un relieve montañoso y salpicado de islas de tamaño considerable. Se encuentra en el límite entre el clima oceánico templado y las regiones tropicales, lo que favorece las incursiones de aire frio provenientes de las latitudes medias (mistral y tramontana), así como de aire cálido provenientes de los desiertos subtropicales (siroco).

El litoral del espacio protegido queda enmarcado dentro de la zona climática del Clima de la Llanura Litoral Septentrional, según la clasificación desarrollada por Clavero Paricio, P.L. (Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, 1994), mientras que de acuerdo con Köppen y Geiger se clasifica como clima BSk, semiárido caluroso, registrando escasas precipitaciones, cuyos valores medios se encuentran en unos 447 mm anuales en Benicàssim y 456 mm anuales en Orpesa.

Las temperaturas medias varían desde los 10 °C en enero hasta las temperaturas medias estivales, meses de julio y agosto, que no suelen descender de los 25 °C, alcanzando valores más elevados según nos acercamos a la costa. La temperatura media anual de la zona litoral se establece entorno a los 17° C (17.1 °C en Benicàssim y 17.2 °C en Oropesa).

Se caracteriza por presentar una elevada humedad relativa en el periodo estival y la existencia frecuente de regímenes de brisas marinas que durante todo el año provocan este aumento de la humedad, determinando un efecto amortiguador de las temperaturas.

Con relación al régimen de vientos, presentan una clara alternancia estacional. Según datos procedentes de la estación de Castellón para el período 1998-2006, se observa un predominio del flujo del oeste durante el otoño y el invierno, así como un descenso de las brisas en las zonas litorales debido a la amortiguación generada por las bajas temperaturas interiores. En primavera y verano, el desplazamiento del anticiclón de las Azores contribuye al descenso de las corrientes del oeste, al tiempo que las mayores temperaturas de tierra adentro, con relación a los niveles térmicos marinos, dispara el régimen de brisas de componente sureste, e incrementa los flujos del este.

4.1.2 Geología y geomorfología: