I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina que se entenderán como organismos competentes para la ejecución de la Ley «los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico».

Asimismo, el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del patrimonio histórico andaluz, siendo, de acuerdo con el artículo 3.3, la Consejera de Cultura la encargada de proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración, y competiendo, según el artículo 1.1, a este último dicha declaración.

II. El sector excavado de la factoría de salazones de época romana constituye elemento arqueológico significativo y representativo de la actividad industrial y comercial que más fama dio a la ciudad de Cádiz en la antigüedad.

Las características de los restos descubiertos, así como su estado de conservación, hacen fácilmente asimilable, legible y comprensible al público en general lo que era una industria de este tipo en época romana.

Por otra parte, y aunque las muestras de factorías de las que tenemos referencias se escalonan a lo largo de las costas atlántica y mediterránea, son escasos los enclaves excavados y puestos en valor en nuestra provincia.

Todos estos factores han aconsejado desde el punto de vista histórico-arqueológico la conservación in situ de los restos descubiertos, acondicionándolos y poniéndolos en valor. A estos factores hay que sumar el de la ubicación de los mismos en una zona como es el centro del conjunto histórico, en las proximidades de Correos y el Mercado Central, muy frecuentada tanto por el público local como visitante.

Con la puesta en valor de los restos, la ciudad de Cádiz podrá contar con un itinerario turístico más completo de carácter histórico-arqueológico, exponente del esplendor que tuvo la ciudad durante el período romano. Por un lado, se cuenta con la visualización de los restos urbanos de la Ciudad Nueva (Neápolis), mandada construir por Balbo el Menor, que comprende la visita al teatro romano, recientemente excavado en parte y abierto al público por la Consejería de Cultura. Por otro, se dispone de la visita a un sector de la necrópolis imperial de la que son una muestra los columbarios de la calle General Ricardos, acondicionados y puesto igualmente en valor por dicha Consejería. La visualización de los restos urbanos y de la necrópolis de Gades se complementará con una tercera visita a los restos industriales de la factoría de salazones del antiguo Teatro de Andalucía.

Por todo lo expuesto, su importancia arqueológica, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde los pedagógico y turístico, y por la necesidad de su conservación y protección, debe declararse bien de interés cultural.

III. La Dirección General de Bienes Culturales, por Resolución de 8 de mayo de 1996, incoó expediente de declaración de zona arqueológica como bien de interés cultural a favor de la factoría de salazones romana del antiguo Teatro de Andalucía, en Cádiz, siguiendo su tramitación según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo (modificado parcialmente por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero). En la tramitación del expediente y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, emitió informe favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz en su reunión de fecha 10 de julio de 1997.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los trámites preceptivos, abriéndose un período de información pública y concediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de bien de interés cultural de dicho inmueble con la categoría de zona arqueológica, así como, y de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 9, 1 y 2, de la Ley del Patrimonio Histórico Español; artículo 14.2 del Real Decreto 111/1986, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz; a propuesta de la Consejera de Cultura, conforme a lo establecido en el artículo 3.3 del Reglamento citado, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de mayo de 1998,

ACUERDO

Se declara bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica, la factoría de salazones romana del antiguo Teatro de Andalucia, en Cádiz.

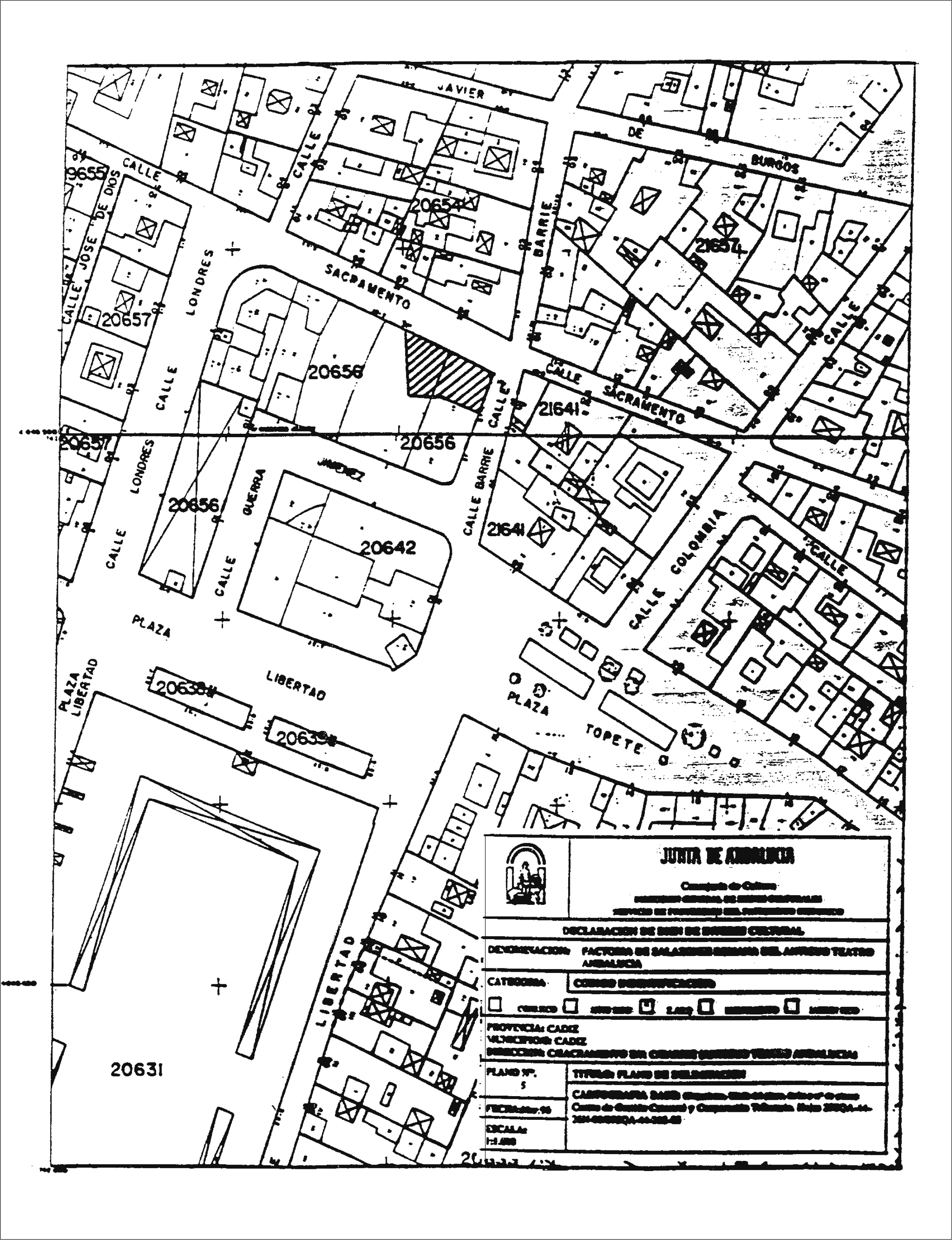

La factoría de salazones de época romana está ubicada en el conjunto histórico de la ciudad de Cádiz, en el solar del antiguo Teatro de Andalucía, entre las calles Sacramento, Barrié y Guerra Jiménez, en la manzana catastral 20656, parcela 02.

Este local tiene su acceso independiente desde la planta baja del edificio, a través de local en calle Sacramento, habilitado a tal efecto.

Tiene una superficie construida en planta de sótano 1 de 174 metros 50 decímetros cuadrados y en planta baja de 12 metros 50 decímetros cuadrados construidos.

Linda:

Planta sótano 1: Frente, a subsuelo de calle Sacramento; derecha, con los garajes cerrados S1-2 y S1-3 y zona de rodadura; izquierda, con subsuelo de la calle Barrié, y fondo, con zona de rodadura del sótano 1.

Y en planta baja: Frente, a calle Sacramento, con una longitud en fachada de 2 metros 50 decímetros, por donde tiene acceso; derecha y fondo, local número 77-1 de la planta baja, e izquierda, local de acceso al de la planta primera.

La descripción del bien y la delimitación gráfica de la zona arqueológica de la declaración son las que se publican como anexo al presente Decreto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde la publicación de ésta, previa comunicación al órgano que dicta, de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de mayo de 1998.–El Presidente, Manuel Chaves González.–La Consejera de Cultura, Carmen Calvo Poyato.

(Publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 66, de 16 de junio de 1998)

La factoría de salazones del Teatro de Andalucía se distribuye a la manera clásica de situar las piletas alineadas alrededor de una sala a cielo abierto. El complejo industrial no ha sido descubierto por completo, ya que el resto de la factoría y otras dependencias estarán situadas fuera del recinto del solar.

Aunque las excavaciones han documentando otros elementos constructivos de este complejo industrial, el grupo de piletas incluido en la delimitación forma el núcleo principal de los restos descubiertos, que por sí solos explicarían las características y funcionalidad del tipo de industria hallada.

La zona arqueológica delimitada es una gran dependencia distribuida en dos grupos de piletas. La dependencia tiene unas dimensiones de 14 × 9 metros, o al menos eso tuvo en su origen, ya que la pantalla corta parte de su esquina situada al este. El primer grupo de piletas, separadas por un muro de 1 metro de ancho, lo forman dos piletas cuadrangulares de 2,80 × 2 metros y de 2,60 × 2 metros, rodeadas al norte por cuatro piletas rectangulares, una cuadrangular y tres rectangulares, y al sur por cuatro piletas rectangulares, todas de menor tamaño que las centrales. El segundo grupo, una pileta posiblemente de las mismas dimensiones que las centrales del grupo 1, está rodeado al oeste de dos piletas rectangulares y al sur de otras tres, también rectangulares, todas de menor tamaño. Unida a este grupo se encuentran en una esquina sur-este una pileta cuadrangular de menor tamaño, destinada casi con toda posibilidad a la fabricación del «garum», donde la salmuera serviría de base a la maceración de los despojos utilizados para su fabricación.

La técnica utilizada para la construcción de las piletas es la misma que en todo el Mediterráneo Occidental. Paredes de mampostería de cantos rodados, piedra ostionera y sillares de piedra trabajada de roca ostionera, revestidas de varias capas de «opus signinum». Ubicadas a ras de suelo para facilitar su rellenado y asegurar mayor resistencia al empuje de las masas de pescado y sal. Los ángulos redondeados, cordón hidráulico, para evitar fisuras. El fondo de «opus signinum» con capas de enlucidos; la fermetación necesitaba una gran solidez del suelo. En el centro una pequeña cubeta semiesférica o pocera para facilitar su limpieza.

La profundidad de las piletas es, en todas, la misma, alcanzando los 2,35 metros, percibiéndose cierta inclinación del fondo de las piletas de norte a sur. Igualmente ocurriría en su altura, propiciando el declive hacia el centro del patio.

No poseen ningún tipo de evacuación. Es posible que tuviera algún tipo de techumbre, como ocurre en otras factorías del Mediterráneo Occidental, formado por un tejado con tégulas. Fragmentos de estas tégulas se han registrado en el interior de estas piletas, así como sillares pertenecientes a pilares de contención de techumbre, localizadas in situ en los muros de delimitación de las dependencias. Se evitaba así que las salazones estuviesen al sol y que la evaporación fuese demasiado rápida, y también que el agua de lluvia diluyera la salmuera, lo que provocaría la putrefacción del pescado.

Según los datos aportados por la excavación, la cronología dada para su construcción la situamos en el siglo I a. C., abandonándose a principios del siglo V d. C.

Al estar los restos arqueológicos integrados en una construcción de nueva planta, se considera conveniente que el entorno de la zona arqueológica coincida con la delimitación establecida para el bien de interés cultural.

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid